北京时间10月6日,智利U20世界杯(世青赛)小组赛落下帷幕,16强淘汰赛名单全部出炉。这个舞台承载着青春、激情与梦想,却如同一面冷酷的镜面,无情地映照出亚洲足球残酷的两极分化:两支球队成功晋级,两支球队遗憾出局,还有一个旁观者在场外等待了整整18年。这一夜,亚洲足球的冰与火之歌,奏响得格外刺耳。

本届世青赛16强中,欧洲6支球队晋级彰显了其深厚底蕴,非洲3支队伍突围展现了崛起势头,南美3强稳占一方。而亚洲的答卷,则充满了复杂色彩。

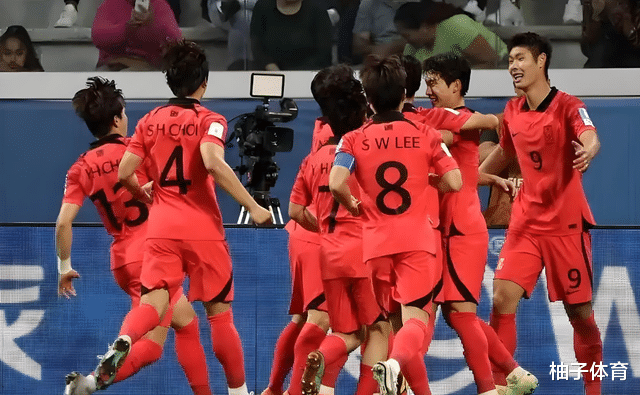

晋级的荣耀属于日本和韩国。日本队以小组头名身份强势出线,其标志性的传控体系和团队配合,在青年级别的世界赛场上依然流畅自如。韩国队虽以小组第三晋级,但展现出的顽强斗志和出色奔跑能力,使其成为任何对手都不敢轻视的硬骨头。

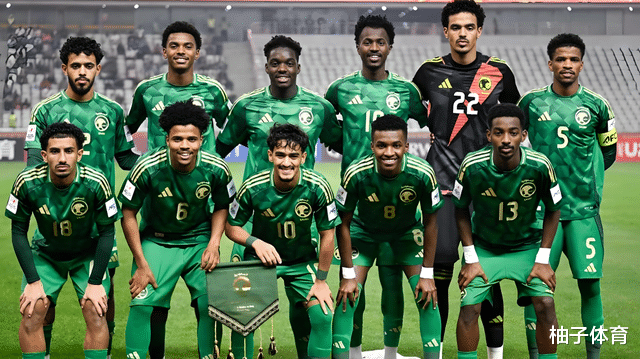

出局的遗憾则由澳大利亚和沙特共同承担。沙特队在最后一轮打平即可出线的大好形势下,被挪威队1-1逼平,最终仅积1分垫底出局,将晋级机会拱手相让。澳大利亚队在小组赛中进攻乏力,未能出线,同样黯然回国。

然而,所有这些悲喜对中国球迷而言,都隔着一层厚厚的玻璃。因为我们只是旁观者。

本届世青赛的结果并非偶然,而是亚洲足球内部格局多年演变后的无情集中体现。

强者恒强的日韩模式已成为亚洲标杆。日本校园足球与职业青训双轨并进,为国家队持续输送技术扎实、战术理解力强的人才。韩国的留洋风潮早已延伸至青年层级,球员在欧洲体系的熏陶下,身体对抗和比赛节奏与国际接轨。他们的成功是体系化、持续性的胜利,稳坐亚洲青年足球的第一集团。

徘徊不前的澳大利亚和沙特则凸显了第二集团的尴尬。澳大利亚转入亚足联后,在成年国家队层面尚可凭借身体优势占有一席之地,但在更注重技术和战术素养的青年世界杯上,其英式冲吊打法往往显得单一低效。沙特队虽然在亚洲层面仍是顶级强队(在今年的U20亚洲杯上,他们淘汰了中国队),但球员的适应能力和比赛稳定性一旦登上世界舞台便显不足。

裂痕正清晰可见地扩大。日韩青年军已在思考如何与世界豪强周旋,而澳大利亚、沙特及其他亚洲球队,仍在为从亚洲突围而苦苦挣扎。

沙特的出局无疑再次刺痛了中国足球的神经。正是这支球队,在几个月前的U20亚洲杯四分之一决赛中,将中国男足国青队淘汰出局,亲手关闭了我们通往智利世青赛的最后一道门。

连续20年缺席——这不仅仅是一个冰冷的时间数字。20年,意味着一个婴儿已长大成人。而中国足球,却用了整整一代人的时间,未能培养出一支能踏上世青赛舞台的青年军。

老球迷或许还会怀念2005年荷兰世青赛上那支由克劳琛率领、酣畅淋漓的超白金一代。陈涛、冯潇霆、郜林……他们曾与梅西领衔的阿根廷队激战难分。如今,20年过去,当年场上的少年已成老将,而他们的后辈,连遥望那个舞台的机会都成为一种奢望。

差距早已不止于球场上的技战术。当日本青年军在研究法国队的防守弱点时,当韩国青年军在适应摩洛哥的强悍身体时,我们的同龄人在哪里?是在为有限的比赛机会挣扎,还是在基础训练阶段就已落后?这20年的空白,是青训体系的坍塌,是竞赛质量的低下,更是足球人才培养理念的全面落后。

淘汰赛的战鼓即将擂响。日本与法国的巅峰对决,将成为检验亚洲顶尖水平与世界冠军级差距的试金石;韩国迎战摩洛哥,则是风格与意志的较量。我们理应期待并祝福他们能走得更远,为亚洲足球正名。

评论列表