心理学家弗洛姆说过:“爱他人与爱自己并非非此即彼的选择,恰恰相反,不会爱自己的人,也无法真正爱别人。”

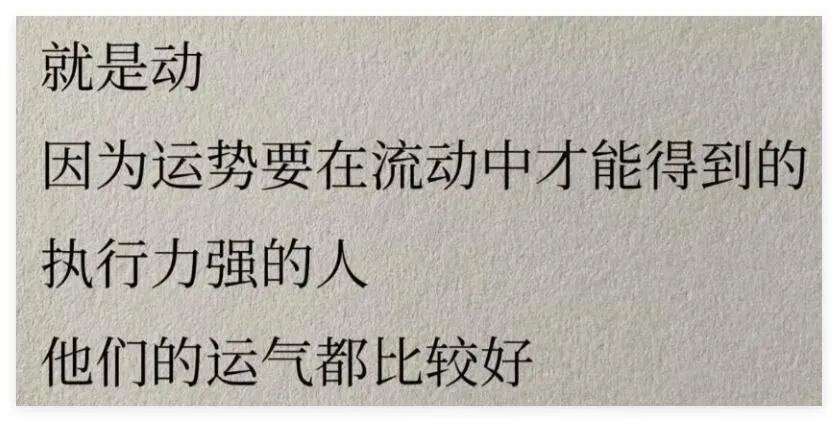

的确,人在过度共情他人的时候,其实就是在消费自己。

甚至很多人明明没有改变他人,以及给到别人相对应的帮助,却硬着头皮上。

最后,自己的这一份过度共情,就好像借伞给别人,自己却淋在雨里。

真正的善良、共情,前提是需要保留守护自己的底线。

过度共情,消耗了自己

把别人的担子都扛在自己肩上,那么你这种性格,最后被压垮的人,一定是自己。

人生在世,过度共情别人,其实就是在傻傻地消耗自己。

春秋时期,齐景公的宰相晏子每天下朝后,必要在书房静坐片刻,放空自己。

妻子不解,他说:“朝堂上装了太多别人的疾苦,需要先卸下,才能做回自己。”

有一次,景公要他连夜审理案件,他如此婉拒:“臣非铁打,需养精蓄锐,方能明断。”

确实,人生的时间和精力都是有限的。

如果很多事都勉强去做,甚至因为别人的请求和恳求,自己就要因为共情而硬着头皮上的话。

那么,最终非但事情可能做不好,甚至还把问题搞得更严重。

《道德经》有言:“知足不辱,知止不殆。”

实际上,那些懂得满足的人,就不会因为需要求外人帮忙而受辱。

就像一个人凡事都知道适可而止的人,最终才能避免危险。

说白了,共情若让自己精疲力尽,便失去了帮助他人的意义。

过度共情,模糊了边界

你如果总是把别人的事当成自己的事,那么最终的结果就是往往两边不讨好。

你要学会承认自己的局限性,要知道自己的普通,要学会避其锋芒。

十八世纪法国思想家狄德罗在编撰《百科全书》时,有位朋友经常来诉苦。

一开始的时候,狄德罗还会耐心开解,后来发现对方只是在重复抱怨。

于是,他在门上贴出工作时间,婉拒闲聊。

他说:“真正的帮助是引导对方思考,而非代替他们生活。”

确实,每个人都有自己的生活和人生,我们可不能过度共情他人而把自己也拉下水。

诗人纪伯伦说,你可以给予的是你的爱,而不是你的思想。

确实,凡事要有界限,要有边界,别模糊了,别跨越了。

如此,一个人唯有守得住界限的共情,最后才能给彼此成长的空间。

过度共情,则纵容依赖

替别人承受太多,你会发现对方反而越来越容易觉得理所当然。

甚至他们还可能会得寸进尺,可偏偏因为自己的这一份过度共情,一方面阻碍了对方的成长。

另外一方面,自己也因此把自己的这一生都拖累了。

真正的关怀,其实是授人以渔,而非授人以鱼。

大胆放手,不去做出什么干涉,让他人经历该经历的,才是真正的善意。

确实,共情是一种美德,但若是过度了则容易成为一种负累。

就像园丁浇水,浇得太多,或是浇得太频繁,反而会淹死植物。

保持适当的心理距离,这不是冷漠,而是智慧。

这样,一方面我们才能先安顿好自己的身心,更好地陪伴他人。

而另外一方面,恰恰是这份清醒和冷静,也是对自己和他人的一种更深厚的慈悲。