在我国高海拔、高纬度地区,输电线路覆冰是威胁电网安全的“隐形杀手”。当冰层在导线上不断堆积,轻则导致线路弧垂过大引发短路,重则拉断导线、倒塌杆塔,造成大面积停电。凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置,以图像识别法为核心技术,通过“多维视觉感知+智能算法分析”,为电网筑起一道精准的覆冰“预警防线”。

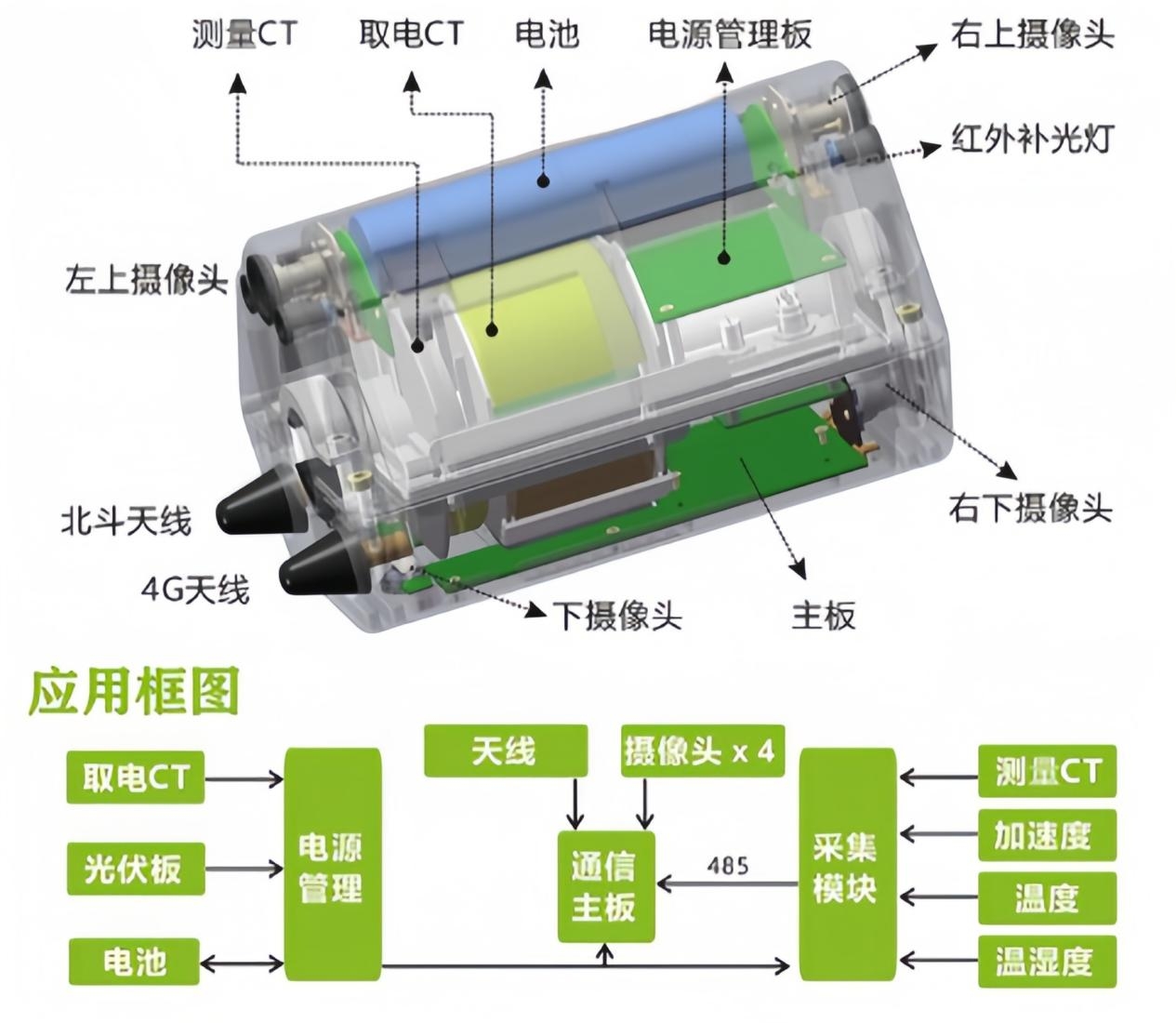

凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置的硬件设计,围绕“全方位捕捉导线覆冰形态”展开,核心硬件模块可分为视觉采集单元、能源供给单元、数据处理与传输单元三大类。

(一)多视角摄像头:覆冰形态的“高清眼睛”装置搭载左上、右上、右下、下摄像头共4路高清相机,从不同角度对输电导线进行无死角拍摄。这些工业级摄像头具备高分辨率(可清晰捕捉毫米级覆冰细节)和宽动态范围,即便在强光、逆光或阴天环境下,也能精准呈现导线的轮廓变化。

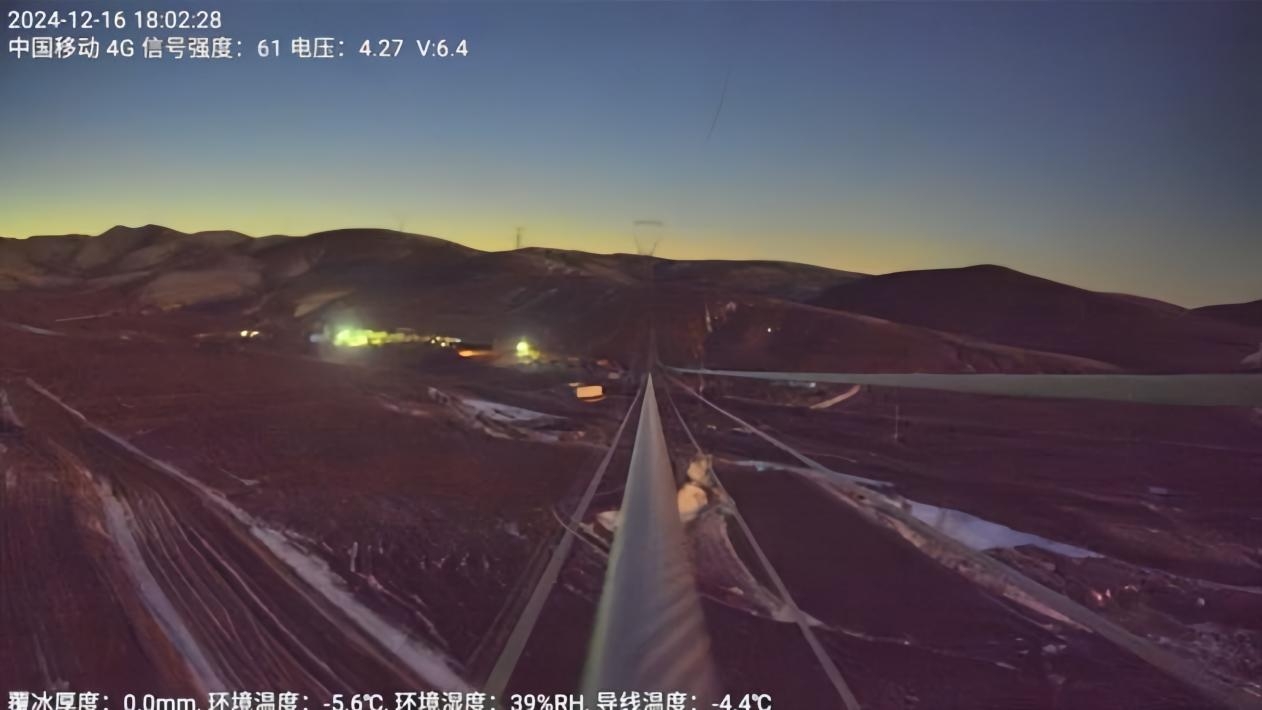

配合红外补光灯,装置在夜间或低光照条件下仍能稳定工作——红外光可穿透薄雾、轻霾,确保图像采集的连续性,解决了传统视觉监测“看天吃饭”的局限。

(二)能源供给:自洽式的“续航保障”为实现野外长期免维护运行,装置采用“取电CT+光伏板+电池”的复合供电方案:

1.取电CT:分为取电CT和测量CT,取电CT以硅钢铁芯为材质,在20A电流下可实现3W的取电能力,直接从输电线路的电流中感应取电,为装置提供基础电力;

2.光伏板:2W 18V的光伏板,利用户外光照补充电能,尤其在连续阴雨天气时,与电池形成能量互补;

3.电池:12V 5.2AH的三元锂/磷酸铁锂电池,作为储能核心,确保装置在无光照、线路电流过低时仍能稳定运行。

电源管理板则承担“智能调度”角色,对三路电能进行高效分配与稳压,保障硬件长期可靠工作。

(三)数据处理与传输:“神经中枢”的高效运作1.主板:集成高性能图像处理器,可实时对摄像头采集的画面进行边缘检测、灰度分析等预处理;

2.通信模块:北斗天线与4G天线双备份,确保覆冰数据能及时回传至电网监控中心,同时支持远程参数配置与设备状态查询;

3.传感器集群:温度传感器(-40℃~+70℃,误差±0.5℃)、温湿度传感器(0~100%RH,误差±2%RH)实时采集环境参数,为覆冰识别提供“气象参考系”。

凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置的核心竞争力,在于将“图像采集”升级为“智能识别”,其技术逻辑可拆解为“图像获取-特征提取-模型比对-结果输出”四个步骤。

(一)图像获取:多维度捕捉导线状态4路摄像头从不同方位拍摄导线,形成“立体视觉矩阵”。例如,左上和右上摄像头可捕捉导线的“径向轮廓”,下摄像头可捕捉导线的“悬挂形态”,多源图像为后续识别提供了丰富的信息维度。

(二)特征提取:锁定覆冰的“视觉指纹”图像处理器对原始画面进行算法处理:

1.边缘检测:识别导线与背景的边界,提取导线的“无冰轮廓”;

2.灰度对比:覆冰区域与导线本体的灰度值存在差异(覆冰反光性更强),通过灰度阈值分割,标记出覆冰区域;

3.形态分析:利用轮廓拟合、面积计算等算法,量化覆冰的厚度、覆盖范围等关键参数。

(三)模型比对:AI算法的“经验积累”装置内置基于深度学习训练的“覆冰识别模型”,该模型通过大量“无冰-覆冰”样本图像训练而成,可快速区分“雾凇、雨凇、混合覆冰”等不同覆冰类型,并结合温度、湿度传感器数据,修正因环境干扰导致的识别误差。

(四)结果输出:从数据到决策的转化最终,装置将覆冰厚度、类型、发展趋势等信息,通过4G或北斗通信发送至电网运维平台。运维人员可根据这些数据,判断是否需要启动除冰作业(如机械除冰、直流融冰),实现“从监测到处置”的闭环管理。

凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置的技术优势,在实际场景中转化为“精准预警、减少盲巡、保障供电”的核心价值。

(一)高海拔冰区:从“被动抢修”到“主动防御”在云贵高原、秦岭山区等易覆冰区域,传统运维依赖人工巡检,不仅效率低下,且在极端天气下存在安全风险。凯铭诺装置可7×24小时实时监测,当覆冰厚度达到预警阈值(如10mm)时,立即触发声光报警与平台推送,运维人员可提前部署除冰措施,避免覆冰事故发生。

(二)跨江跨河线路:消除巡检盲区对于跨江、跨峡谷的输电线路,人工巡检难度极大。装置的多摄像头与北斗通信能力,可实现这些“盲区”的全覆盖监测,确保覆冰隐患无遗漏。

(三)成本与效率的双重优化较于传统人工巡检(按线路长度计算,人均日巡检不足20公里),凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置的“一次部署、长期监测”模式,大幅降低了运维成本;同时,图像识别的精准性减少了“误判除冰”或“漏判覆冰”的情况,让电网资源投入更高效。

结语在电网智能化转型的浪潮中,凯铭诺输电线路覆冰在线监测装置以“图像识别法”为核心,将“视觉智慧”注入电网运维,为守护冰区输电线路的安全稳定运行,提供了一套高效、精准的技术解决方案。从硬件的协同设计到算法的智能迭代,它不仅是一台监测设备,更是电网应对覆冰挑战的“智慧哨兵”。