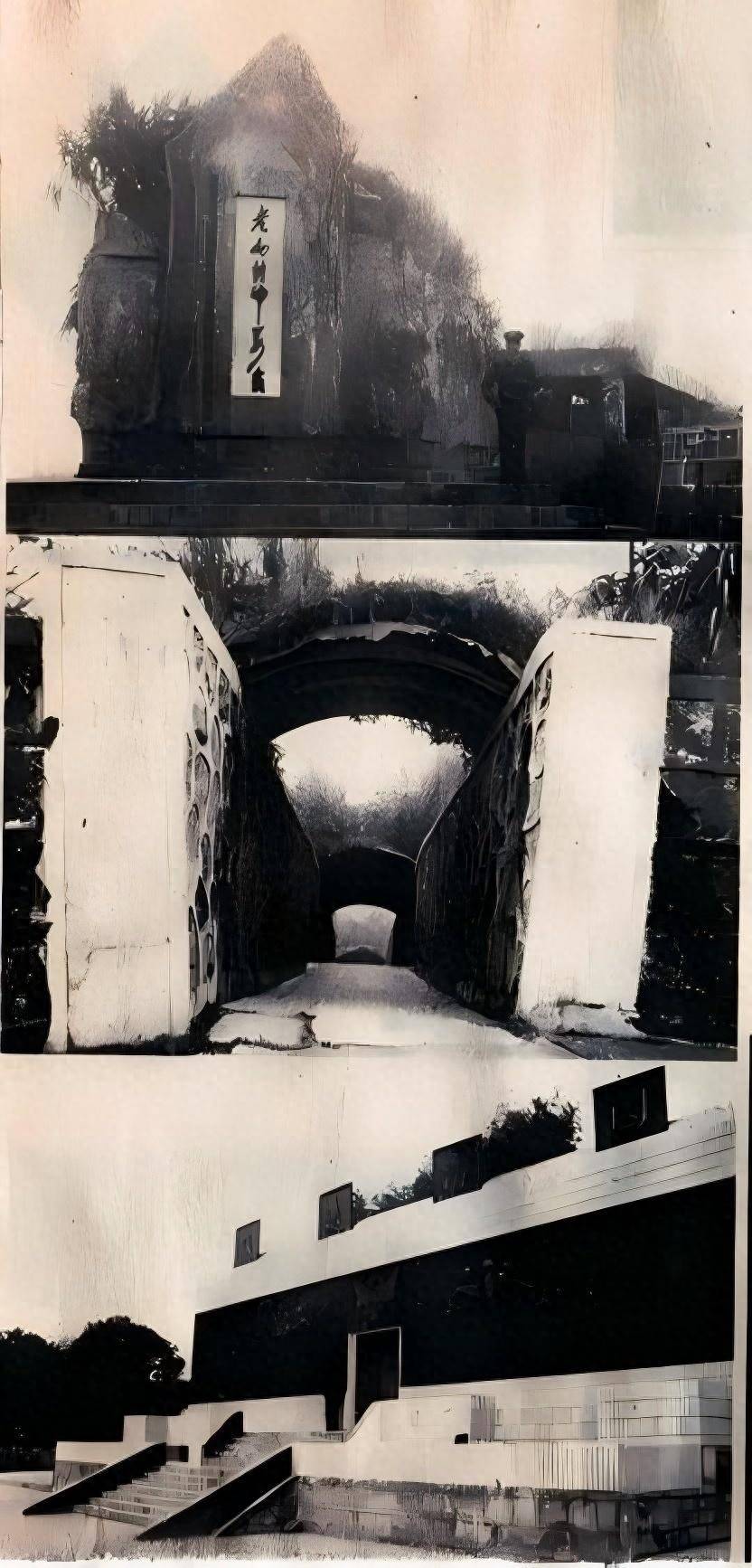

你相信吗?这,就是老山,想想当年的模样。

京昆61次软席车厢,与我同行的是一位在云南边疆干了三十多年的科学家,西双版纳热带作物研究所所长潘先生。看过这组照片后,他感慨万分:“你要不说,就连我这个在云南干了半辈子的都不敢想象这就是老山。算是在云南白干了半辈子,这次出国归来,一定去老山看看,我的印象中只有猫儿洞”。

或许许多人都还沉浸在猫儿洞的年代里!

“如果有朝一日,老山能开放供人游览观赏,那将会‘踏平’老山”。我曾经跟云南前指的一位高级指挥官调笑道。

我真说不尽现在的老山有多美,但我可以告诉读者,在到处立着“军事禁区”的老山地区,仅5月份,上老山的(不论干什么)就有100多个单位,人数最少的是3人,最多的是40人,这一个月下来就有几千人!

上山的不仅是为了瞻仰,而且还因为她确实很美,很美!

中越边境大排雷的事见诸报端已久。

然而1992年9月11日,中秋节,老山脚下船头镇,云南前指某扫雷队驻地。我执意让扫雷队的战士示范拆雷。老兵不敢,我说没事儿,我这人命大,炸不死的,无奈,老兵只好从命。我认为,拆除雷管后就万事大吉了,没料到,拆御时,这枚反步兵地雷发出一声很清脆的响声,同时我看见地上浓浓的血滴,当我寻找鲜血的来源时,便见我手上手臂上在滴血,我并未疼痛叫喊,大概当时已经麻木,毫无痛感。在场的一位队长及一位参谋均被这突如其来的响声给吓住了,半天我们谁也没说一句话。当我再一次低头时,我发现地上是一幅现代画家精心制作的泼墨画,只不过原料不是墨而是我的血,我突然大叫一声,然后无力的喃喃自语道:“我被炸伤了!”现在我拿笔的指头上仍有一块小小的小小的地雷弹片,有时仍隐隐作疼。

也是这一天,当然也是中秋节,老山所在地的麻栗坡县政府,我们拟来访口岸办负责人,可没等我们说完便传来一位小姐的声音。“主任已到县医院,州里一位干部在船头被地雷炸伤。”我有一种同病相怜的感觉。当即,来到县医院,我看见的是一只血淋淋的脚,脚掌已被炸成两段。经查实,是未经允许擅自进入雷区而致。

人说八月十五月儿圆,而县民政局局长王朝昆,一位老实巴交的民族干部。他平静地告诉我,中越关系正常化以来,在船头等地区被地雷炸死炸伤的老百姓共234人,其中死者191人,此类均属非法进入军事禁区者。

雷场频频告急,牵动了子弟兵的心。为了老百姓的安全和经济腾飞,云南省军区前指遵照国务院、成都军区、云南省政府的指示,自今年4月以来,在老山地区开始了大面积的全面扫雷作业。

扫雷作业扫清船头雷障,打通船头口岸!象口号,象标语,但却是一道不可违抗的命令。于是,盛夏六月,在船头,我走近了他们——老山扫雷兵。

我在驻地的风扇下看了看温度表,38℃。当我走到扫雷现场气温已上升到42℃,我穿着背心还汗流如雨,而扫雷战士还得穿上重为9公斤的防护装具,比如防弹背心、防雷鞋和防弹头盔等,把身体裹得严严实实的,对于扫雷战士来说气温已远不是42℃了,而是50℃以上。我们的扫雷兵就是在这样的高温下作业的。

“砰、砰、砰”,一阵声响,喷火兵手中的喷火枪吐出了一束束柱状火舌,金黄耀眼,然后只见一片草木呼啦啦燃烧起来,等火焰熄灭,两位全副武装的扫雷战士,开着两辆大型推土机,突突突在那片燃烧过的土地上来回碾压,只听见“噼砰噼砰”的地雷爆炸声,推土机四周溅起一片片泥土和碎石块。突然“哗啦啦”一声,一位战士驾驶的推土机的防护玻璃全部被飞起的泥石击碎,车下的战友们静静地望着,心里却为他捏了一把汗。不多会儿,那位作业手钻出了驾驶室。等一切都平静下来以后,其余的扫雷战士便身穿装具,手持探雷针进行“人工探索”,将可能漏网的地雷的全部排除掉,最后,推土机又重新出动,把泥土重新翻推一遍,就这样无数次地重复作业!

经过8天的艰苦奋战,扫雷兵们便推出了从船头镇到国境线的一条4000米的公路,同时,在国境线附近推出了一个商品货场。7月2日,中越边境云南段老山战区第一个边贸口岸船头口岸便正式开放了,到8月18日的40多天里,边贸总额为2025万元,比麻栗粟坡县去年一年的边贸总额的1800万元要多得多。到8月31日以前,就船头地区,扫除雷障65万平方米,扫除16种地雷计45000千多枚,清除废旧炮弹5种2300多枚,手弹1500多枚,以及各种爆炸物约90箱,使本地区居民生活生产区得到基本保障,尤其是国营天保农场的职工们又可在部分地区恢复正常的生产了,橡胶树又重新出了白浆。

“刘副军”和他的“智能”处长他是一位很受官兵欢迎的高级指挥官。人们常亲昵地称他为“老人家”、“刘副军”,应该说,在指挥岗位上,其战功是很显赫的,他带的兵都慢慢地培养出他的性格。平时没事,他可以和普通战士一起打扑克,但玩归玩,可只要一动真格的,你要做错了他就得骂娘,只要有任务,就是死了爹你也得坚守岗位。

首先从自己做起,扫雷期间,他的妻子被车撞成脑震荡,非常危险,同时正赶上他的孙子出世,按说不论从哪方面讲都应该回家,但他仍稳稳地坐在他的指挥椅上,直到后来司令员打电话才把他请回家。也许有人认为他缺少人情味,我以为一个能指挥千军万马的人,不会很傻,谁不知小家庭的温暖,谁不晓抱孙子的乐趣,况且昆明到前线的距离之近,用他的“巡洋舰”几小时就开到了,但他没有回家。他知道他是一名指挥官,一名肩负国家重任的前线高级指挥官,服从国家利益的需要是他唯一的选择。

“刘副军”手下有一位叫李志能的处长,在军区是数得上的,可家事难诉。他与爱人的关系已经出现裂痕,但他还坐阵前线指挥扫雷,前线离不开他。记得我临离开前线的头天晚上,听他爱人打电话让他回家,一听说回不了就嚷起来了,我还对着话筒大声说道:“要理解嘛!”不知他爱人听没听见我的叫喊声,李处长朝我——地笑了笑。

在前线扫雷兵中,传说他是一位炸不死的神,他在指挥扫雷现场有两次从工事上摔到雷区,还连翻带滚抛出几米远,可不知为什么地雷就是不炸,事后一看他滚过的地方,肉眼就能看见许多反步兵地雷,你说神不神?

扫雷队队长老胡,原来在济南这样的大城市混得也很不错,后到云南参战结识了一位云南姑娘,随部队返回济南后与姑娘结婚。

为了夫妻团聚,他从济南来到了马关县这个小山沟,为的是夫妻在一起,没想到没过一年就把他调离此地到扫雷队,你想他是冤还是不冤呢?他毫不掩饰地说:我是个男人,是丈夫,是父亲,因此我想妻子也想孩子;我也是大学生,我也想挣钱,要是有机会让我去挣钱我不比谁差。说实在的,我们冒着生命危险扫除了雷障、打通了口岸,而每天几十万的钱我们连看都看不见,我们不是心中没数。但我没有忘记我是军人,这个职业不允许我有更多自己的想法,尤其是在执行任务的时候,我的职责就是执行,执行,我们是用意志和纪律主动约束自己的人,而并非人们所想象的那样傻,你说我傻吗,记者?

我告诉他说,你是一位非常聪明的傻瓜,更确切地说,你是一位很傻的聪明人。

某扫雷队指导员李树明,家在河北,北京防化学院毕业后自愿报名到老山前线。不要说别的,就说他找媳妇,他见的姑娘有十多个了,但别人一听是云南前线的就发怵,最后都告吹。好不容易看上了他现在的这位,可是结婚时连件象样的家具都没有,他也没给这位难得的媳妇买一件礼物,第三天便带着媳妇来前线,这就是军人的蜜月。

可妻子到连队一见伤兵就哭,哭得还很伤心。孩子一岁多的时候,他探家了,开始孩子不认他,见他就哭,这是做父亲的悲哀。可一熟悉以后就离不开了,归队时死活不让走,真上车了,他大声叫“爸爸,爸爸”那声儿真让人心碎,他也哭了,妻也流泪,就连车上同坐的几位老头老太太也跟着他们流泪。孩子的哭声往往是对父亲的一种惩罚。终于挨到妻带着孩子来部队了,可连里只有他一个干部在岗,必须在队里值班,不仅没时间陪妻子,连孩子高烧都只能让战士送进医院,虽然医院离驻地只有咫尺之遥,但却很难迈进。“说实在的,一想起来就想哭”,他说:“但是我是军人,只能这么做,很简单,有时候简单得甚至不需要讲理由。”

下士小谭是扫雷队的骨干,副班长,两年本可探家了,女朋友来信催他回去,但突然接到扫雷任务,回不了,便及时给女朋友写信说明缘由。女朋友说,如果回不来她就去看他,小谭一听,那还得了,地雷可不长眼,来这影响工作不说,安全也是个问题,于是劝说女朋友不要来。这样可把女友急坏了,怀疑他对自己不忠诚,于是一气之下提出分手。我采访时是他情绪最低落的时候,他是一个见了生人就脸红的小伙子,有时一天没什么话,除了埋头扫雷外,要么看书,要么睡觉,可当扫雷作业暂停后他探家去的第二天,他的女朋友又突然来到了部队,一时搞得连队干部很被动,又让一位排长把她送回家去。真是一个富有戏剧性的故事。

司务长为了做好扫雷队的后勤工作,妻子住院发来三封加急电报,他居然忙得没有时间回一封电报或一封信,这下可把爱人气坏了,病未全愈便叫上小姨子、小舅子和孩子气势凶凶地来到部队,准备来抓这个“军营陈世美”的,可来部队一看根本不是那么回事,搞得十分尴尬。

故事是讲不完的,这样的故事讲多了,你也许会真的认为他们是一群傻大兵,可当我与他们在一起相处时,我突然感觉到在这里才真正理解了在大学里并未吃透的一个哲学命题:伟大富于平凡。的确,他们是一群非常非常平凡有时平凡得近乎俗气的人,但是他们也是一群非常非常伟大有时伟大的近乎神圣的人。

(撰文/摄影 何厚桢 原刊于1992年《中国信息报》)