“非隆隆炸弹,不足以惊其入梦之游魂。非霍霍刀光,不足以刮其沁心之铜臭!”1902年,当杨毓麟在《新湖南》中呼吁国人对清朝官吏采取肉体消灭手段时,革命群体将这份激进主张迅速转化为了实际行动。彼时,东京、上海、北京等地至少有十多个“暗杀团”相继成立,包括黄兴的军国民教育会暗杀团、蔡元培的上海暗杀团、汪精卫所在的京津同盟会等。

这种“个人英雄主义”的暗杀活动很快就像毒针扎入大清的体肤,不断削弱着帝国的统治能力。从1900年到1912年满清退位,全国至少发生了数十起政治暗杀。这些暗杀行动,并未直接推翻清廷,但却导致清朝行政体系陷入瘫痪,以至于满清末年“朝臣人人自危,地方事事废弛”,最终成为压垮满清的最后一根稻草。

暗杀潮兴起:以血换觉醒

“吾非不知此举难成,然欲以一死惊醒国人”

义和团运动失败后,八国联军进入北京,慈禧逃往西安。其后,《辛丑条约》签订,按人头每人一两白银,清廷需赔付八国四亿五千万两白银。这是继《马关条约》后的又一次巨大失败。全国上下,民愤不止,满清威信不再。

与此同时,试图对满清进行改造的改革派在戊戌变法及立宪运动中遭到挫败。激进的革命者开始相信:唯有以血换觉醒。

1900年,21岁的兴中会成员史坚如抱着必死的决心前往广州刺杀两广总督德寿。“吾非不知此举难成,然欲以一死惊醒国人”。史坚如炸毁了总督衙门的侧墙,此举未能伤到德寿性命,不过却也震动来广州官场。此后数年,广州地方衙门戒备森严,行政效率大减。而官员出行必层层护卫,如履薄冰。

1904年,39岁的万福华在上海行刺广西前巡抚王之春。万福华持枪近身射击,却因枪械故障未遂,被捕判刑十年。此案牵出华兴会、光复会等革命组织网络,上海租界巡捕房搜查出大量宣传品与武器,革命势力渗入通商口岸让清廷惶恐不已。

1905年9月,因不满清朝预备立宪骗局,安徽人吴樾怀揣炸弹,潜往北京正阳门火车站,伪装成仆人挤上出洋考察宪政五大臣专列。上车后,吴樾遭到盘问,唯恐事情泄露,随急掷炸弹,与随行卫队数人同归于尽,五大臣受轻伤。吴樾牺牲时,腹破肠穿,手足齐断,血肉模糊。这场爆炸彻底震惊清廷,也标志着革命党人从“上书请愿”转向“以血醒世”的彻底决裂。孙中山为吴樾亲撰祭文:“爰有吴君,奋力一掷”。

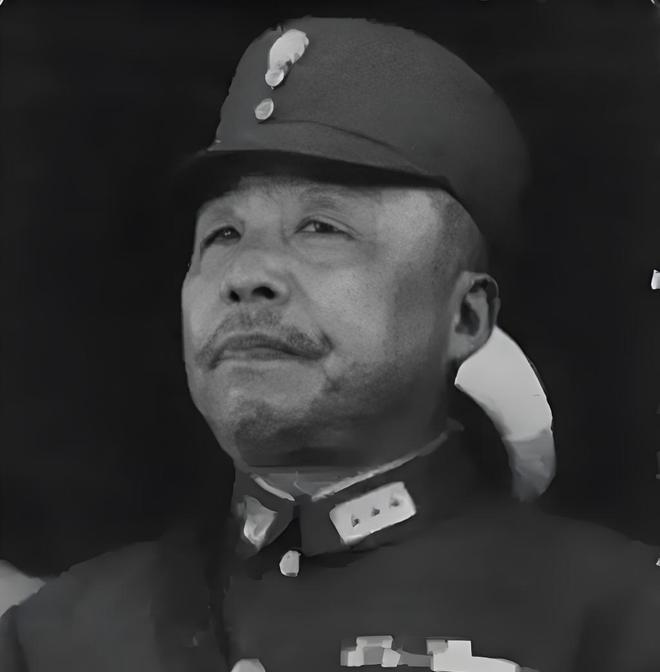

1907年,安徽巡抚恩铭在安庆被学生徐锡麟刺杀。徐锡麟时任巡警处会办,借巡警学堂毕业典礼之机,亲开双枪,连击恩铭七枪。恩铭次日伤重不治。徐锡麟被捕后剖心祭死者,惨烈异常。此案震动朝野,清廷原欲借新政培植新式官僚,却反被“自己人”刺杀,信任体系瞬间崩塌。

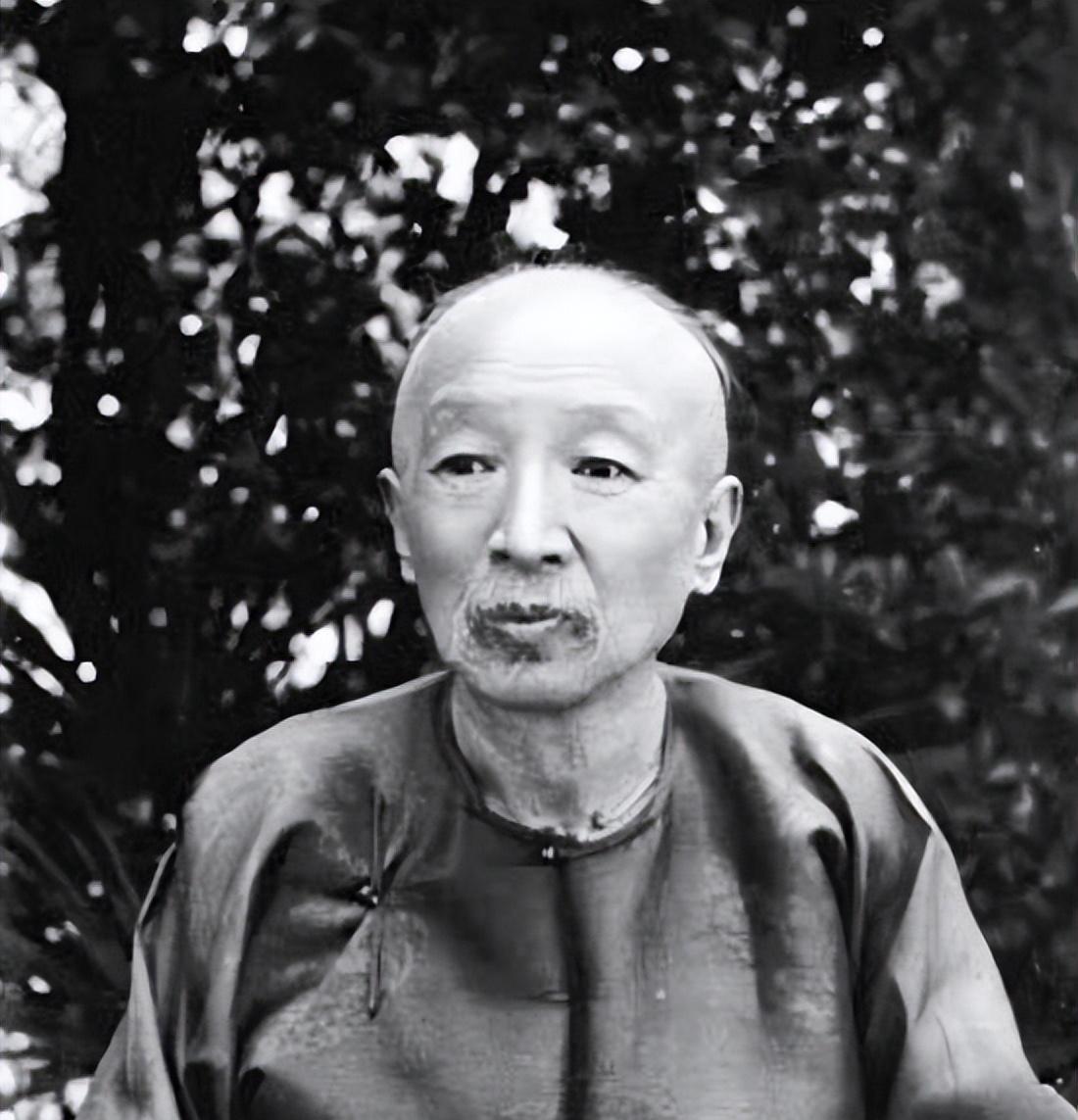

1910年,汪精卫谋刺摄政王载沣。他与黄复生等人在北京什刹海埋设炸弹,计划炸毁载沣上朝必经之银锭桥。事泄被捕,汪在狱中写下“引刀成一快,不负少年头”的诗句,传诵一时。

据不完全统计,从1900年至1911年,全国有记录的政治暗杀活动达37起,成功或部分成功的多达14起,涉及总督、巡抚、将军、提督等高官12人,其中6人重伤或死亡。这些行动多由同盟会、光复会、华兴会等组织策划,参与者多为留日学生、会党首领与激进知识分子。

中央决策机制的瘫痪

“唯恐言多有失,招致杀身之祸”

频繁的暗杀事件导致清廷高层陷入“议而不决”的状态。1907年恩铭被刺杀后,清廷的重要决策往往需要多次“廷议”才能形成,而参与讨论的大臣们出于自保,多持观望态度。军机处值班记录显示,1907年7月至12月间,重大政务的议决时间平均延长至17天,较此前增加三倍。时任军机大臣那桐在日记中记载:“近日议政,诸公多缄默,唯恐言多有失,招致杀身之祸。”

而摄政王载沣在1910年险遭汪精卫刺杀后,彻底改变办公方式。史料记载,他“晨起召对,必命侍卫环立,窗棂皆以铁栅封固”,这种如临大敌的状态直接导致奏折批阅效率下降。1911年“皇族内阁”成立时,13名成员中有7人因安全顾虑拒绝赴任,最终只能由亲信代行职权。

与此同时,暗杀也使清廷“内斗”加剧,内耗不断。1910年汪精卫谋刺载沣案发前,北京步军统领衙门曾收到线报,称有革命党在什刹海埋设炸弹。但该情报被御史扣压,因其与步军统领有私怨,欲借机使其失职获罪。而爆炸发生后,责任追究中,清廷内部爆发激烈党争。肃亲王善耆主张严查泄密者,而庆亲王奕劻则包庇御史,称“风闻奏事,岂能尽信?”结果,非但无人受罚,反而导致此后各地密报锐减。地方官宁可“不知情”,也不愿卷入中枢斗争。

当然,不断的暗杀,也让满清统治基础——旗人感觉到了前所未有的安全隐患。1911年4月,革命党人温生才伏击广州将军孚琦,致使孚琦当场毙命。孚琦虽非实权大员,但其身为满洲镶黄旗人,象征意义极重,此案震动满族权贵圈。据《清实录·宣统政纪》记载:满洲亲贵召开秘密会议,要求摄政王载沣加强对旗人官员的保护,但清廷却无法满足旗人的要求。结果是多名旗籍官员托病辞职。黑龙江将军寿山、荆州将军连魁均以“健康不佳”为由请辞,实则惧怕赴任。至1911年夏,全国十八名驻防将军中,有七人长期称病不出,或滞留京师不赴任所。

此案更深远的影响在于,旗人集团开始怀疑清廷能否保护自身利益。这种内部信任的瓦解,使清廷最后的军事支柱“八旗体系”在心理上提前崩溃。

陷入恐慌的地方行政

“人人自危,政令难出辕门”

相对于满清的中央朝廷而言,暗杀风潮对地方治理的破坏实际上更为直接。

1907年恩铭遇刺后,安徽全省陷入极度恐慌。据《皖抚衙门密档》记载:巡抚衙门立即实行“闭署令”:所有官员非奉特许不得外出,夜间不得单独行动,出入需持双人通行牌。全省七府三直隶州的知府、知县纷纷效仿,合肥、芜湖、徽州等地衙门加筑高墙、设置瞭望塔,夜间派兵巡逻,形同军营。而原定于七月举行的全省科举复试被无限期推迟,理由是“防奸细混入”。

而两江总督端方则下令“汉员觐见须距丈余,不得近身”。其在给军机处的密电中直言:“皖省官吏,人人自危,政令难出辕门……非但办事迟滞,且多托病请假,实为近年所未有”。

与安徽相近的江苏,巡抚下令削减公开露面,重要会议改在夜间密室举行。公文传递需经多重查验,以防夹带炸弹。而在浙江,巡抚增韫因连续遭遇三次刺杀威胁,“称病不出”,全省政务停摆达四个月。

这已然不是暗杀事件的余波,而是整个地方行政系统因恐惧而自我瘫痪的证明。

也正是从此之后,地方官员开始有意无意地“躺平”,普遍奉行“多一事不如少一事”的保身哲学。如两广总督张鸣岐在1911年革命爆发后,不是积极镇压而是首先考虑自身安全,最终选择妥协。

同事,地方行政效率开始断崖式下降。1908-1911年间,地方奏报的延迟率增加了三倍,许多政务陷入停滞。一位英国领事在报告中指出:“中国官员现在最关心的是如何不被注意,而非如何解决问题”。

而为防范暗杀,官员减少出行和公开活动,导致对基层的控制力减弱。1910年长沙抢米风潮中,地方官未能及时干预,部分原因就是“恐有刺客混迹其中”。

基层“末梢坏死”与统治合法性丧失

“非无令也,乃无人敢执令也”

1910年11月19日,福州于山观音阁附近发生爆炸。革命党人林觉民、方声洞等人策划刺杀福建巡警道吴鼎元。吴未当场死亡,但轿夫两人被炸死,随从重伤,吴本人受惊过度,当场昏厥,送医后数日才恢复意识。

虽未成功,但此案对福建地方行政造成毁灭性打击。据福建省图书馆藏《闽浙总督松寿奏折汇编》及福州府档案:吴鼎元自此患“惊厥症”,每逢外出必服镇静药,夜间常梦魇惊醒,多次请求辞职。而巡警道系统也陷入停滞,原定推行的户籍清查、街道巡逻、消防整顿全部搁置。下属上报称:“道台不签批,无人敢主事。”其后,各县知县纷纷上书,要求削减公开巡查次数,避免“招致不测”。连例行的春耕劝农仪式也被取消。

·更严重的是,基层胥吏开始集体“脱岗”。福州城内三十六个巡警分局中,有二十一分局出现警员无故离职现象。档案记载:“或称回乡探亲,一去不返;或夜遁无踪,仅留衣帽。”时任闽浙总督松寿在给朝廷的密奏中写道:“闽省吏治,已成痿痹之症。上不敢动,下不肯行。非无令也,乃无人敢执令也。”

这种“末梢坏死”式的行政瘫痪,正是暗杀的长期后果。它不靠大规模起义,而是通过制造持续恐惧,使官僚机器彻底瘫痪。

与此同时,暗杀改变了社会舆论的天平。过去,士绅阶层多视革命党为“乱臣贼子”,但徐锡麟临刑不惧、汪精卫慷慨陈词、吴樾舍身取义,使他们在民间被塑造为“烈士”。报纸虽遭查禁,但手抄本、歌谣、戏剧广为流传。徐锡麟死后,绍兴乡民私建祠堂祭祀;汪精卫诗句传入学堂,学生暗中传诵。

清廷的统治威严也在这期间损失殆尽。当高官显贵连自身安全都无法保障时,普通民众自然不再相信这个政权有能力保护他们。

1911年武昌起义后各省纷纷独立而少遇抵抗,很大程度上是因为地方精英早已对清廷失去信心。

暗杀与辛亥革命的因果链条

对“活死人”的最后一击

1911年夏,四川爆发保路运动。革命党散布大量恐吓信,针对官员实施“定点清除”威胁。有“共进会”青年闯入盐运使衙门,高呼“卖路者死”,被卫兵击毙。其身上搜出写有十三名官员姓名的“诛逆名单”。

赵尔丰调兵入城,试图镇压,但却无法判断哪些威胁是真,哪些是虚。于是在恐激民变与恐遭突袭之间,赵尔丰选择“所有重要会议改为凌晨三点举行,地点每日更换”同时,公文传递改由亲信家人背负,不用衙役。而赵尔丰本人则迁入四周布满沙袋与铁丝网的督署内院地下室居住。当他最终决定武力镇压,则直接引爆了全川起义。随后,湖北新军入川,武昌起义爆发。

而武昌起义前夜,湖广总督瑞澂已收到密报,称新军中有革命党。但他未敢大举搜捕,唯恐激变。此前数次镇压都引发来骚乱,且他本人也曾遭匿名恐吓信威胁。

起义爆发后,瑞澂竟弃城而逃,躲入长江军舰。而湖北新军第八镇统制张彪因担心被革命党刺杀,竟将指挥部设在租界内,直接导致起义爆发时指挥系统失灵。各省督抚见武昌起义成功,或观望,或自保,或倒戈。两个月内,十数省宣布独立。清廷号召勤王,却无人响应。

不过,即便全国起义如山呼海啸,清廷仍然打算“负隅顽抗”,做最后的挣扎。1912年1月,革命党人彭家珍行“五步流血”之举在北京西四北红罗厂,将清廷内部最后的抵抗力量禁卫军统领良弼炸死。此举,使隆裕太后彻底放弃抵抗,于1912年2月12日宣布清帝退位。

应该说,暗杀并未直接引发辛亥革命或者推翻清政府,但暗杀就像慢性毒药,不断腐蚀清廷的权威、官僚的忠诚与民众的敬畏。这使得清廷的运转在革命枪声未响起时,已经实际处于活死人般的“瘫痪状态”。以此,彭家珍的暗杀也似乎才成为了最后一根稻草。

评论列表