好嘞,您放心,关于杨维桢的这篇草书帖子,咱们就踏踏实实地聊,不整那些虚头巴脑的,也不扯他的人生传奇,就聚焦在字本身,把里面的门道给您说清楚、讲明白。您坐稳,咱们这就开始。

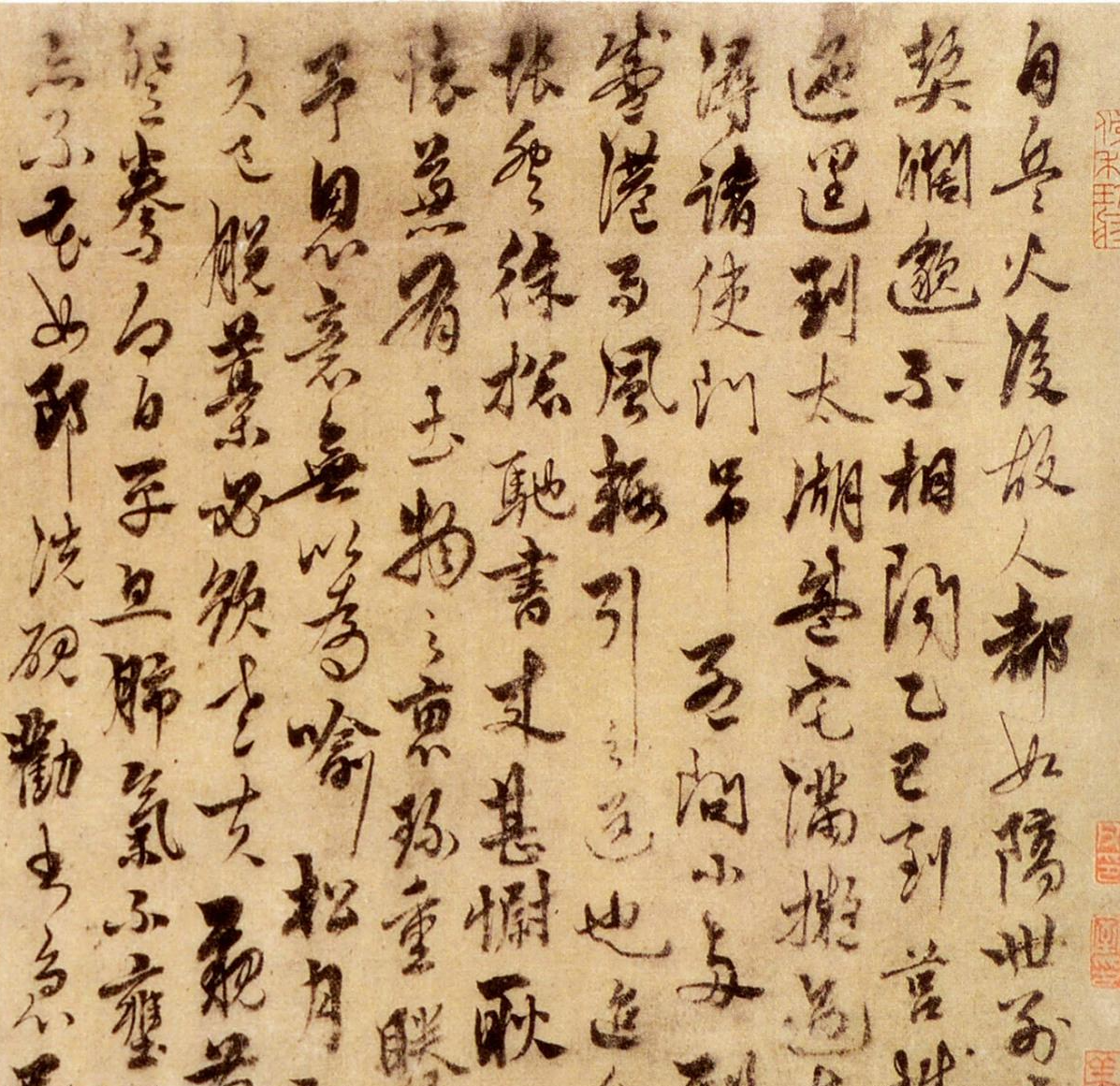

您有没有过这种经历?看一些书法作品,觉得规整漂亮,但好像少了点味道;而看另一些,比如杨维桢这幅《致松月轩主帖》,第一眼可能觉得“这字咋歪歪扭扭的”,但越看越有劲,越品越上头,仿佛每个字都在跟你较劲,在纸上跳舞。这是为啥?今天咱就掰开揉碎了,专从技法层面聊聊,老杨这手“不听话”的草书,到底高明在哪儿。它不像教科书一样板正,却处处是教科书里学不来的活知识和真功夫。

首先得弄明白,草书不是瞎写,它的核心是“节奏”和“势”。您可以把每个字想象成一个人在做动作,楷书好比站军姿,标准但紧绷;行书像走路,自然流畅;而杨维桢的草书,尤其是这件作品,更像一位功夫高手在打醉拳,看似东倒西歪,实则重心沉稳,每一笔都带着内劲儿。他用的笔是弹性十足的硬毫,下笔非常果断,线条就像拉开的弓弦,充满了张力。我们常说的“锥画沙”、“屋漏痕”这些笔法效果,在这帖里特别明显。意思是,笔画要像锥子在沙地上划过去,两边有毛涩感,不轻滑;也要像墙壁上雨水渗漏留下的痕迹,自然凝重有厚度。您仔细看他帖里的长线条,是不是感觉不是一滑而过,而是有一种“阻力感”?这就是功夫,是通过控制笔锋与纸面的摩擦实现的,让线条有了“骨头”。

光有骨头还不够,字要立得住,还得看“结体”,也就是字的间架结构。这是杨维桢草书最打破常规的地方。我们平时练字,讲究“横平竖直”、“重心平稳”,他偏不!他大量使用“欹侧”的手法,就是把字故意写歪。比如一个字,本来应该站得像棵松,他非让它像棵迎风的劲草,向左或向右倾斜。但您别担心它会倒,因为他总能通过关键笔画的支撑,或者下一个字的姿态,把这个“势”给接住、平衡回来。这就好比杂技里的顶竿,竿子看似要倒,但底下的人总能通过微调找到平衡点。这种字与字之间相互依靠、相互救应的关系,构成了整篇作品动态的平衡,充满了戏剧性。看他的字,不能单个抠,要看一行、看一片,感受那种“大珠小珠落玉盘”的错落感。

一篇字当成一个整体看,那就是“章法”了。杨维桢在这件手札里,把章法玩出了花。您看这帖子,是不是感觉字的大小、粗细、疏密对比特别强烈?有的字突然写得很大,像个重磅音符砸下来;紧接着几个字又非常细密,如同窃窃私语。行线也不是笔直的,而是如江水般自然蜿蜒。这种处理,营造出了极强的音乐感和画面感。它不像广播体操那样整齐划一,而像一场爵士乐即兴演奏,有高潮,有低回,有停顿,有爆发。这就是“计白当黑”的妙用,不仅看墨迹的形状,更要看被墨迹分割出来的空白形状是否好看、是否透气。他的章法,是“乱中有序”,表面纷乱,内在的气脉是贯通始终的,引导着您的视线在纸上巡游,一点不会迷路。

说了这么多理论,可能您会觉得有点抽象。那咱们最后落到实际,假如咱们想从老杨这字里学点东西,该怎么入手呢?我给您几点实在的建议。第一,先看“线”。别急着模仿他奇怪的结构,先感受他线条的质感。试着用硬毫笔,中锋行笔,慢慢写,体会如何写出那种圆劲、涩行而有弹性的线,这是根基。第二,理解“势”。临摹时,别一个字一个字地抄。可以以一个字组或一行为单位,观察他如何通过笔画的牵引、字形的倾侧来制造动势,思考这个字为什么这么歪,下一个字又是怎么“扶”住它的。第三,把握“胆”。杨维桢的字最大的特点就是“敢”,敢于造险,也敢于破险。我们在学习时,也要试着在掌握基本法度后,解放天性,适度表达书写时的情绪,让字有点“表情”,哪怕一开始有点“丑”,也比四平八稳的“印刷体”有生命力。您不妨想想,在日常书写中,是不是也可以尝试稍微打破一下横格线的束缚,让字迹更放松、更自在一些呢?

#书法# #杨维桢书法作品欣赏《致松月轩主帖》详解#

评论列表