权力场上,有兵才有权?1935年的国民政府军衔叙任,彻底颠覆了这一认知!

手握重兵的"四川王"刘湘仅获二级上将,而早已失去兵权的冯玉祥却赫然位列陆军一级上将…

这位曾隐居泰山的"光杆司令",麾下无兵无将,竟能力压实权军阀跻身军界巅峰。

更匪夷所思的是,一级上将名单里,八人中有三位竟是手中无兵的光杆司令。

蒋介石为何宁可捧“虚名军阀”,也不给实权将领更高地位?

……

1935年4月起,国民政府根据之前出台的《上将任官施行条例》,正式叙任和公布了陆军上将名单,其中不分军种的“特级上将”,只授给了军事委员会委员长一人,这玩意儿没啥悬念,而第二梯队的“陆军一级上将”名单,格外受人关注,毕竟这才是一人之下万人之上充满竞争的军衔!

首批公布的名单上有八个人:阎锡山、冯玉祥、张学良、何应钦、李宗仁、朱培德、唐生智、陈济棠,不久追加陈绍宽为海军一级上将。民国海军弱不禁风,没啥讨论的必要,重点是八名陆军一级上将,究竟是如何产生的呢?

在后世学者的解读中,有种说法是除黄埔系的何应钦之外,其他陆军一级上将,皆是手握军权的“一方诸侯”,在一盘散沙构成的国民革命军系统中,对这些诸侯不得不进行平衡和安抚,诸如什么桂军、粤军、湘军和晋绥军等等。

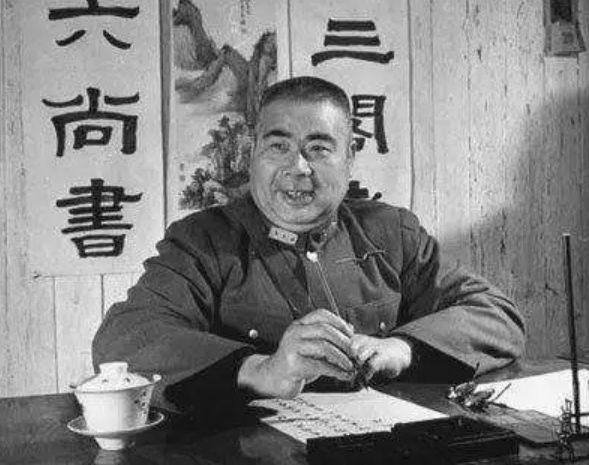

这种解读其实是片面的,以西北军统帅冯玉祥为例,早在1930年中原大战后期,原“中华民国西北边防军”这支军队,已经彻底分崩离析。西北军战败后没有被缴械的部队,要么投蒋要么投张,总之不再听冯玉祥的命令了。

而通电下野的冯玉祥,从此失去了军权,一度寓居泰山之上,受到济南和南京的双重监视。老冯当然不太甘心,曾于1933年5月潜到张家口,组建“察哈尔抗日同盟军”并自兼总司令,部队迅速扩大到十余万人。

但在蒋军和日军很有默契的联合剿杀下,至当年10月底,抗日同盟军归于失败,弹尽粮绝最终仅剩四五百人,不得不宣布接受国民政府的“改编”,前敌总司令方振武、总指挥吉鸿昌化装逃离,冯玉祥又一次沦为光杆司令,只好重登泰山再做寓公。

因此所谓“一方诸侯”这个硬性指标,至少在首次铨叙的1935年是不靠谱的,抗战爆发前,失去军权赋闲在家的大小军阀多了,调不动一团兵的冯玉祥,凭什么可以位列陆军一级上将?

一、有军权的“诸侯”未必有资格

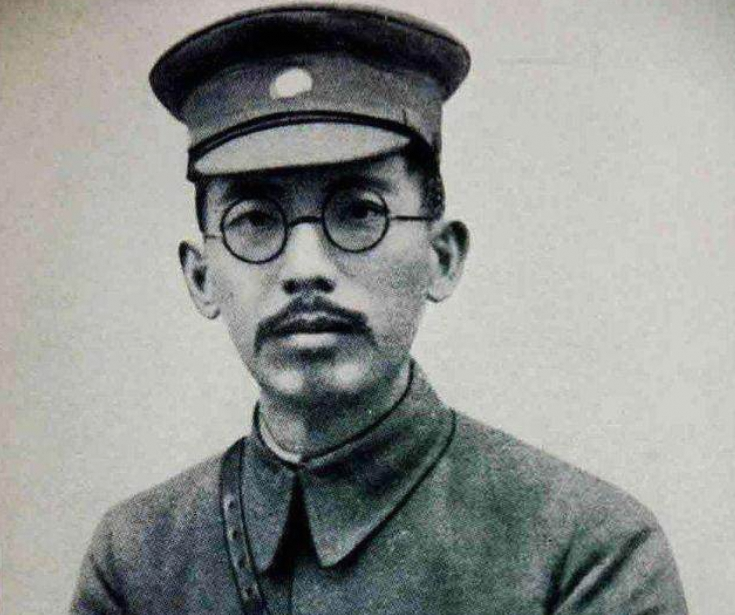

不仅是冯玉祥,在1935年同样不符合“诸侯”标准的,还有中山先生的亲密战友、曾任“建国滇军”总司令、北伐第三军军长的朱培德。那年南昌起义时,朱老总的这位好友朱培德,居然闻风提前躲上了庐山。

别看名字只差一个字,立场却是完全不同的,朱培德在宁蒋和汉汪之间确实有过摇摆,但南昌发生的武装起义,使他的政治地位非常尴尬,自此逐渐被边缘化了,长江后浪推前浪,老派将领沙滩上。

朱培德最后一次带兵,是率领滇军“围剿”井冈山,结果嘛可想而知,被削去兵权就是板上钉钉的事了。中原大战以后,曾一度膨胀到6万多人的第三军,也被缩编为第7师,朱培德至此失去了基本部队。

既然不是黄埔嫡系,既然失去了看家队伍,那么在民国军界,无论你当多么大的官,都是没有实权的:1930年以后,朱培德历任军事委员会厅长、代参谋总长、参谋总长等职,存在感都相当之低。

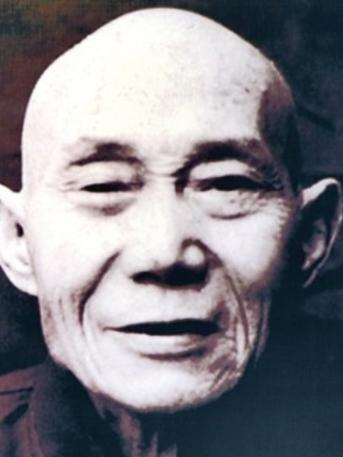

还有另外一位有职无兵者,便是湘军元老唐生智,自1927年“宁汉分裂”开始,唐生智先后三次举兵反蒋,下野后分别流亡日本和东南亚,截至1929年“蒋唐战争”分出胜负止,唐生智也彻底失去了基本部队。

1931年5月,唐生智就任“广州非常政府”军事委员会常委,第三次公开反蒋,旋因“九一八事变”爆发,粤宁双方实现和解,后历任军事参议院院长、军委会厅长兼训练总监等职务,不过所部湘军早被吞并殆尽了。

与之形成鲜明对照的是,1935年仍然握有军权的“四川王”刘湘、“云南王”龙云,却不能进入一级上将方阵,只叙任为陆军二级上将,而且这两个杂牌军头手中的实力,丝毫不弱于获授一级上将的桂军李宗仁和晋绥军阎锡山。

贵为“一方诸侯”,就有资格混成陆军一级上将的说法,在事实面前不攻自破,那么在1935年首批铨叙时,能够混上这个高级军衔,到底需要什么样的条件呢?关键是看两大硬性指标!

评论列表