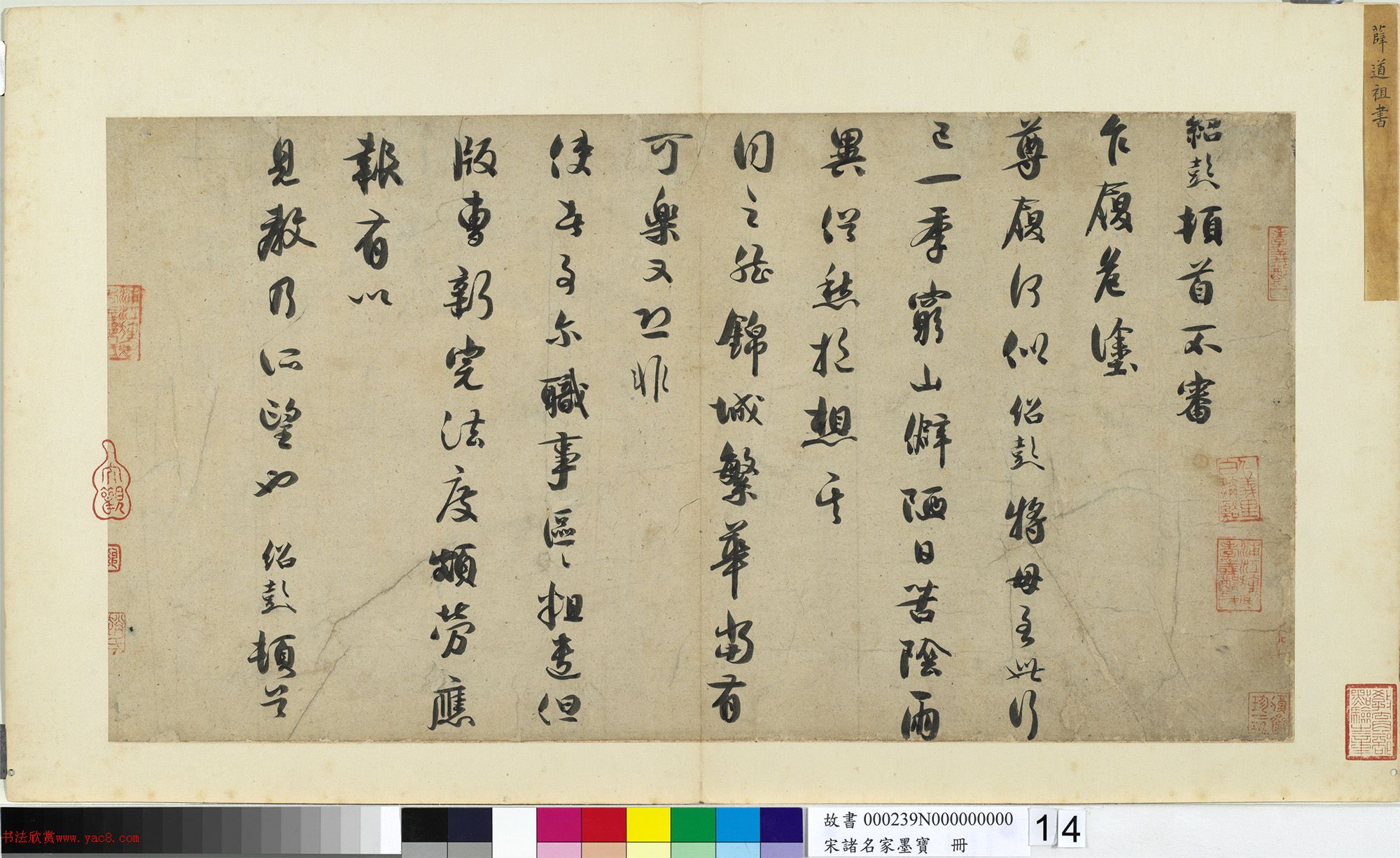

聊到宋代书法,很多人第一反应就是苏黄米蔡。但今天咱们要说的这位薛绍彭,可以说是被严重低估的“隐藏高手”。特别是他的行草书《危涂帖》,简直是把晋唐风韵玩出了新境界。你可能要问:这字好在哪里?别急,咱们今天就掰开揉碎,专聊这门道里的技法玄机。

(技法解析一:用笔的节奏感)

看《危涂帖》最绝的是用笔的韵律。薛绍彭下笔时手腕是活的,就像打太极——起笔时轻轻一抖腕,笔尖在纸面打个转就进去了,比如横画的开头总带着微妙的扭动。这种动作不是花架子,是为了让线条从一开始就带着呼吸感。中段行笔时他手指在悄悄调整力度,你细看线条中间会有自然的粗细变化,像唱歌时的气息起伏。收笔更是讲究,有的突然收住留下方切面,有的轻轻提起形成尖尾,这种变化让每个字都带着未尽的余韵。

(技法解析二:结字的错落智慧)

《危涂帖》的字形结构特别值得玩味。薛绍彭处理左右结构的字时,经常把左边部件写得偏高,右边自然下沉,形成高低错落。上下结构的字呢,他习惯把上半部分压紧,下半部分舒展开,就像撑开的伞架。最妙的是他敢在某些字里突然放大某个偏旁,比如“途”字的走之底写得特别开张,反而让整个字有了动势。这种构图思维很像园林造景,该密处密不透风,该疏处可跑马车。

(技法解析三:墨色的层次玩法)

用墨在薛绍彭手里成了调节节奏的工具。开头蘸饱墨写前几个字,墨色黝黑发亮;写到墨快干时也不急着蘸墨,反而利用飞白效果制造沧桑感。你注意帖中由湿到干的过渡段,线条会从湿润饱满渐变到干涩苍劲,这个过程就像交响乐从强拍到弱拍的转换。更聪明的是,他在连贯书写中偶尔停顿,让某些字突然变成淡墨,这种刻意制造的“断墨”反而成了章法中的休止符。

(临习建议:怎么学才不走样)

很多人临《危涂帖》容易陷入两个误区:要么写得过于拘谨失去洒脱,要么过分追求飞白变成干柴体。建议先用中性笔练习单字结构,抓住他那种“斜而不倒”的平衡感。等手感熟了再换毛笔,重点模仿他转换方向时的调锋动作——笔杆其实在悄悄转动,所以转折处既圆润又有骨力。墨色控制可以分三步练:先练匀速行笔的均匀墨色,再练由慢到快的渐变墨色,最后尝试故意断墨再衔接的技巧。

(当代启示)

现在人写行草容易陷入两个极端:要么太规矩像印刷体,要么太狂野变成鬼画符。看看《危涂帖》,薛绍彭在法度与性情之间找到了完美平衡点。他告诉我们好的行草书不是要张牙舞爪,而是要在细微处见真章。那些看似随意的牵丝连带,其实都是经过精密计算的舞蹈动作。下次临帖时不妨多注意他如何处理相邻字形的姿态呼应,你会发现这比单独练某个高难度笔画更重要。

(创作思考)

如果把《危涂帖》的技法用到日常创作中,首先要改变的是运笔习惯。很多人写字是用手指硬推,薛绍彭是用腰力带动手臂,所以线条有弹性。试着站立悬肘写三寸见方的字,强迫自己用身体记忆这种发力方式。章法上可以学他“群组化”排列,三五个字形成一个小方块,块与块之间留出透气口。记住最关键的一点:好的行草书不是每个字都在抢戏,而是有的字当主角,有的甘当配角。