2025 年在株洲举办的第四届北斗规模应用国际峰会上(以下简称株洲北斗峰会),华为再一次站在了聚光灯下,正式发布了“北斗卫星语音消息技术”,并宣布华为 WATCH Ultimate 2 将成为全球首款支持北斗卫星语音消息的智能手表,这意味着卫星通信的想象力彻底被拉开了。

过去两年,华为一直是推动北斗卫星通信技术进入大众消费终端的关键玩家。2022 年,华为率先在手机和旗舰智能手表中接入北斗卫星技术,实现了终端在无地面网络覆盖情况下的紧急通信能力,2023年11月,华为WATCH Ultimate初代产品实现了双向北斗卫星文本消息,用户可通过APP端向其他移动终端发送北斗卫星消息。而 华为WATCH Ultimate 2 作为首款实现北斗卫星语音消息的大众终端产品,进一步革新了北斗卫星通信技术的用户体验,意味着北斗卫星通信第一次具备了普及条件,从“能不能用”转向“好不好用”。

要理解这一点,就需要看到背后的工程难度。相比文字,语音的数据量大得多,对传输链路和终端天线的要求也更高。如果没有在算法和硬件层面同步突破,语音卫星通信就只能停留在实验室里。华为在这次产品中,联合产业伙伴优化了语音编解码、传输协议和天线性能,把原本高耗时的操作压缩到数秒内完成。这样的能力并不是一蹴而就,而是长期工程化思路的积累。华为的惯常做法是注重落地和可靠,这次也不例外。

从应用层面看,语音消息让北斗卫星通信的意义被进一步放大。紧急救援是最直观的场景,在灾害或极端环境下,语音能比文字传递更多信息,甚至通过语气、背景音判断出对方的状态。更有意思的是情感价值。试想一个户外探险者,在雪山或戈壁没有信号的地方,通过手表发出一句我安全,这份声音穿越卫星抵达亲人耳边,比任何文字都更具安抚力。北斗卫星通信的意义,从来不止是生存工具,也承载着情感联结。华为这次的突破,让这种价值第一次以大众消费品的形式落地。

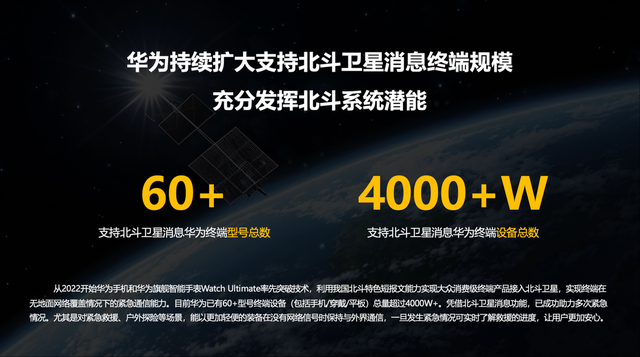

在我看来,这也是华为对行业格局的再一次重塑。友商们也在宣传北斗卫星通信,但大多还停留在文字阶段,甚至局限在高端机型的小范围试水。华为的节奏则完全不同,从 2022 年开始就持续下探,迄今已有超过四千万台设备支持北斗消息。更重要的是,它把技术的门槛不断拉高。用户一旦体验过语音消息,就很难再接受回到文字输入的落差,这种体验代差会成为华为的竞争护城河。对整个行业来说,这已经不是领先一步的问题,而是直接重设了游戏规则。

再结合消费电子的市场逻辑来看,北斗卫星通信的下半场已经清晰。上半场的核心是能不能用,而下半场的关键是用得多不多。当功能只是备用,它的存在感是边缘的;但当功能足够易用,就会逐渐融入日常。正如当年的指纹识别和健康监测,最初都被认为是锦上添花,后来却变成了所有人习惯依赖的标配。北斗卫星语音通信这一功能有可能走上同样的轨迹,从小众到大众,从应急到日常。

这背后还有一个产业层面的深意。北斗卫星系统作为国家战略基础设施,本身就需要更多民用场景来体现价值。华为通过大众消费终端的规模化接入,把北斗从隐形存在变成了可感知体验。当几千万台设备同时在使用,北斗的应用价值会不断放大,整个上下游产业链也会因此加速成熟。这是一种双向推动:华为获得差异化竞争力,北斗获得民用扩展的窗口,两者形成良性循环。

当然,行业不会因此停下脚步。北斗卫星通信依然处在早期阶段,语音消息只是第一步,未来还有图像甚至视频传输的可能。但这并不意味着现在的突破就可以被轻描淡写。恰恰相反,语音的落地是让北斗卫星通信走向普及的关键节点,没有这一环节的积累,就很难谈后续更复杂的应用。

回到产品本身,华为 WATCH Ultimate 2 的意义不止是全球首款支持北斗卫星语音消息的智能手表,更延续了系列在健康、运动、续航等方面的稳定体验,同时通过卫星语音通信树立了差异化优势。智能穿戴市场一直缺乏真正的破局点,华为这次提供了一个可能的答案:当手表不仅是健康助手或运动伙伴,而是关键时刻的安全守护者,它的价值就被重新定义了。

总结来看,株洲北斗峰会上的这次技术亮相,是北斗卫星通信在大众消费市场的真正起点。从文字到语音,背后是技术链路的全盘升级,也是体验逻辑的质变。它让北斗卫星通信走进更多人的日常,成为安全和情感的双重支撑。对行业来说,这既是一次门槛的提升,也是一次格局的重排。未来竞争的焦点,不再是有没有,而是谁能把它做得更普及、更人性化。

科技的价值,从来不只是突破极限,更是守护生活。华为 WATCH Ultimate 2 所代表的,不是一块手表的进化,而是北斗卫星通信大众化的开始。从今天起,声音比文字更有力量,而这一步,注定会被写进行业的下一段历史。