1962年的中印边境自卫反击战,是中国近代史上一次短暂却影响深远的军事行动。让人印象深刻的是,在第一阶段战斗结束后,中国主动提出停火和谈,印度却误判形势拒绝和平,最终导致第二阶段更惨重的失败。

这场战争不仅展现了中国的军事能力,更体现了政治智慧与战略克制。

中印边境争端的根源在于英国殖民时期埋下的“麦克马洪线”。印度独立后,不仅继承了这条非法边界线,还推行“前进政策”,持续向争议地区推进哨所,甚至越过实际控制线建立据点。

至1962年,印军已在中国主张的领土上建立了40多个军事据点,多次引发交火。中国多次呼吁谈判,均遭印度拒绝。时任印度总理尼赫鲁甚至公开表示:“要将中国人清除出去”。

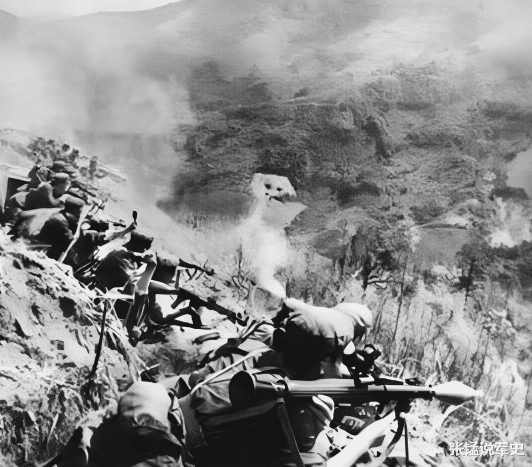

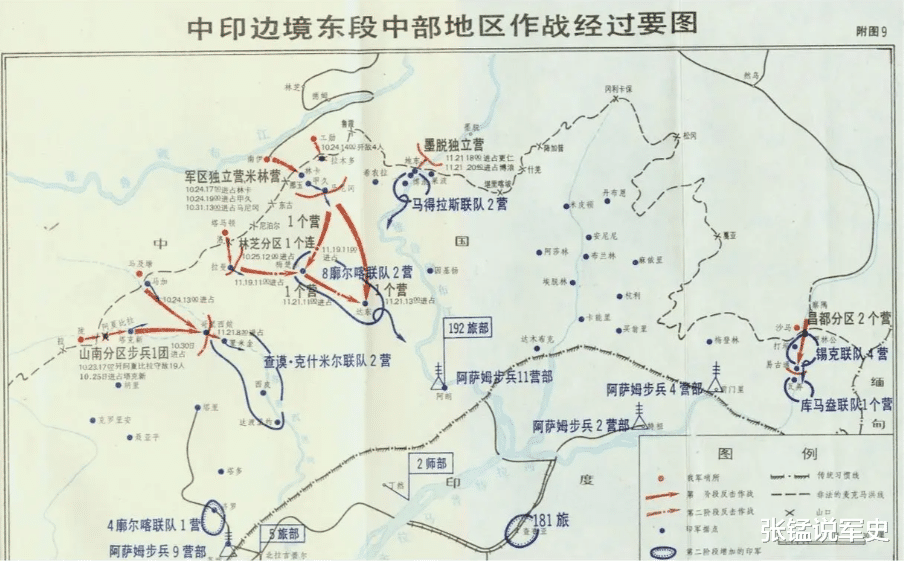

1962年10月20日,中国军队发起自卫反击。在西段的阿克赛钦和东段的藏南地区,解放军采取迂回包抄、分割围歼的战术,迅速击溃印军。

仅用一周时间,中国军队就清除了印军设立的大量据点,收复部分争议领土,并俘虏包括第7旅旅长达尔维准将在内的大批印军士兵。

10月24日,就在军事上取得绝对优势之际,中国发表声明,提出三点和平建议:

双方尊重实际控制线

各自后撤20公里

两国总理再次会谈

世界各国都惊讶于中国的克制。然而,印度的反应更令人吃惊。

印度拒绝了中国的和平提议。尼赫鲁认为中国的停火是“软弱的表现”,坚信中国后勤不足、不敢长期作战。

印度方面采取了更激进的措施:宣布全国进入紧急状态;大规模向美国、英国等寻求军事援助;向前线增调精锐部队;公开宣称要与中国“战斗到底”。

印军总参谋长甚至自信地表示:“我们已经准备好了,不会再犯之前的错误。”殊不知,这为第二次惨败埋下了伏笔。

面对印度的顽固态度,中国军队于11月16日发起第二阶段反击。这次作战规模更大,进展更迅猛。

在东线,解放军多路并进,一路向南快速推进。11月18日,著名的“瓦弄大捷”中,中国军队彻底击溃印军第11旅。在西线,中国军队清除了印军在班公洛地区的所有据点。

战局完全一边倒:

中国军队前锋一度推进至距印度平原仅几十公里的地方;

印军多个旅被重创,伤亡和被俘人数达数千人;

印度东北部重镇提斯浦尔岌岌可危,当地民众纷纷逃离。

就在印度全国陷入恐慌,准备首都保卫战时,中国于11月21日突然宣布:

自次日零时起,中国边防部队全线停火;

自12月1日起,中国军队将从1959年实际控制线后撤20公里;

归还缴获的所有武器装备和物资。

这一决定让世界再次震惊。中国不仅实现了自卫反击的目标,更展现了和平诚意,赢得了道义上的主动。

回顾这段历史,可以看出几个关键点:

中国追求的是和平解决争端,而非领土扩张;

军事行动是为政治目标服务的,而非为战而战;

印度的误判导致双重损失:军事上的失败和国际形象上的失分。

这场战争已经过去六十多年,但其启示依然深刻:战略上的克制往往比军事上的胜利更需要智慧和勇气。中国在取得完全军事优势的情况下主动后撤,展现了负责任大国的担当,这一决策至今仍被国际战略研究者所称道。