“天呐!传国玉玺根本不存在?!”这个颠覆认知的观点最近在历史论坛炸开锅。

根据现代工艺学分析,和氏璧作为扁平状玉璧,根本不够雕成立体玉玺!战国玉璧通常厚度不超过1厘米,而传国玉玺需要5厘米以上的立方体。

考古专家测算过,要雕出方圆四寸的玉玺,至少需要拳头大的玉料——这和史记中“壁薄如纸”的和氏璧完全对不上号。

公元前219年洞庭湖抛玺事件疑点重重:当时随行的李斯在《谏逐客书》中从未提及此事,且秦朝典制规定,天子六玺(皇帝办公用印)与传国玺是分开保管的.

更可疑的是,八年后华阴县献玺时,偏偏选在秦始皇东巡病逝前几个月?现代学者推测这很可能是秦始皇自编自导的“天命营销事件”——先扔个仿品到湖里,再找人演戏送还,完美塑造“真龙天子”人设。

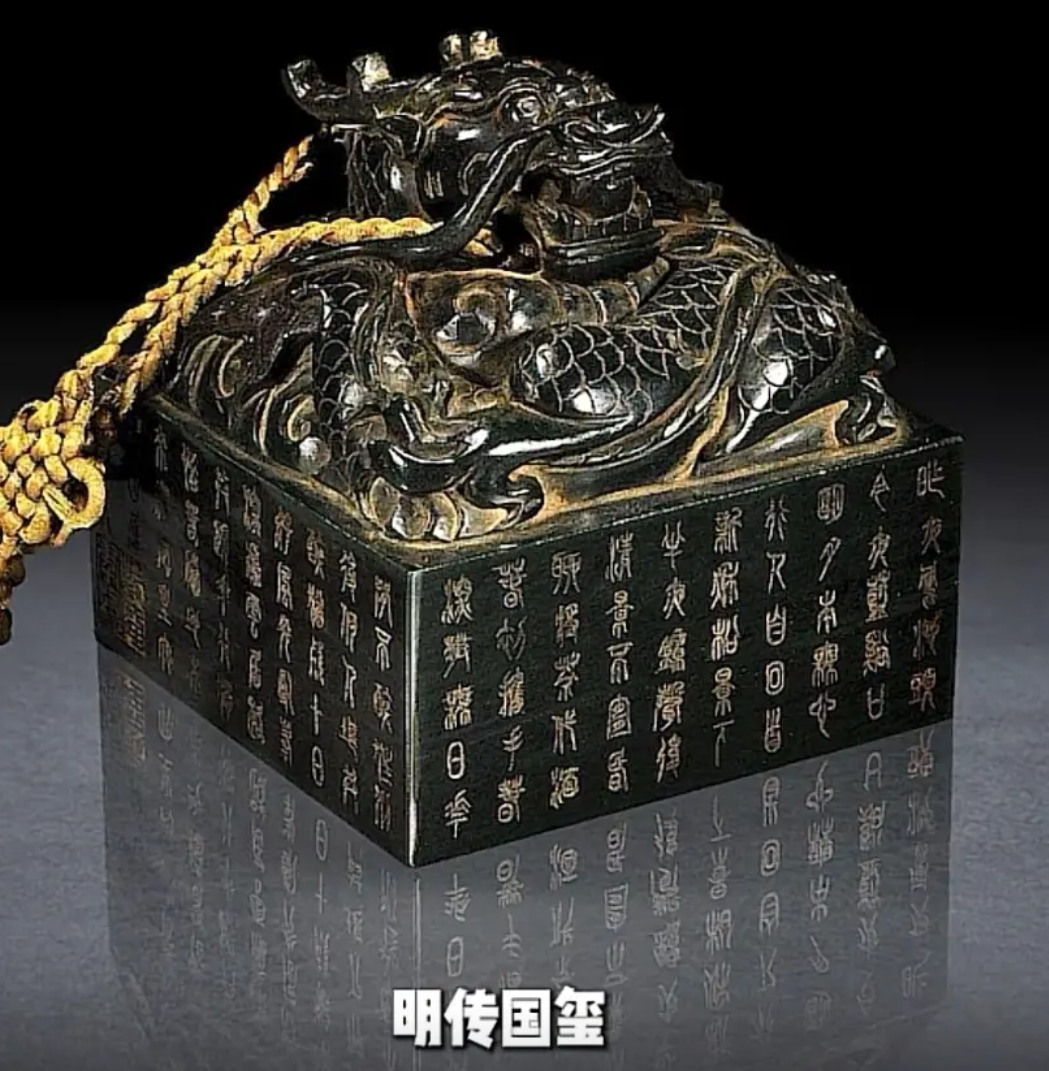

从汉到唐,传国玉玺竟然神秘地“自动修复”了!王莽镶金缺口在唐代记载中消失不见,魏晋时期的玉玺尺寸居然比汉代记载大了一圈。

更离谱的是,后赵石勒在玉玺侧边加刻“天命石氏”字样,到北魏时期这些字又神秘消失了。

根据史料交叉对比,历史上可能流传着三个“正版”传国玉玺:

秦初版:最早用蓝田玉雕刻的原始版本(可能随秦始皇葬入陵墓)

汉晋版:汉代重刻的替代品(王莽镶金版)

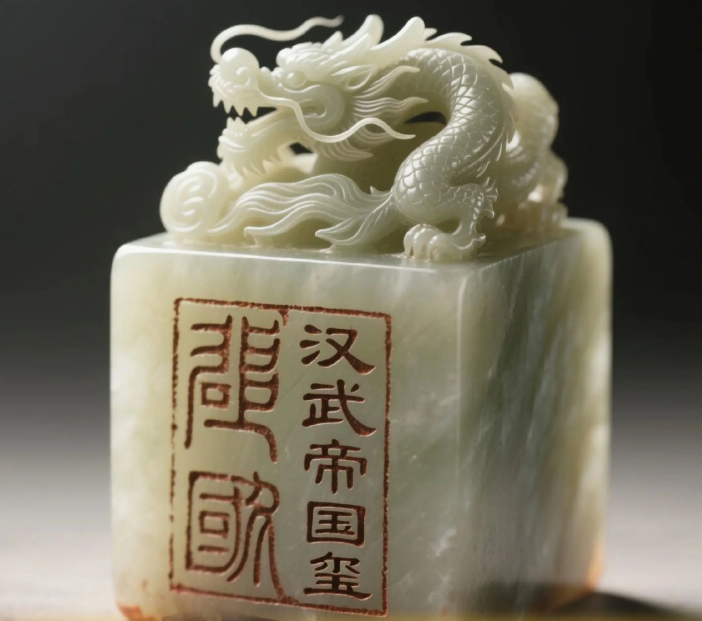

隋唐版:北魏时期用于阗玉重新雕刻的超级复刻版

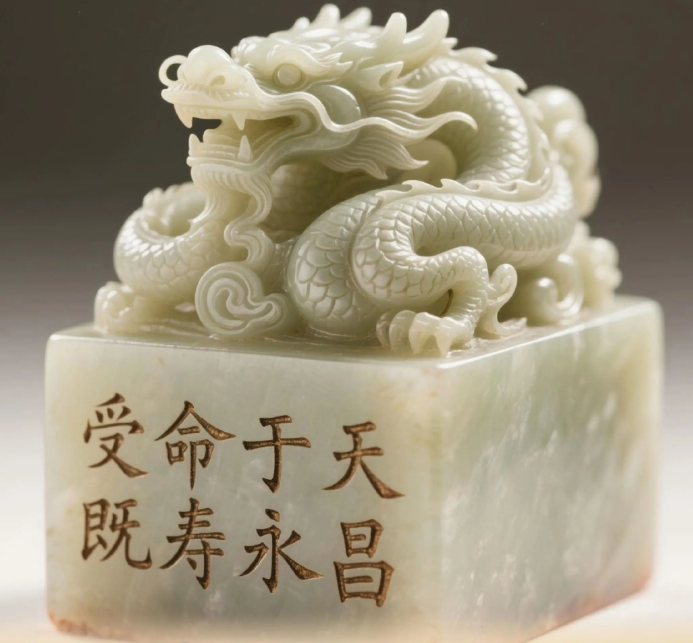

清宫档案显示,紫禁城曾收藏过39枚“传国玉玺”,乾隆皇帝亲自鉴定后全部认定为赝品。最搞笑的是其中一枚刻着“受命于天既寿永昌”的玉玺,印文竟然是楷书——秦始皇时期根本还没出现楷体字!

中科院地质专家指出,即使是最坚硬的昆仑玉,在常温环境下经历2000年也会出现明显风化蚀痕。而史料记载中从秦到唐的传国玉玺却始终“温润如新”,这完全不符合材料科学规律。

除非……历代皇帝捧着的根本是定期更新的“高仿复刻版”!

后唐末帝李从珂携玉玺自焚的记载可能暗藏真相:玄武楼大火温度可达1000℃以上,而玉石熔点在1600-1800℃之间。

这意味着传国玉玺极可能在这场大火中碎裂碳化,最终变成一堆白色粉末——难怪宋代以后再也找不到完整传承记录。

当我们拨开历史迷雾,会发现传国玉玺早已超越实体物件,成为贯穿中国皇权史的超级IP。历代帝王争夺的与其说是块玉石,不如说是“受命于天”的心理认证。就像现代人追求奢侈品logo,古代皇帝也需要个“权威认证”来加持统治。

或许这就是历史的黑色幽默:最被渴望拥有的东西,往往是最虚无的存在。真正的传国玉玺可能从未流传后世,但“受命于天”的思想烙印却穿越千年,至今仍在影响着我们的文化基因。

【免责声明】文章案例过程、图片都来源于网络,无低俗等不良引导。如涉及案件版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将删除内容!特别说明,本文不存在捏造事实。

评论列表