一场始于图书馆的 “罗生门”:双方说法至今对立

时间拉回今年 3 月,武汉大学图书馆三楼自习区,一场偶然冲突打破平静。据杨某媛此前在社交平台描述,当时肖某瑫从身后经过时,右手 “故意触碰” 其腰部及臀部,她当即质问却遭否认。而肖某瑫在后续校方调查中辩称,自己因特应性皮炎发作,当天穿的卫衣材质摩擦皮肤发痒,是 “无意识隔着衣服抓痒”,绝非故意。

这场各执一词的纠纷,很快从校园发酵到全网。网易网友早期投票显示,超 6 成受访者表示 “倾向相信受害者”,但也有近 3 成网友提出 “没实证前别下定论”。随着校方先对肖某瑫作出记过处分,争议进一步升级 —— 支持肖某瑫的网友质疑 “校方未查透就处罚”,而挺杨某媛的声音则认为 “处分是对性骚扰的必要警示”。

直到 7 月 25 日一审判决出炉,武汉某基层法院以 “证据无法形成完整链条” 驳杨某媛全部诉求,理由包括:监控仅拍到双方肢体短暂接触,无法分辨 “故意与否”;现场 3 名证人中,2 人表示 “没看清具体动作”,1 人仅证实 “有争执发生”;杨某媛提交的聊天记录里,肖某瑫始终否认故意,无承认骚扰的直接表述。

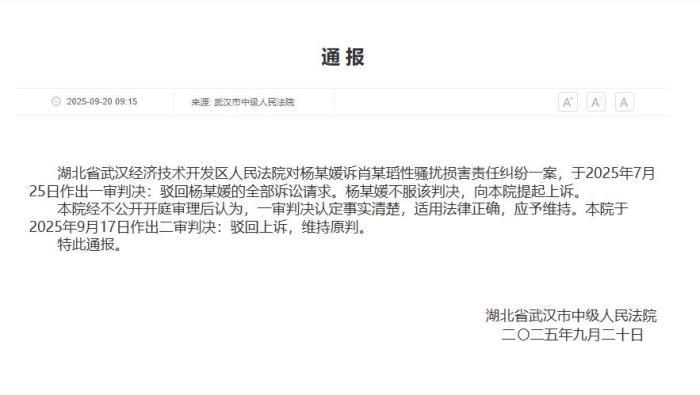

不服判决的杨某媛提起上诉,认为一审 “忽视了动作轨迹的异常性”。但经过近两个月审理,武汉中院在终审判决中明确:现有证据 “不足以排除合理怀疑”,肖某瑫的 “抓痒辩解” 具有可信度,且无证据证明其存在 “主观故意”,故维持一审结论。

终审判决背后:法官为何强调 “证据链完整性”?

“不是不重视性骚扰受害者,而是法律判案必须讲‘铁证’。” 针对网友 “法院是不是在‘和稀泥’” 的质疑,多位法律从业者向网易新闻分析,此案判决核心仍围绕《民法典》第 1010 条展开 —— 认定性骚扰需同时满足 “主观故意、客观不当行为、造成损害” 三个要件,缺一不可。

“很多网友觉得‘受害者敢站出来就该信’,但司法程序里,‘怀疑’不能当证据。” 北京市炜衡(武汉)律师事务所律师张敏解释,类似案件中,最关键的往往是 “主观故意” 的证明。此案中,肖某瑫有医院开具的特应性皮炎病史记录,且事发时无言语挑衅、无后续纠缠,这些细节让 “故意骚扰” 的指控缺乏支撑。

网易新闻梳理近年类似案例发现,性骚扰案件胜诉率确实偏低。据中国裁判文书网数据,2023-2024 年公开的性骚扰损害责任纠纷中,近 7 成原告因 “证据不足” 败诉。“比如去年成都一起地铁性骚扰案,原告虽有监控,但画面模糊无法确认动作性质,最终也败诉了。” 张敏补充道。

校方 “反转” 处分引争议,网友吵翻举证责任

二审判决公布当天,武汉大学同步发布通报:撤销此前对肖某瑫的记过处分,对学院分管学生工作的副院长予以诫勉,暂停涉事辅导员招生资格两年。这一 “反转” 在网易评论区引发新一波讨论。

“校方当初没查清楚就处分,现在又撤销,太不负责了!” 网友 “南方小番茄” 的留言获超 3 千赞。也有网友认为 “校方知错就改,总比硬扛好”。更有细心网友发现,通报特别澄清 “肖某瑫未被退学、家人未受牵连”,直指此前网络流传的 “肖某瑫被迫休学”“父母奔波求情” 等传言不实。

“舆论很容易先入为主,但司法不能被情绪带偏。” 长期关注性别议题的学者李然向网易新闻表示,此案最大的启示是 “维权要讲方法”。她特别整理了一份 “性骚扰维权证据保存指南”,在网易新闻客户端被广泛转发:

第一时间固定证据:用手机拍摄现场视频、录音(注意告知对方正在录音),截图保存聊天记录;

寻找证人:留下在场者联系方式,必要时请其出具书面证言;

及时就医:若有身体接触,尽快去医院做检查,保留诊断记录;

申请证据保全:若证据可能灭失(如监控录像有保存期限),可委托律师向法院申请保全。

如今,案件虽已落幕,但网易新闻话题下的讨论仍在继续。有人关心杨某媛后续是否会申请再审,也有人聚焦肖某瑫能否恢复正常校园生活。而更多网友在思考:当 “保护受害者” 与 “防止冤假错案” 相遇,我们该如何找到那个平衡点?