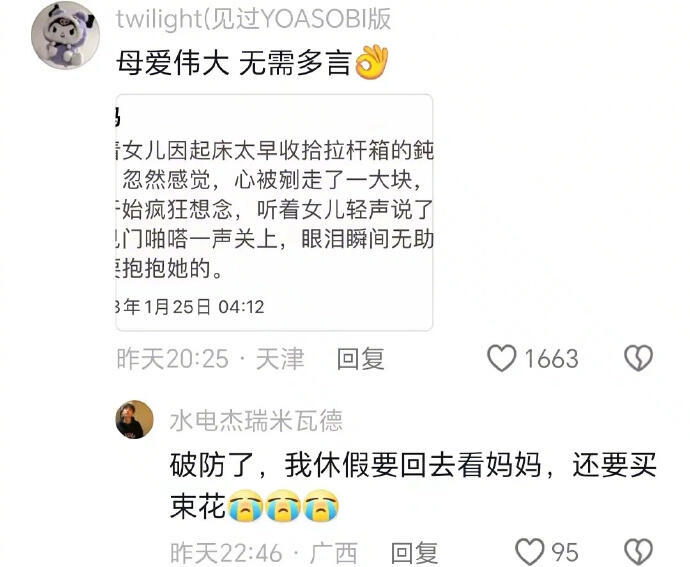

当爸妈的,哪个不是把孩子捧在手心里?可有时候啊,娃那些让人头疼的“坏毛病”,哭闹、打人、胆小…真不是他故意跟你作对!

那是娃在用他唯一会的方式,向你发出“求救信号”呢!咱要是读不懂,还一味地骂他、逼他,那可真会在他小小的心田里,种下恐惧的种子,影响他一辈子。

快来对照看看,这些求救信号,你接收到了几个?

信号一:突然变得“黏人精”,一秒都不能离开你

你是不是也经历过?上个厕所,娃都在门外哭得撕心裂肺,好像你要抛弃他似的。做顿饭,大腿上总挂着个“小挂件”。

这时候,你可千万别嫌烦,更不能一把推开他,骂他“没出息”!孩子为啥会这样?那是因为他感觉不到安全了!他的小内心在害怕:“妈妈会不会不见了?我是不是一个人了?”

该咋办? 多抱抱他,明确告诉他:“妈妈只是去厕所,马上就回来。”“妈妈永远爱你,不会不要你。”给足安全感,他安心了,自然就敢自己去探索世界了。

信号二:一有动静就“吓一跳”,胆子特别小

有的孩子,关门声大点能吓哭,见到生人就往你身后躲。很多家长会觉得:“这娃胆子太小了,得练练!”于是故意逼他去打招呼,或者嘲笑他“这有什么好怕的”。

快住手!胆小不是孩子的错,恰恰说明他的感觉系统特别敏感,或者曾经被某个大声响、某个陌生面孔惊吓过。他小小的神经还处理不了这么强烈的刺激,他的害怕是真实的!

该咋办? 做他的“避风港”。提前告诉他:“等下门会响哦,声音有点大。”见到陌生人,替他解围:“宝宝还没准备好,我们下次再打招呼好不好?”让他知道,爸爸妈妈理解他,会保护他,他才会慢慢勇敢起来。

信号三:一不顺心就“打人、咬人”

这是最让家长头疼的,觉得娃有“暴力倾向”。其实,真相是——他心里的情绪满了,要爆炸了,但他那张小嘴又说不出来,只好用身体行动来表达愤怒、委屈和无力感。

你如果以暴制暴,打回去、吼回去,就等于告诉他:“有情绪就要打人!”你把他唯一会的发泄通道也给堵死了。

该咋办? 先冷静地抱住他,制止他的动作。然后,帮他说出心里的感受:“你是不是很生气,因为那个玩具拿不到?”“你很难过,对不对?”等他平静下来,再教他正确的方法:“你可以大声说‘我生气了!’,可以跺跺小脚,但不能打人,妈妈会疼。”

信号四:频繁出现“小动作”——揪头发、啃指甲、咬嘴唇

你以为这只是坏习惯?不,这是孩子焦虑和压力大的典型表现!当孩子感到不安、紧张,又无处排解时,他就会通过这些重复的动作来安慰自己,让自己感觉好受一点。

该咋办? 别急着纠正“别咬了!难看死了!”你要找到他压力的源头——是父母总吵架?是幼儿园有压力?还是被逼得太紧了?从根源上缓解他的焦虑,同时多给他一些安抚,比如多进行安静的亲子阅读,多些拥抱,这些小动作自然就会减少。

养孩子啊,就像解密码。咱得用心去破译他那些“行为密码”,听懂他无声的“求救”。孩子的每一个“问题行为”背后,都藏着一份渴望被看见、被理解的需求。

咱做孩子的“解码器”,别当他的“差评师”。用耐心和爱去回应他的求救,才能给他一个真正安心、快乐的童年,让他内心充满力量地长大。

(图源网络,侵权联系删除)

![158就别学老二吹比例了好吗[汗]](http://image.uczzd.cn/13041893243470934324.jpg?id=0)