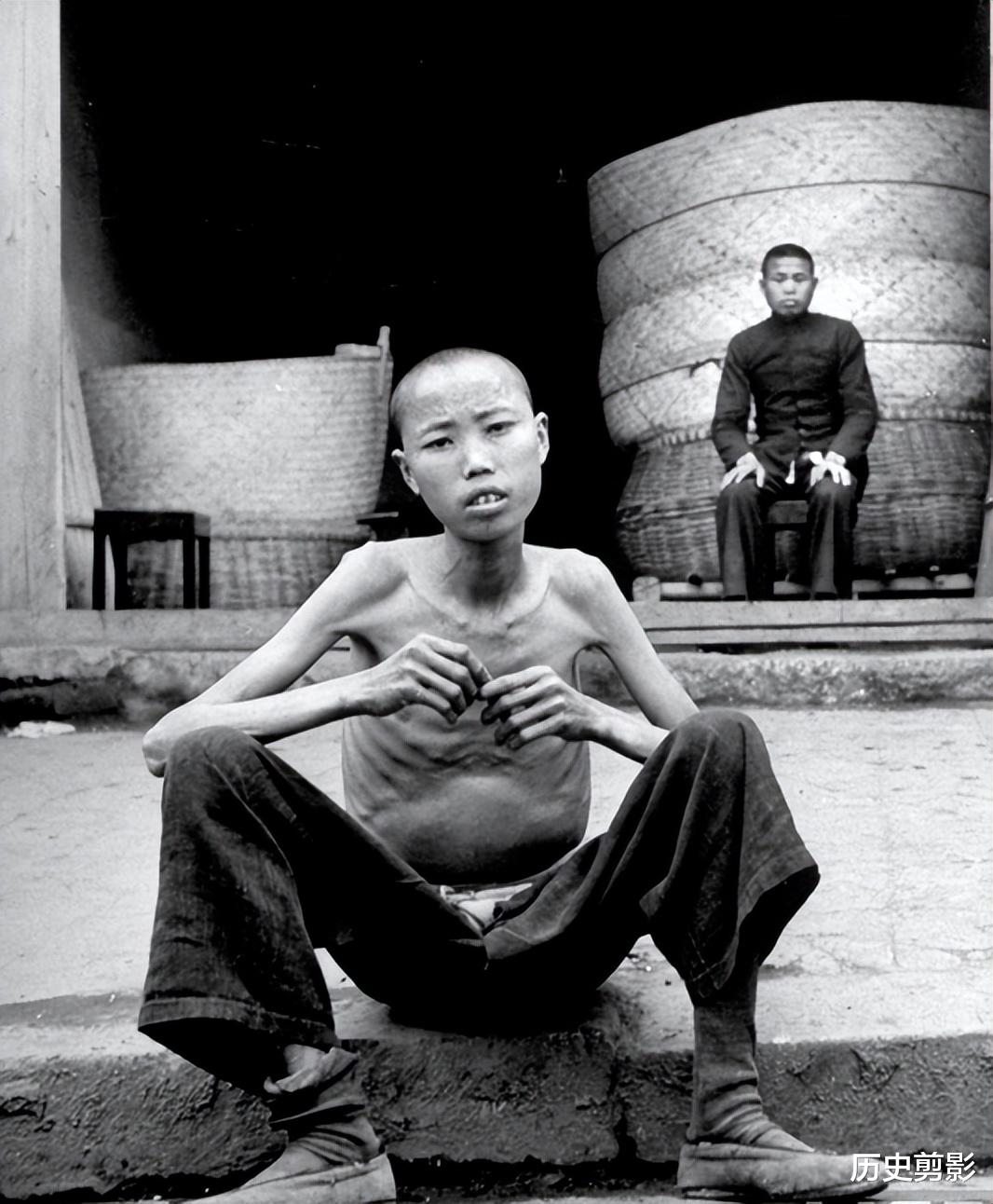

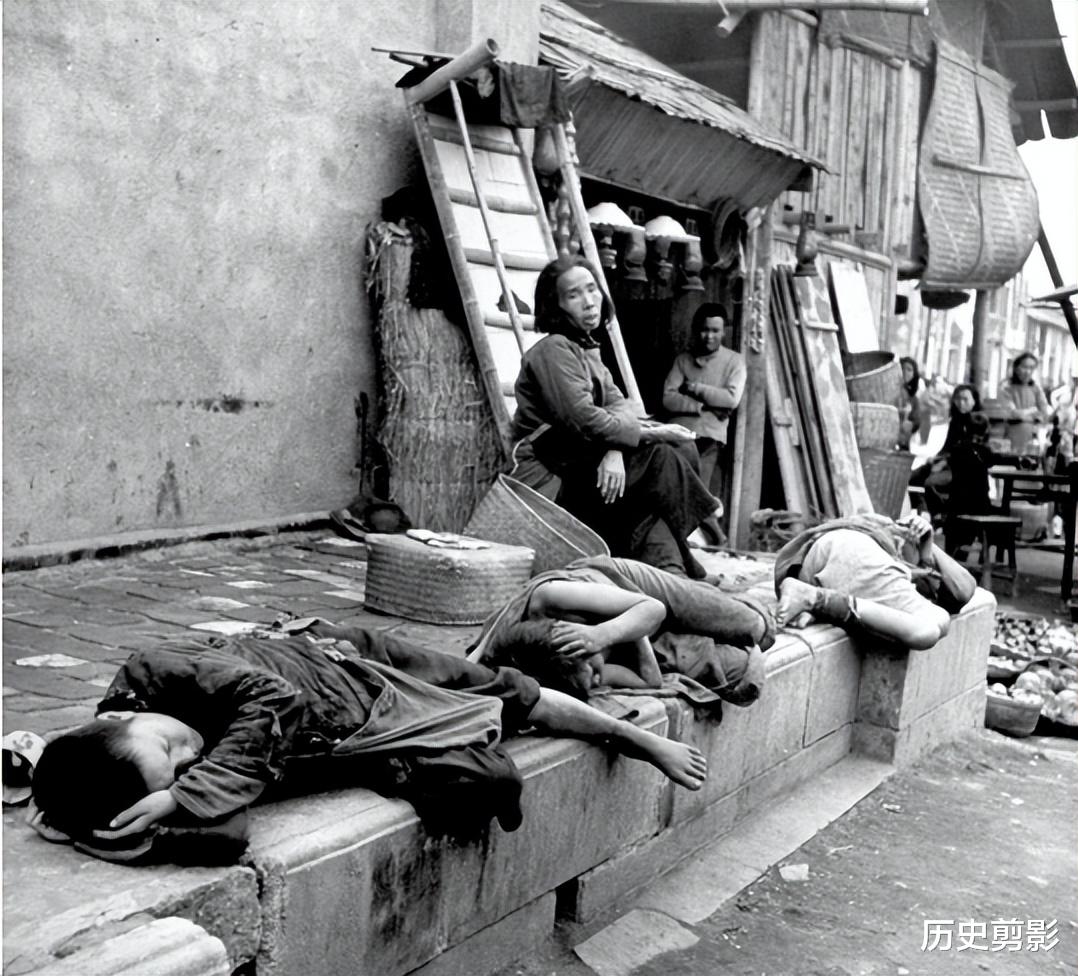

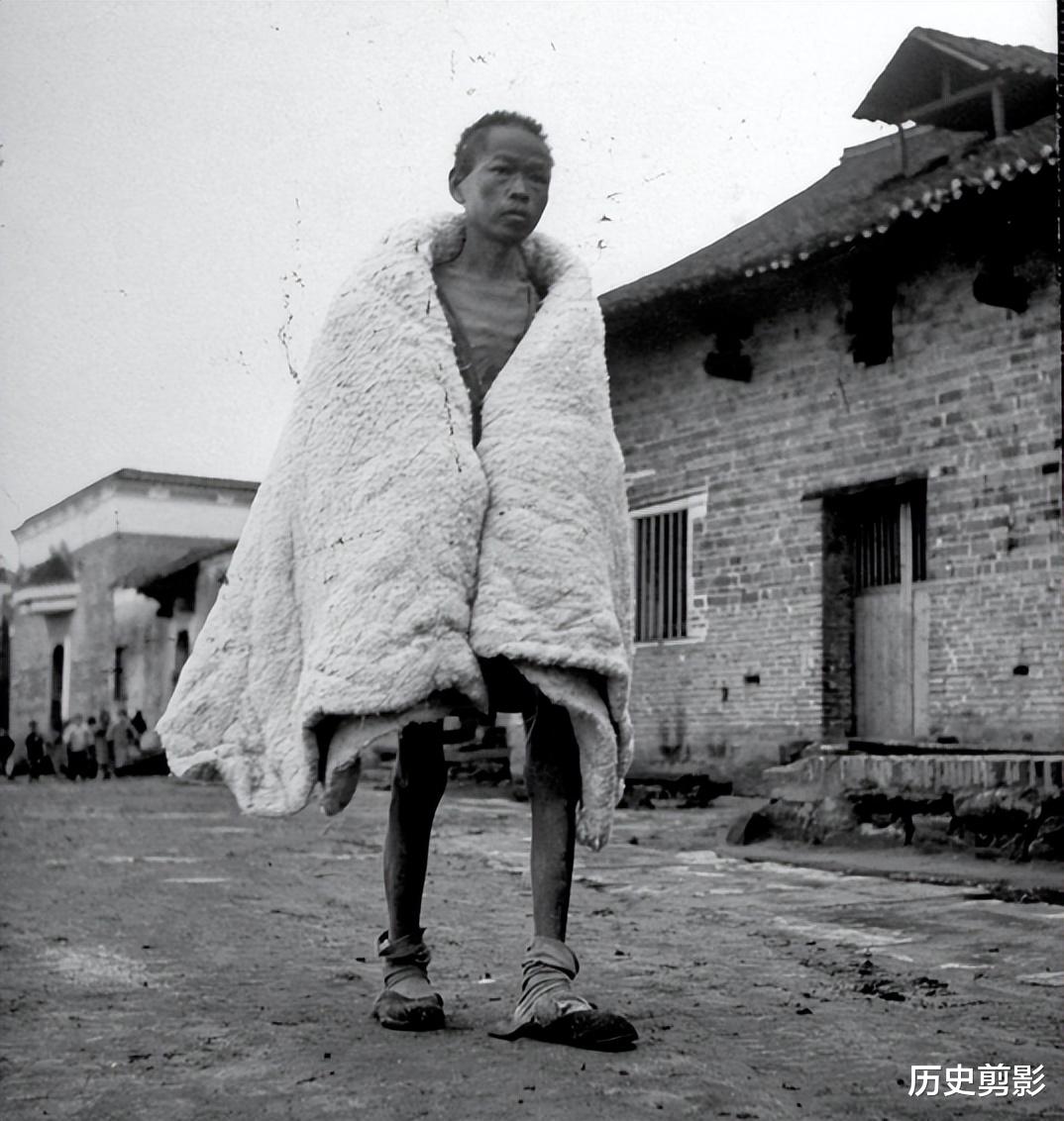

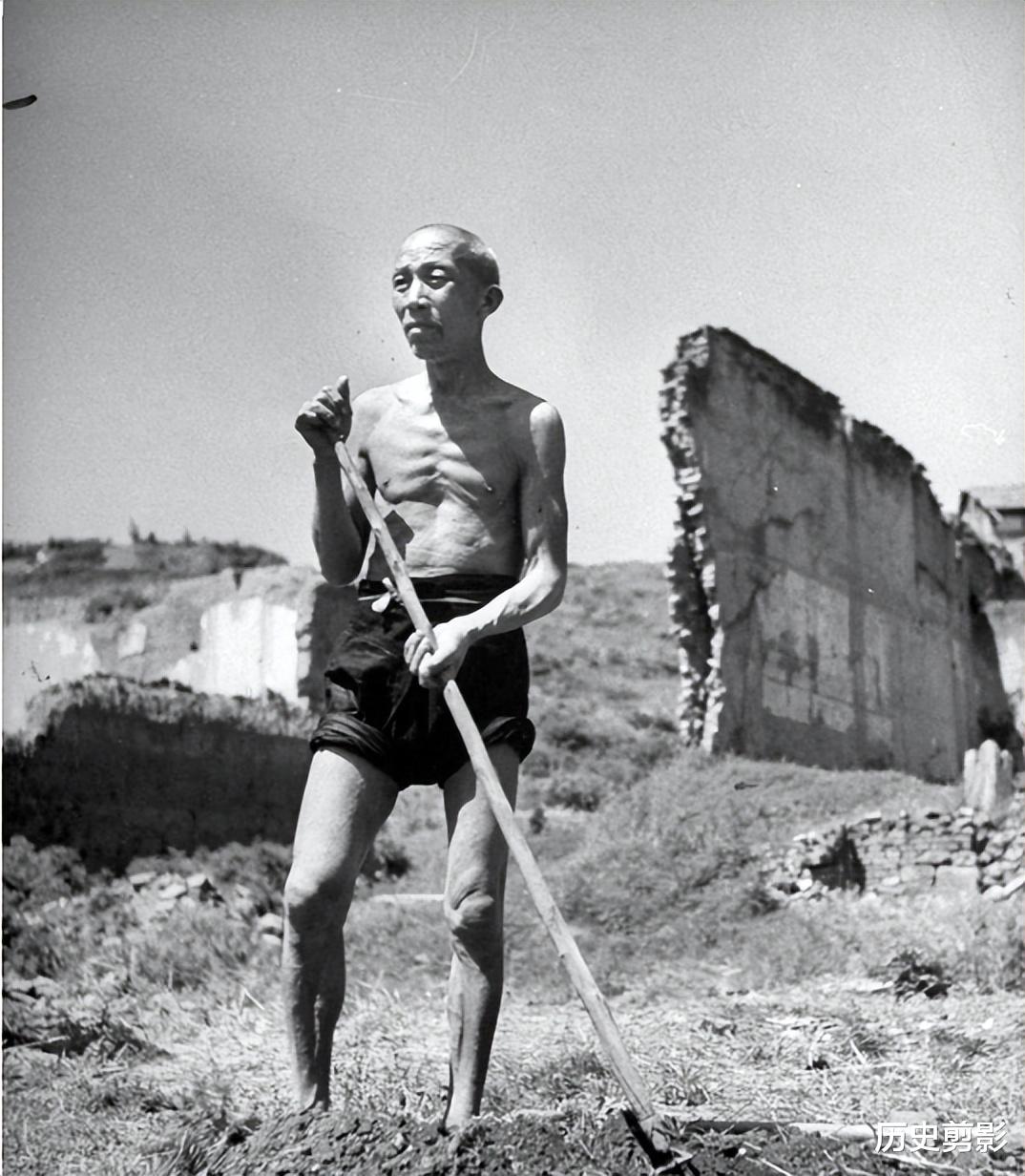

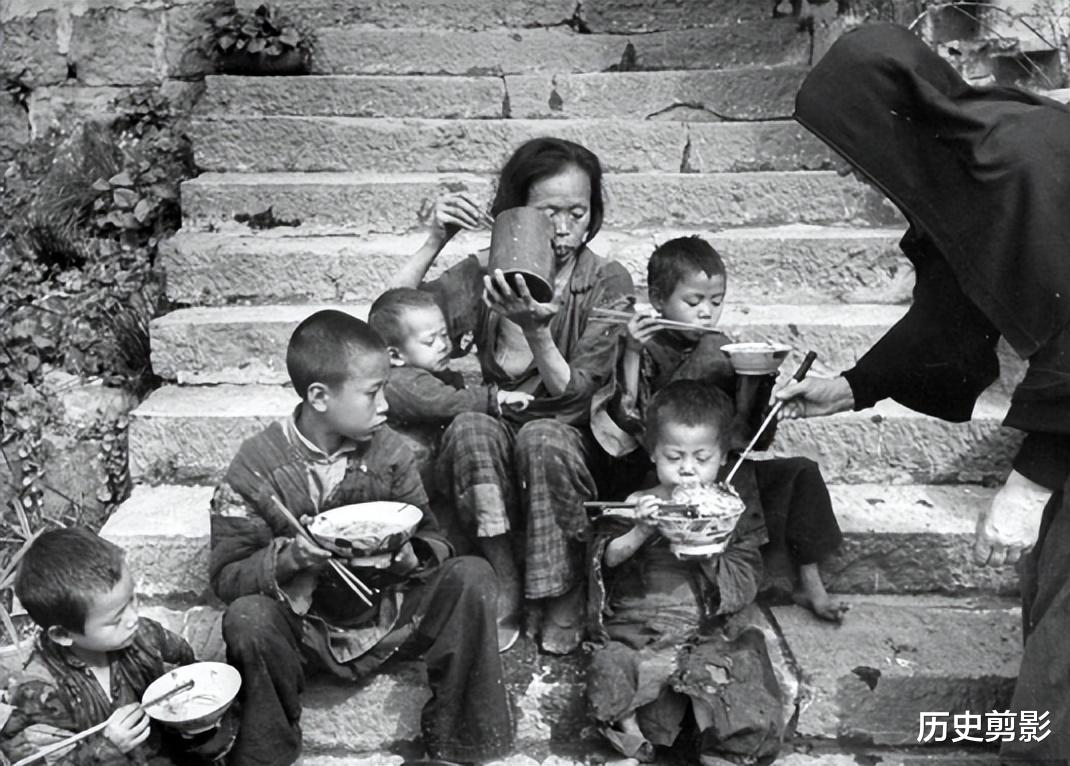

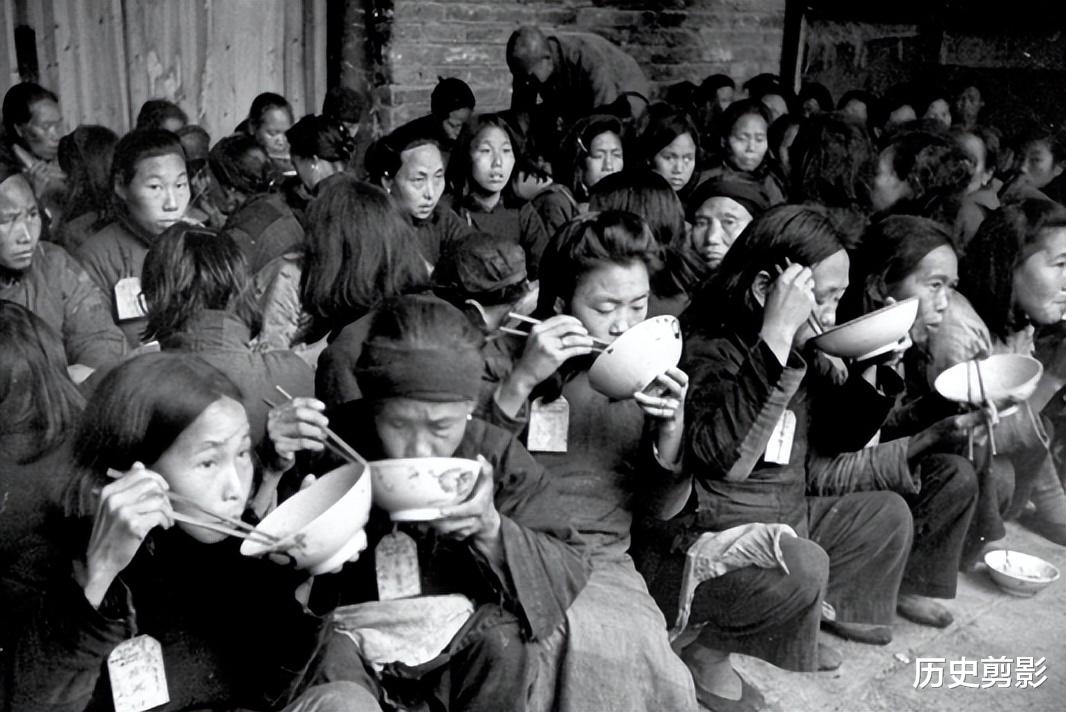

1946 年的湖南大饥荒,是天灾与人为因素交织下的一场浩劫。这一年,湖南遭遇了罕见的持续干旱,自开春起便滴雨未沾,毒辣的日头将原本肥沃的稻田晒得龟裂如网,河床裸露,鱼虾绝迹,连历来水源充沛的洞庭湖周边都出现了大片干涸的湖床。曾经 “湖广熟,天下足” 的鱼米之乡,一夜之间成了赤地千里的绝境,早稻绝收,晚稻无法下种,农户们一年的指望在烈日下化为泡影。

而更致命的是,抗日战争的余波尚未平息,战后秩序重建迟缓,政府对粮食的管控与调配混乱不堪。大量粮田在战乱中被损毁,农具、耕牛缺失严重,农民根本无力恢复生产。同时,官僚与奸商相互勾结,趁机囤积居奇,将本就稀缺的粮食价格哄抬至天量,一石米的价格甚至能抵得上农户半年的收入,普通百姓即便倾家荡产也难以换得半升米。

此外,战争留下的创伤尚未愈合,许多家庭失去了青壮年劳动力,老弱妇孺在饥荒面前毫无抵抗之力。官府的赈灾粮款层层克扣,真正能抵达灾民手中的寥寥无几,甚至出现了 “赈灾粮变投机粮” 的荒诞景象。天灾叠加人祸,让湖南的饥荒从局部灾情迅速蔓延成全省性的灾难,最终演变成饿殍遍野、民不聊生的惨状。