在中国当代版画的宏大谱系中,宿青松先生以其扎根工业题材、兼具钢铁力量与人文温度的独特风格,占据了一席不可替代的位置。他的艺术生涯,如同一部以刻刀和木板写就的视觉史诗,不仅记录了中国工业化进程的铿锵足迹,更在其中镌刻了一代人的情感、记忆与精神追求。解析他的作品,便是解读一个时代的精神密码。

风雪夜(木刻) 80×60cm

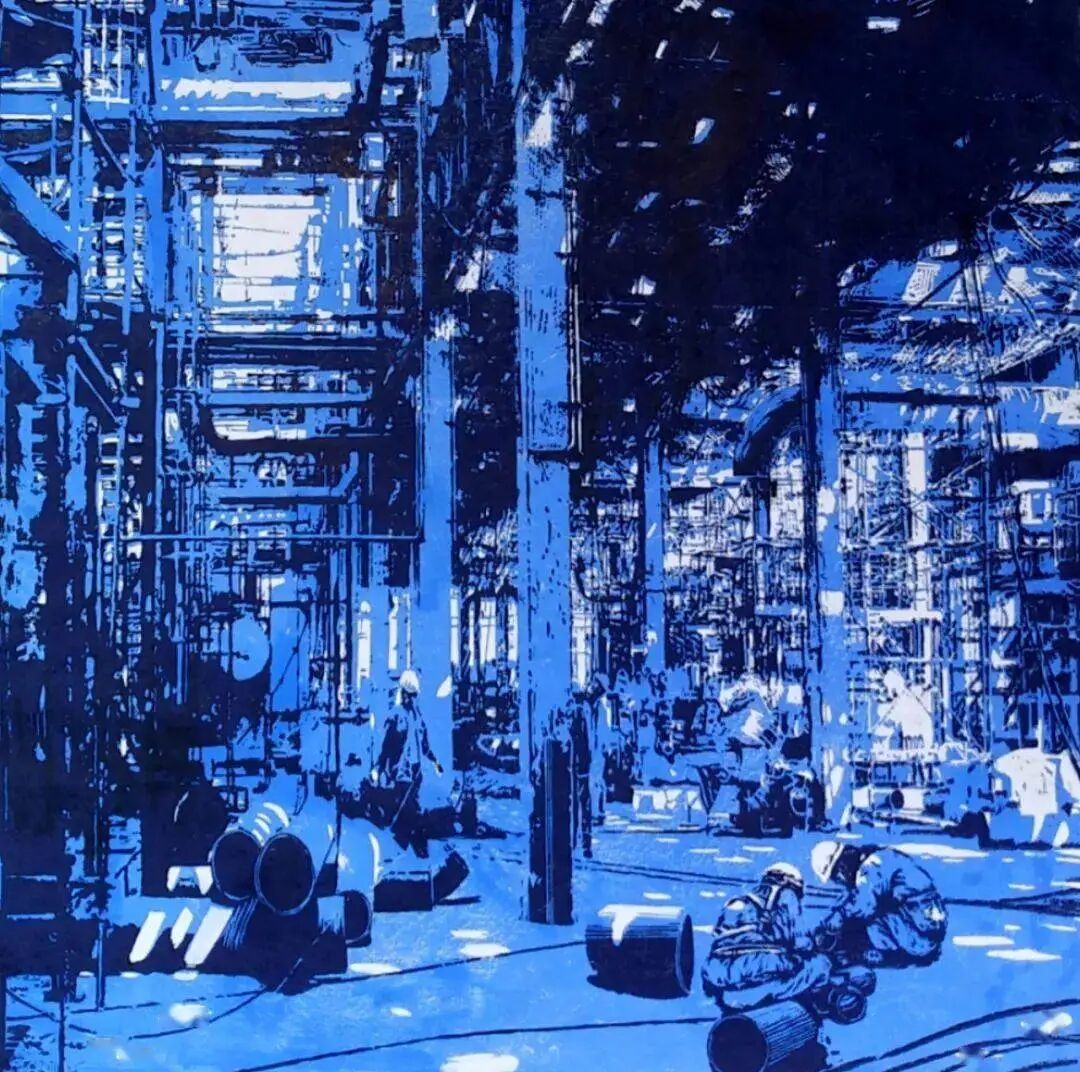

一、 工业美学的诗意转化:从“物”的礼赞到“人”的颂歌

工业题材创作易陷入机械的冰冷再现或空洞的政治口号,但宿青松的成功之处,在于他完成了一次关键的美学转化——将冰冷的工业“物象”升华为充满温情的艺术“心象”。

以代表作《钻头》为例。这绝非一幅简单的工业零件图谱。在他的刀下,钻头被赋予了强烈的雕塑感和生命力。那坚硬的螺纹、锐利的锋尖,通过黑白灰的强烈对比和富有表现力的刀法,呈现出一种无坚不摧的意志力。它不再仅仅是挖掘地层的工具,而是成为了工业精神的图腾,象征着劳动者攻坚克难的坚韧灵魂。同样,《会战路上》或许没有直接刻画人山人海,但通过宏大的场景、流动的线条和富有动势的构图,我们仿佛能听见机器的轰鸣、感受到建设者们的澎湃激情。这些作品的核心,始终是“人”的精神投射。

这种转化,得益于宿青松对艺术语言的精妙掌控。他深谙版画艺术的精髓,善于运用概括而有力的线条、饱满而富有层次的块面,以及黑白灰的纯粹语言,构建出既坚实又充满律动的视觉世界。在他的画面上,工业的“硬”与艺术的“柔”达成了完美的统一。

但愿来年无虫害(套色木刻)120×80cm

二、 历史记忆与时代观照:一部行走的“视觉编年史”

宿青松的创作序列,宛如一部中国社会数十年变迁的“视觉编年史”。从他的作品标题中,我们便能清晰地触摸到时代的脉络:《会战路上》承载着激情燃烧的岁月记忆;《大河情》抒发了对家国故土的深沉依恋;《小康园速写》则捕捉了社会步入富足安宁后的日常诗意。

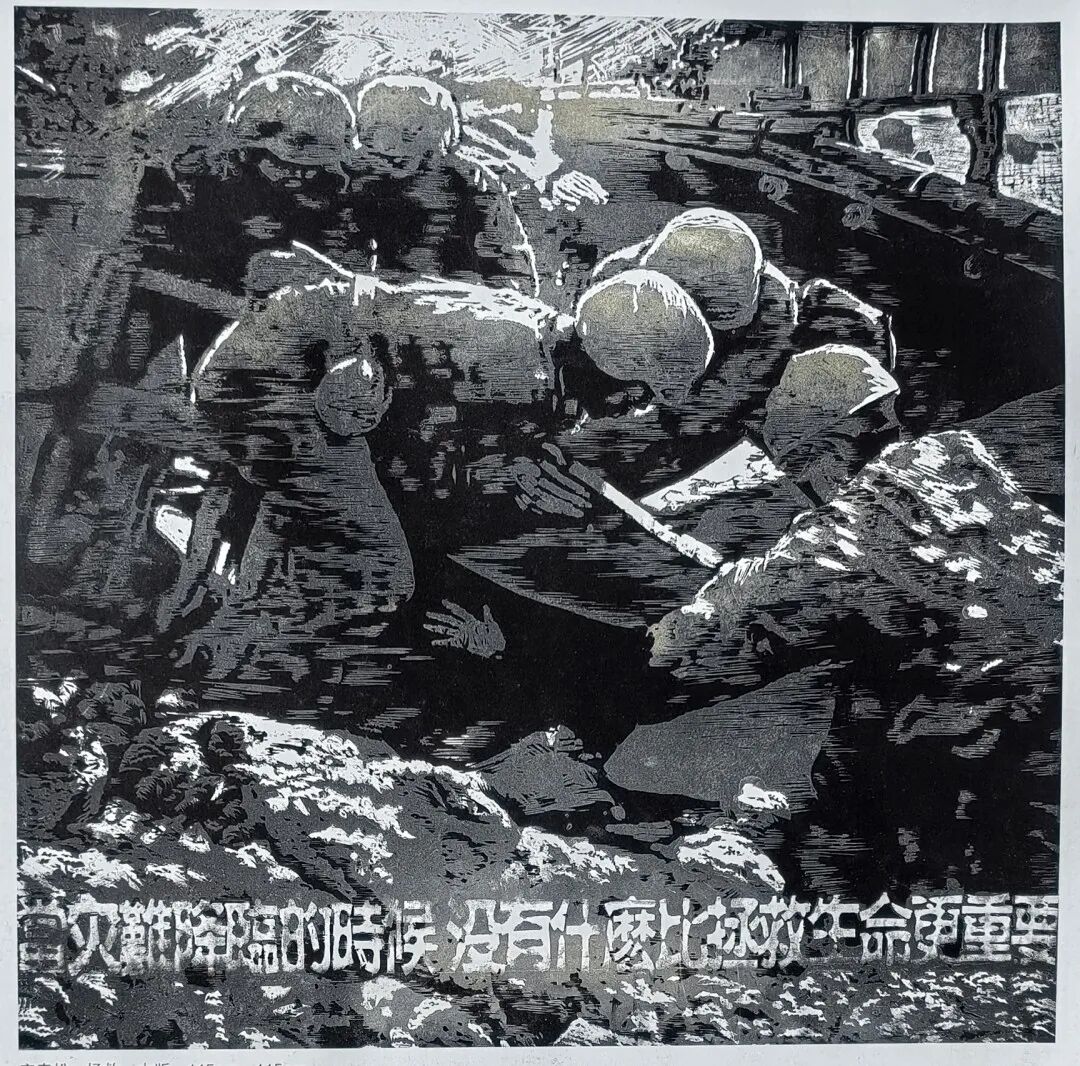

尤为值得注意的是他后期作品中愈发鲜明的思辨性与人文关怀。《拯救》与《但愿未来无虫害》这类作品,超越了单纯的记录与歌颂,展现出艺术家对现代文明的深刻反思。前者可能蕴含着对工业发展所带来的环境或人性异化的忧虑,后者则以一种充满象征和寓意的风格,表达了对纯净、健康、和谐未来的美好祈愿。这种从“叙事”到“抒怀”、从“外向”到“内省”的转变,标志着他艺术思想的成熟与深化,使其作品不仅具有历史文献价值,更具备了穿越时代的哲学高度

拯救 (套色木刻) 115×115cm

三、 小版画与大境界:藏书票中的精神桃花源

作为中国藏书票艺术的重要推动者,宿青松在这一“方寸艺术”上的成就,同样不容忽视。藏书票被誉为“版画珍珠”,尺幅虽小,却要求极高的艺术浓缩度。他历年创作并参展国际国内大展的小版画藏书票,正是其“以小见大”艺术功力的绝佳体现。

在这些精巧的画面中,他或许将工业元素与书籍、文字巧妙结合,或许融入个人化的象征符号,在有限的空间里,营造出一个无限的精神世界。这方小小的天地,是他宏大工业叙事之外的桃花源,是钢铁森林中的一间温情书房。它让观者看到,这位以表现大工业闻名的艺术家,内心同样珍视着知识的静谧与精神的栖居。藏书票创作,与他的大型版画作品形成了有趣的互文,共同构成了其艺术人格的完整面貌——既有铁肩担道义的社会责任感,亦有妙手著文章的书卷气。

阳光普照(套色木刻)138×116cm

四、阳光普照的深沉愿力

宿青松的艺术,正如他的作品标题《阳光普照》所昭示的那样,在黑白分明的版画世界里,始终流淌着一股暖意。这种阳光,是照亮工业场景的人性之光,是回顾往事时的温情之光,更是面向未来的希望之光。

他的作品被中国美术馆、湖北美术馆等国家级权威机构收藏,这不仅是对其个人艺术成就的肯定,更是因为他的创作已然成为共和国集体记忆的一部分,是研究中国现代工业与艺术互动关系的宝贵样本。宿青松以他的刻刀,为我们铸造了一个既坚实又诗意、既记录时代又关怀个体的艺术世界。在这个世界里,我们看到的不仅是过往的辉煌,更是一个艺术家“但愿未来无虫害”的深沉愿力,那是一种在铿锵金属声中生长出来的、最柔软也最坚韧的人文精神。