婚姻,从相爱走到相杀是常见的事。

把夫妻关系的结局交给法院,是相当一部分人正在做的事。法院如何看待这件事?无非以下几种情况:支持男/女方的诉求,或不允许离婚,这类情况叫判决。

不支持任何一方的诉求,驳回案件,称为驳回。法院虽然受理了,但在调解人员的努力下,双方在判决前达成一致,称为调解。

因为其他未知的原因,人们主动放弃打官司,称为撤诉。还有其他一些类型的处理方式,统称其他。

于是,我们可以得到某一年间,法院受理的离婚案件处理结果,通过对多年数据的分析,我们可以观察不同处理结果随年份的变化情况。

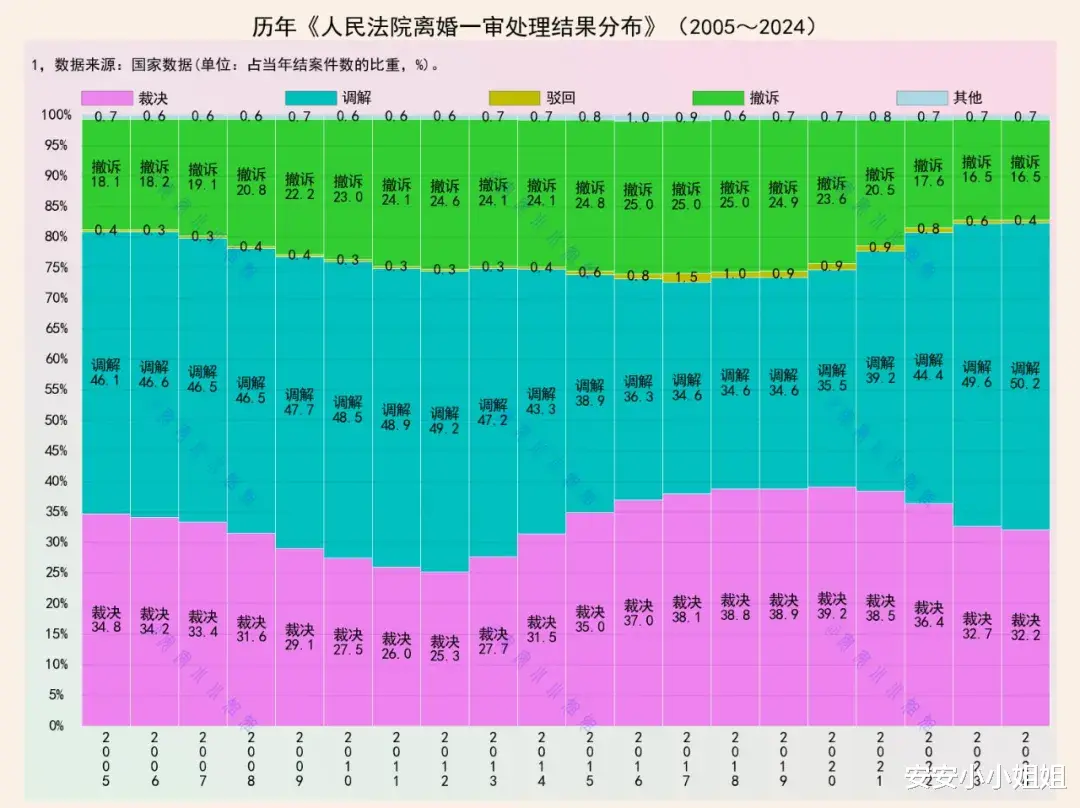

渐变色背景的堆叠百分比柱状图上,五条色带蜿蜒交错,勾勒出2005年至2024年间人民法院离婚一审处理结果的分布变迁。

这张图表不仅记录了法律程序的变化,更折射出二十年来中国社会对婚姻态度的深刻转变。

调解那条最宽的色带始终占据图表的核心位置,2017年到2019年一度低至34.6%,但2024年又攀升到50.2%的高位。

这意味着几乎每三对或两对走上法庭的夫妻中,就有一对最终通过调解方式解决纠纷。

这种稳定的高比例背后,是中国司法体系对“家和万事兴”传统观念的延续,也是法官们在实践中发现的最佳解决方案。

调解不仅能够相对平和地解决纠纷,减少双方的情感伤害,特别是有子女的家庭,还能避免漫长诉讼过程带来的二次伤害。

专业家事法官更注重情感修复,不再简单一判了之,许多原本可能走向判决的案例在专业调解下找到了更好的出路。

撤诉率的变化同样耐人寻味。这条色带一度上升到25%的比重,2024年又下降到16.5%。

这可能与“离婚冷静期”制度的实施密切相关——许多夫妻在诉讼过程中逐渐平复情绪,要么重归于好,要么选择协议离婚。

也有相当部分当事人因为诉讼成本高、周期长而选择撤诉,转而寻求其他解决途径。

这个数字提醒我们,不是所有走上法庭的夫妻都铁了心要离婚,很多人只是在情绪冲动下寻求法律帮助。

判决率的变化最值得玩味。从2005年的39%逐步下降至2018年的25%,之后又缓慢回升到30%左右。

这种U型曲线背后是司法理念的转变:早期法院更倾向于直接判决,后来逐渐重视调解,近年来则因为家暴、财产转移等复杂案件增多,需要更多判决来明确界限和保护弱势方。

特别是2016年反家暴法实施后,法院对存在家暴情形的离婚案件不再过度调解,而是及时作出判决保护受害人。

那些年被驳回的案件始终维持在较低比例,这反映出法院对离婚自由原则的尊重——只要符合法定条件,大多数离婚请求都能得到司法认可。

但驳回率在2020年后略有上升,可能与虚假离婚、规避政策等有关,法院在审理时更加审慎。

二十年数据变迁告诉我们:离婚官司不再是非黑即白的对抗,而是逐渐转向寻求多元解决方案的过程。

法院不再简单充当裁判者,而是成为婚姻关系的“急诊医生”,既要治疗创伤,也要预防危机。

这种转变既体现了司法理念的进步,也反映了社会对婚姻理解的深化——离婚不是失败,而是关系的重组与重生。