摘要:生成式人工智能的快速发展正在重塑短视频内容的创作方式,人机协同成为提升创作效能的重要路径。本研究聚焦新闻资讯、生活Vlog与科学知识类等多个垂直领域,通过设计差异化的协同流程,结合剪映等AI工具进行创作实验,并开展问卷调查,深入探讨用户与创作者对AI应用的接受程度与实际体验。研究结果显示,用户对AI参与配音、剪辑等技术性环节接受度较高,但在创意生成和情感表达方面仍更依赖人类主导。不同垂直领域间的接受程度存在明显差异,知识类与资讯类内容中的AI应用更易被认可。尽管创作者普遍认同AI对生产效率的提升作用,但也指出其在内容创新性与专业准确性方面的局限。本研究从技术赋能、模式创新与生态协同三个层面提出优化策略,以期促进短视频创作在质量、效率与用户体验方面的协同发展。关键词:人机协同;人工智能(AI);短视频创作;内容创作;效能

1 绪论

1.1 研究背景与意义

当前,短视频用户规模已突破10亿,日均视频产量显著增长。随着生成式AI技术的持续演进,人机协同在短视频全流程创作中展现出效率提升显著和门槛降低的可能,但同时也引发了对内容同质化与质量问题的普遍担忧。在教育、影视、游戏等垂直领域中,因内容需求、用户偏好与行业标准的不同,人机协同的实际应用效果存在较大差异。AI应用效能及面临的挑战呈现出明显的领域特异性,因此系统探究不同领域中人机协同的实际效能与用户感知,对推动短视频内容生态的高质量发展具有重要意义。

1.2 研究目标与内容

本研究旨在通过多领域视频制作实践及问卷调查,评估人机协同对短视频创作效率与创新性的实际提升效果,分析用户感知,分析创作者与用户对AI应用的态度与接受程度,最终提出有助于提升短视频内容创新性、传播力与用户体验的具体策略,为行业高质量发展提供参考。

1.3 研究方法

通过文献研究法构建理论框架,通过实验法在新闻、生活、知识等领域利用剪映完成视频创作,同时使用问卷调查法收集来自创作者和用户的大规模态度与行为数据。对问卷进行分析,采用定量与定性相结合的分析策略。定量分析以描述性统计为主,刻画样本分布、变量均值与频次,探索人群与领域间的接受度差异;针对开放题反馈进行定性分析,作为定量结果的有益补充与深化。

2 理论基础与研究综述

2.1 人机协同相关理论

人机协同指的是人类与人工智能通过分工与协作共同完成任务的模式。在该模式中,人类通常承担创意决策等核心任务,AI则负责标准化、重复性的操作[3]。常见模式包括辅助型、协作型与代理型[1],其优势主要体现在效率提升与创意激发,但也伴随创作主体模糊、版权争议及算法伦理等挑战。

2.2 短视频内容创作特征与流程分析

短视频创作通常包括选题、脚本、拍摄、剪辑与分发等环节。不同垂直领域有不同特征:教育领域高度重视准确性与专业性,常需引入人工审核机制;娱乐领域追求创意与沉浸感,但也容易陷入同质化;新闻领域则需在时效性之外应对AI可能带来的深度伪造与真实性质疑[1][2]。

2.3 AI在内容创作中的应用现状

AI在内容创作中已实现多模态应用。ChatGPT等工具可生成文本初稿,但逻辑性仍显不足;DALL-E等模型能够生成高质量静态图像;Sora等文生视频模型实现了高保真、连贯视频的生成突破;智能剪辑工具可自动完成镜头拼接,大幅提升制作效率[1][4]。

2.4 AI在短视频中的应用与探索

AI已渗透至短视频创作各个环节。相关创新实践不断涌现。目前研究说明,智能剪辑工具(如剪映)有效提升了视频产能。

2.5 人机协同效能与接受度研究现状

既有研究多从效率、创新性与传播数据等方面评估效能。用户接受度呈现较强领域依赖,例如娱乐用户对AI生成脚本接受度较高,而教育用户则出于对错误的担忧持更加谨慎的态度。更值得关注的是,多数用户难以辨别AI生成内容,易引发信任危机,AI二创侵权率居高不下也折射出版权困境[1]。

3 研究设计与方法

3.1 研究设计与实验过程

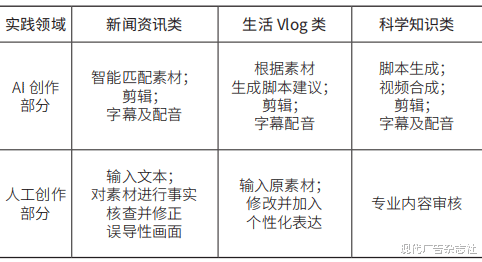

为系统分析不同垂直领域中人机协同的效能差异,本研究选取新闻资讯、生活Vlog和科学小知识三类典型领域,依据其内容特性设计差异化协同流程。基本遵循“AI生成→人工优化→AI执行→人工精修”的协作范式,但在具体环节中人与AI的参与程度和角色配置有所区别,以体现领域适应性。

本研究选用剪映作为核心实验平台,该工具在国内用户覆盖广泛、功能集成度高,具有较强的实践代表性和可操作性。在脚本生成环节,主要依托剪映内置“AI文案”功能。

视频生成与剪辑全程在剪映中完成:针对新闻及知识类视频,采用“图文成片”功能,输入审定文案后由AI自动匹配素材、生成视频序列并合成配音;针对生活Vlog类内容,则通过“一键成片”或“自由剪辑”功能,依据素材自动推荐剪辑模板并生成字幕与配音。此外,所有视频统一使用剪映的“AI配音”与“智能字幕”功能进行后期标准化处理。通过上述设计,本研究在统一平台下实现多领域人机协同路径设计。

3.2 用户接受度调研设计与实施

3.2.1 调研目标与对象

调研对象明确分为短视频观众与创作者两类群体:对观众群体,重点在于了解其内容消费偏好、对AI生成内容的辨识能力、接受意愿及主要顾虑;对创作者群体,则重点关注其在实际创作流程中应用AI工具的具体行为、效能评价与实际挑战。

3.2.2 问卷设计

问卷围绕核心变量系统展开:首先通过多选题精细测量用户在资讯、知识、生活、娱乐等六大类内容中的偏好,进而根据用户选择的领域,采用量表评估其对AI参与脚本生成、自动剪辑、配音字幕等环节的通用接受度,并依托内容偏好选项动态生成领域态度题项,有效捕捉不同垂直场景中的用户心理差异。针对创作者群体,进一步追加使用行为频率、效能感知、风险担忧及未来期望等多维题目。

4 人机协同实践与效能分析

4.1 多领域创作实践过程

本研究选择新闻资讯、生活Vlog与科学小知识三个领域开展实践。

表 1:各领域 AI 与人工负责部分对比表

4.2 效能评估结果

AI的介入显著缩短了视频生产周期。新闻类视频因AI智能匹配素材,效率提升最为明显;生活Vlog类中AI自动剪辑大幅降低启动门槛与剪辑时间;科学类全流程生产因需大量专业知识校对,效率提升有限。表明AI在标准化环节具有显著效率优势。

AI在脚本生成、素材匹配和剪辑包装中表现良好,尤其在结构化文本生成、视觉关联和节奏控制方面达到可用水平。然而其局限性同样显著:在新闻领域有素材误配和语境理解偏差,其中最明显的问题为素材库中的素材含有大量外国人素材以及外语素材,在政策类新闻中不恰当,需要人为手动调整;在科学领域存在知识表述不严谨或案例不当等问题;在生活领域,其脚本文案撰写局限于图片描述,缺少亮点与创新点,难以实现真正的情感共鸣。科普领域,AI容易陷入科学性与趣味性的矛盾,需要根据创作者的创作目标进行取舍。

人工介入主要集中在审核、创意提升和风格化环节。新闻类干预最少但最关键,即事实核查;生活类干预程度最深,涉及创意与风格调整;科学类需深度介入专业审核。

4.3 领域效能差异与原因

不同领域的应用效能差异显著。新闻资讯类在效率与质量间实现较好平衡;生活Vlog类创新性表现优异但人工成本较高;科学知识类面临专业准确性挑战。这些差异源于领域内容特性:新闻注重视觉效率与事实准确,与AI优势匹配度高;生活Vlog强调个性与情感表达,需更多人工投入;科学知识依赖深度理解与准确表述,为当前AI技术薄弱环节。结果表明,需依据领域特点设计差异化协作模式,在AI能力与人类专业判断之间寻求平衡。

5 用户感知与接受度分析

5.1 问卷样本描述

本研究共收集有效问卷150份,其中男性76人(50.67%),女性74人(49.33%),性别分布基本均衡。年龄方面,18~24岁群体占比最高(46%),样本以年轻用户为主。在观看时长上,超过半数用户(63.33%)每天观看短视频超过1小时,其中1~2小时占35.33%,2小时以上占28%,用户对短视频具有较高的使用黏性。创作者样本共64人,主要为兼职个人博主(78.13%),全职博主、企业品牌运营人员和MCN签约创作者分别占10.94%、9.38%和1.56%。创作者中最常涉足的领域是生活分享类(56.25%)和娱乐类(37.5%),而实用建议类(6.25%)和其他领域(1.56%)占比较低。

5.2 用户感知体验

在开放建议中,用户频繁提及“需要标注AI生成内容”“希望平台明确识别AI视频”等诉求,进一步表明用户对AI内容的感知意识正在增强,且期望通过透明化机制来辅助辨识,以维护自身的知情权和选择权。

5.3 用户接受度

5.3.1 对AI参与环节的接受程度

从整体看,用户对AI参与不同创作环节的接受程度呈现显著差异。接受度最高的环节为AI配字幕/配音(平均分3.94)和自动剪辑视频片段(平均分3.95),这表明用户对AI执行技术性、重复性工作的认可度较高。生成视频文案/脚本的接受度略低(平均分3.82),反映用户对内容核心创作环节仍持谨慎态度。而生成AI虚拟人出镜/AI口播的接受度最低(平均分3.6),说明用户对完全替代真人出镜的AI表现形式存在明显的心理距离和接受壁垒。

5.3.2不同领域接受度差异

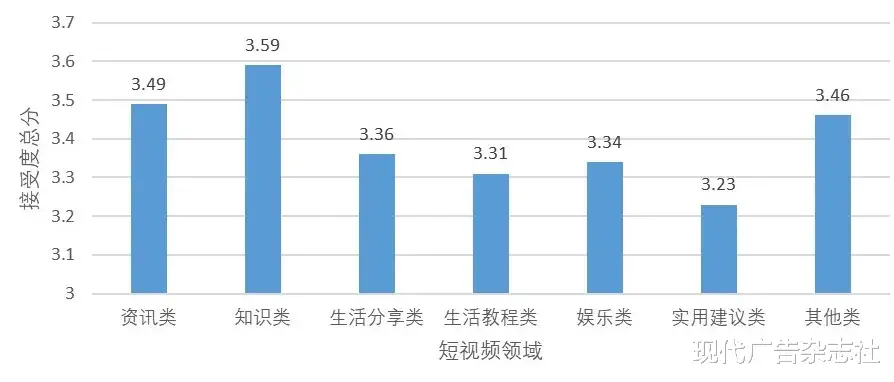

图 1 不同领域接受度差异

在短视频方面,对于AI的接受度存在显著的领域差异性。知识类(平均分3.59)和资讯类(平均分3.49)领域的接受度相对较高,特别是在AI配字幕/配音(知识类3.9分)和自动剪辑(资讯类3.7分)环节,说明用户在这些注重信息效率和规范性的领域对AI技术持更开放态度。相反,在生活分享类(平均分3.36)、生活教程类(平均分3.31)和娱乐类(平均分3.34)等注重个人体验和情感表达的领域,用户接受度普遍较低,尤其是对AI生成文案和虚拟人出镜等核心创意环节抵触明显。实用建议类(平均分3.23)的接受度最低,尤其在生成文案环节(平均分3.11),表明用户对AI生成专业建议的信任度较低。

部分用户提到,娱乐类和解压ASMR的短视频中,有部分很优秀的完全由AI生成的作品,例如AI生成明星歌声或对话,AI生成切割食物的解压声音等,是新颖的创作形式,此类视频虽然AI参与度高,但用户接纳程度甚至高于虚拟主播,此类案例背后反映出AI的技术优势与人工创意相配合的优势。

5.3.3 信任度与情感连接分析

用户对AI内容的信任度与情感连接呈现复杂态势。虽然技术在效率提升方面获得认可,但在信任构建上仍面临挑战。在实用建议类领域,AI生成文案的低接受度(3.11分)反映出用户对AI专业性的信任不足;在生活分享类领域,AI虚拟人出镜的低接受度(3.22分)体现了用户对AI情感表达能力的质疑。

开放建议中用户提到“AI内容缺乏温度”“没有灵魂”等评价,进一步证实了AI在建立情感连接方面的劣势。

5.4 用户担忧与期望

用户对AI工具的担忧主要集中在三个方面:版权风险(平均担忧度3.55)、专业性错误(平均担忧度3.39)和内容同质化(平均担忧度3.22)。这些担忧在不同领域有所侧重,如在知识类和实用建议类领域,专业性错误成为主要顾虑;在娱乐和生活分享类领域,内容同质化更受关注。相应地,用户对人机协作效率低下(平均担忧度2.59)和工具操作复杂难上手(平均担忧度2.48)的担忧程度较低,表明当前AI工具在可用性和效率提升方面已得到一定认可。

对于AI工具的改进期望,用户最强烈的需求集中在提升内容创意多样性(73.44%)、优化人机交互流畅度(73.44%)和加强垂直领域专业知识库(70.31%)三个方面。这反映出用户不仅希望AI工具在技术上更加成熟,更期待其能够理解特定领域的深度需求,提供更加智能化和人性化的协作体验。此外,提供版权合规素材(64.06%)和深度适配领域工作流(53.13%)也是用户的重要期望,这表明版权问题和领域适用性已成为制约AI应用的关键因素。

5.5 创作者使用体验与态度

创作者更频繁使用AI基础功能(如生成字幕、配音),较少用于创意生成(如选题、脚本)。普遍认同AI对生产效率的提升作用(4.09),但对内容创新性(3.56)和传播效果(3.53)的提升感知有限。多数创作者愿继续探索人机协同应用,少数表示将回归人工主导。

数据表明,有创作经历的用户对于AI在短视频中的具体应用环节有更深刻的认识。有创作经历的用户对于AI的接受度整体高于没有创作经历的用户, 在视频粗剪、字幕生成等方面接受度明显高于没有创作经历的用户,表明创作者对于具体AI的优势有认知。但在脚本设计方面,有创作经历的用户选择“完全不能接受”选项明显增多,整体接受程度也显著低于没有创作经历的用户,表明创作者对于短视频中人工创意脚本设计更加重视。

5.6 态度与实践关联性

用户和创作者的态度与实验结果高度吻合。AI在技术性环节的高接受度与其在实际应用中提升效率的表现一致;其在新闻和科学领域的技术瓶颈(如素材误配、知识错误)也与用户最大的担忧相符;创作者“重技术使用、轻创意依赖”的行为模式印证了当前人机协同中“AI执行、人类决策”的有效分工。

6讨论与优化策略

6.1 核心问题

基于前述分析,人机协同在短视频创作中面临四大核心矛盾:技术与创意的矛盾,AI输出同质化严重,缺乏情感与原创性;人机角色模糊,版权与责任界定存在风险;质量与效率的平衡,AI提升效率但可能牺牲专业与创新;用户信任不足,因无法辨识AI内容且担忧其专业性。

6.2 优化策略

优化技术赋能:应提升AI创意生成质量,引入机制减少同质化;增强专业领域理解与准确性;发展更智能的剪辑逻辑,依据情感曲线自动调整叙事节奏。

创新应用模式:设计领域适配的人机协作流程,采用领域差异化策略。新闻类可采用“AI生产—人工审核”模式;生活类适用“人工创意—AI执行”;科学类探索“AI预生成—专家审核”。发展更自然的人机共创交互方式。

提升用户体验:加强AI创作透明度,严格执行生成内容标识,提供生成日志可查;优化工具交互设计,以创作语言替代技术参数;建立内容审核与纠错机制,加强用户教育,提升其辨识与理性消费AI内容的能力。

推动生态共建:平台应制定AI内容规范,建立创作者信用体系:对高风险领域(如新闻、健康、知识科普)实施强制性AI标签与人工审核机制;(2)针对中低风险领域(如娱乐、生活)可推行透明度工具,如提供“AI生成比例”标识供用户参考;(3)建立基于领域特性的版权追溯与责任认定指南,以应对AI创作引发的版权纠纷。工具开发者需深耕垂直领域,提供开放接口,提供适配多应用场景的素材等。创作者应转变角色,重点提升策划、审美和协作能力,适应人机协同新环境。

7 结论与展望

7.1 主要结论

本研究主要发现:人机协同已成为短视频创作的重要模式,其在技术性环节普及度高、效能提升显著,但在创意与专业方面仍存局限。效能表现具有明显领域差异,新闻类效果最优,生活与科学类分别面临创新性挑战与专业性质疑。用户对技术环节接受度高,对创意与专业环节持谨慎态度,普遍担忧版权、错误与同质化问题。

7.2 研究贡献

本研究通过多领域对比实验与大规模调研,揭示了人机协同的领域依赖性特征,第一,为创作者选择协作模式提供了决策依据。研究通过量化数据揭示,不同内容领域适配不同的人机协同模式。帮助创作者根据自身领域特性,理性选择最优协作策略,而非盲目追求全自动化。第二,为开发者优化工具功能提供了方向指引。研究发现当前AI工具在不同领域的效能存在显著差异:知识类内容生成中存在事实错误率高、专业度不足的痛点,而娱乐类工具则同质化现象严重。这些具体问题为开发者提供了明确的优化靶点,例如针对创意类场景,应强化创意生成能力,提供更多版本的创意类型;需全面提升工具的透明性与可控性,如增加AI贡献度调节从而把控AI 参与度。第三,为平台制定治理规范提供了数据支撑。实证结果表明,平台需尽快建立差异化的AI内容治理体系。

7.3 局限与展望

本研究存在一定局限,如实验样本量有限、工具平台单一、领域覆盖不全、创作者样本中专业人士比例较低等。

未来研究方面,可长期跟踪用户接受度变化,探索更复杂的人机协作模式,并关注AI短视频的版权、伦理及跨模态应用等深层议题。

作者信息

张跃然 首都师范大学外国语学院

参考文献