墨润山川涵性灵 道融画境入烟霞

—— 论苏尔山水画之幽古思情与自然哲韵

文/翟玉林

苏尔先生

中国画的千年长河,山水从来是人心与天地对话的媒介。当代画家苏尔四十余载的艺术跋涉,正是对此命题的生动回应。他自金陵隐入皖南,以桃花潭的雾、泾川的石为师,于黄宾虹笔墨精髓里悟“自然”真意,在松风山月间养“淡泊”本心。其笔下山水,墨色苍润如古玉浸泉,意境幽古似老砚磨诗,融道家“天人合一”的哲思与诗人“物我两忘”的性灵于一炉。

作为金陵画派精神在当代的延续者,苏尔深得黄宾虹“五笔七墨”之墨法精髓,亦取钱松喦“重彩山水”之色彩意蕴,更以皖南题材拓展了“以山水写家国”的创作维度。他独执着于“以笔墨为钥,打开地域文化与自然哲思的对话通道”,在“新金陵”与“新安”画派的交融中自成一家。

一、澄怀观道:隐逸中的修行与心境外化

苏尔之隐,非消极避世,乃是以“澄怀”为径、向自然问道的修行。1992年他辞别金陵,入皖南泾县桃花潭畔筑室。此地是李白诗意故地,亦是弘仁写生秘境。他晨随雾起攀山,暮逐霞落涉水,置身其中“感受”而非站在画外“描摹”山水。这份甘守清贫的定力,正是道家“见素抱朴”的践行,让心如空谷幽兰,承接天地气韵。

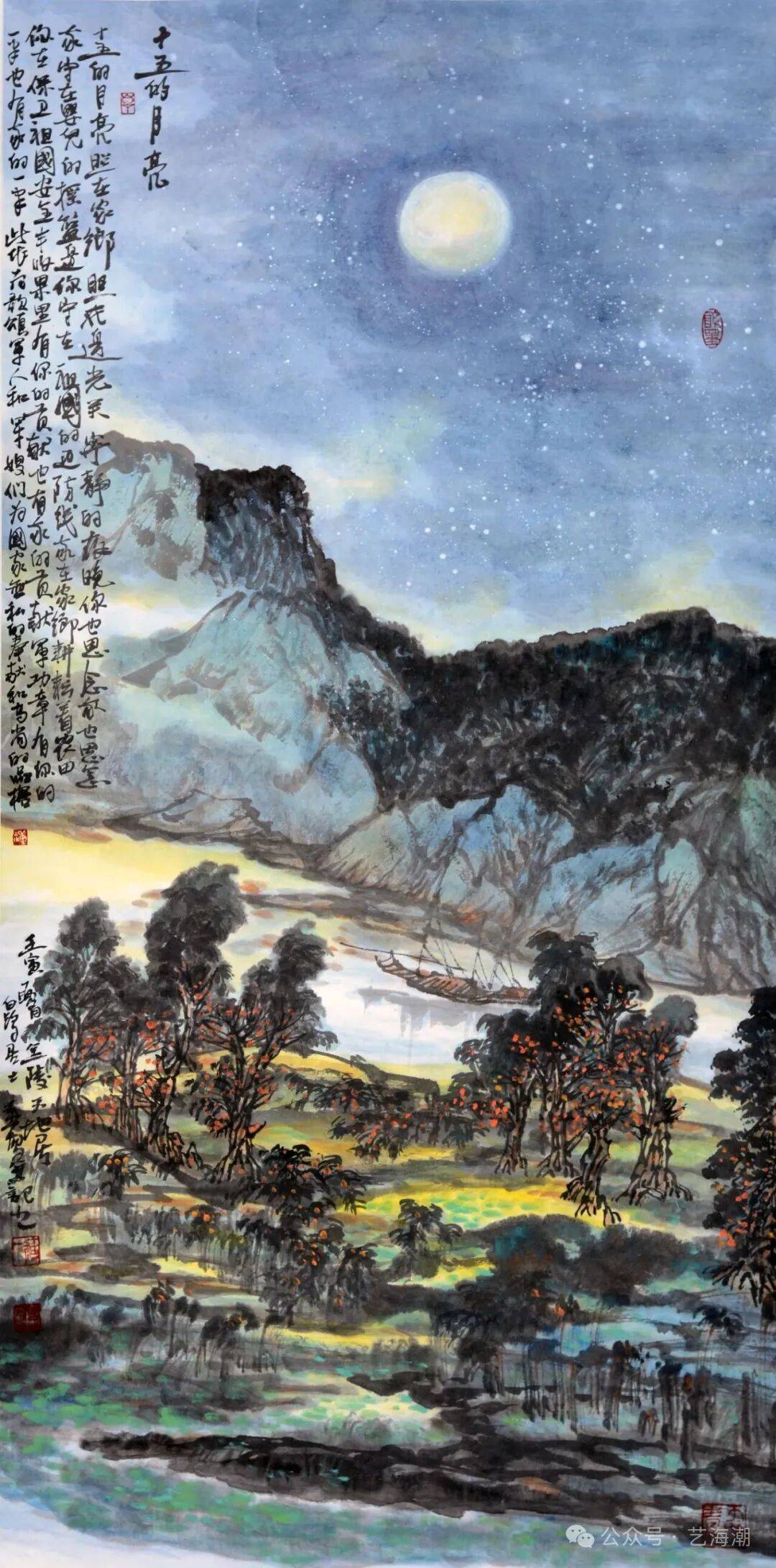

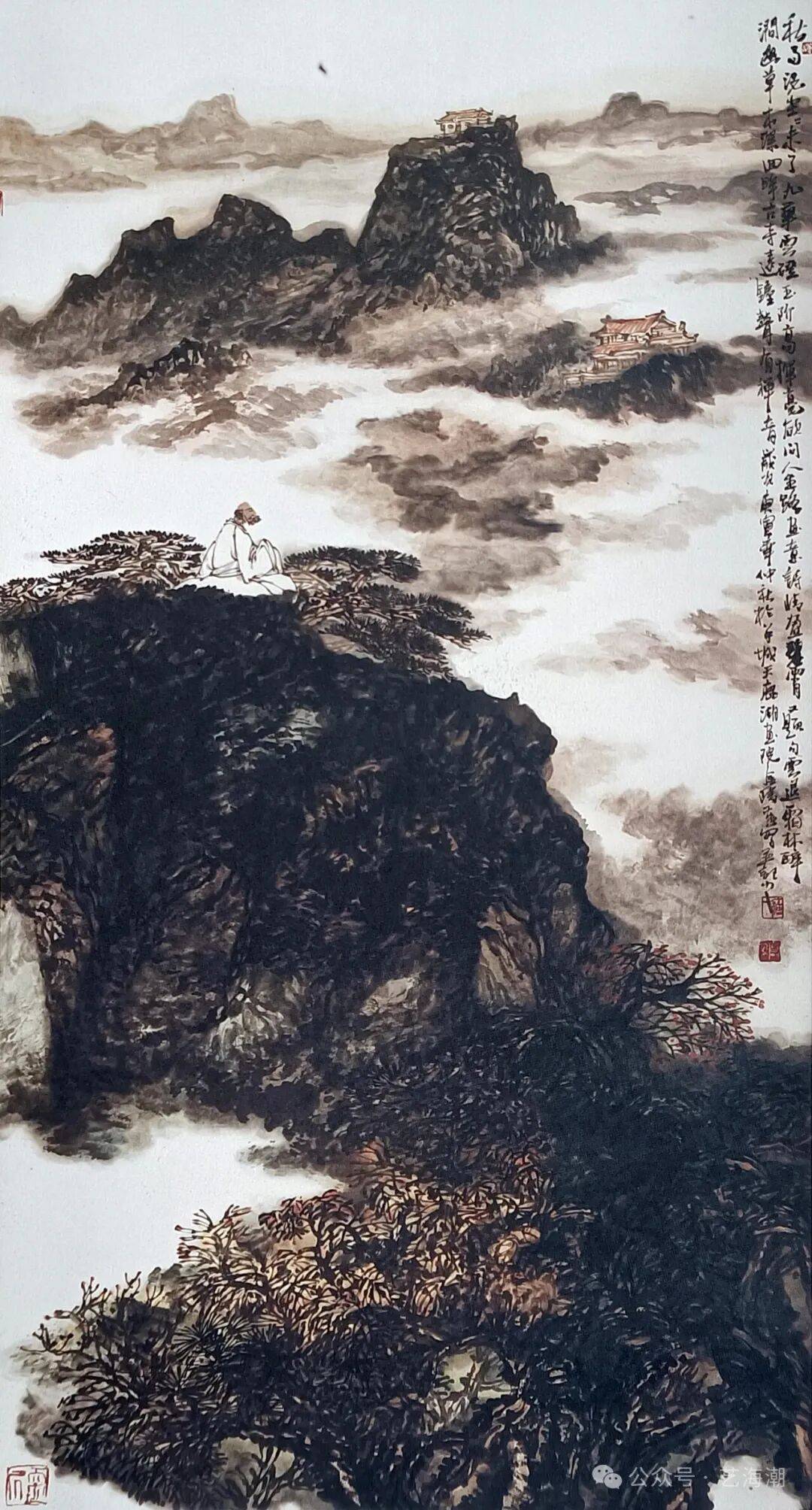

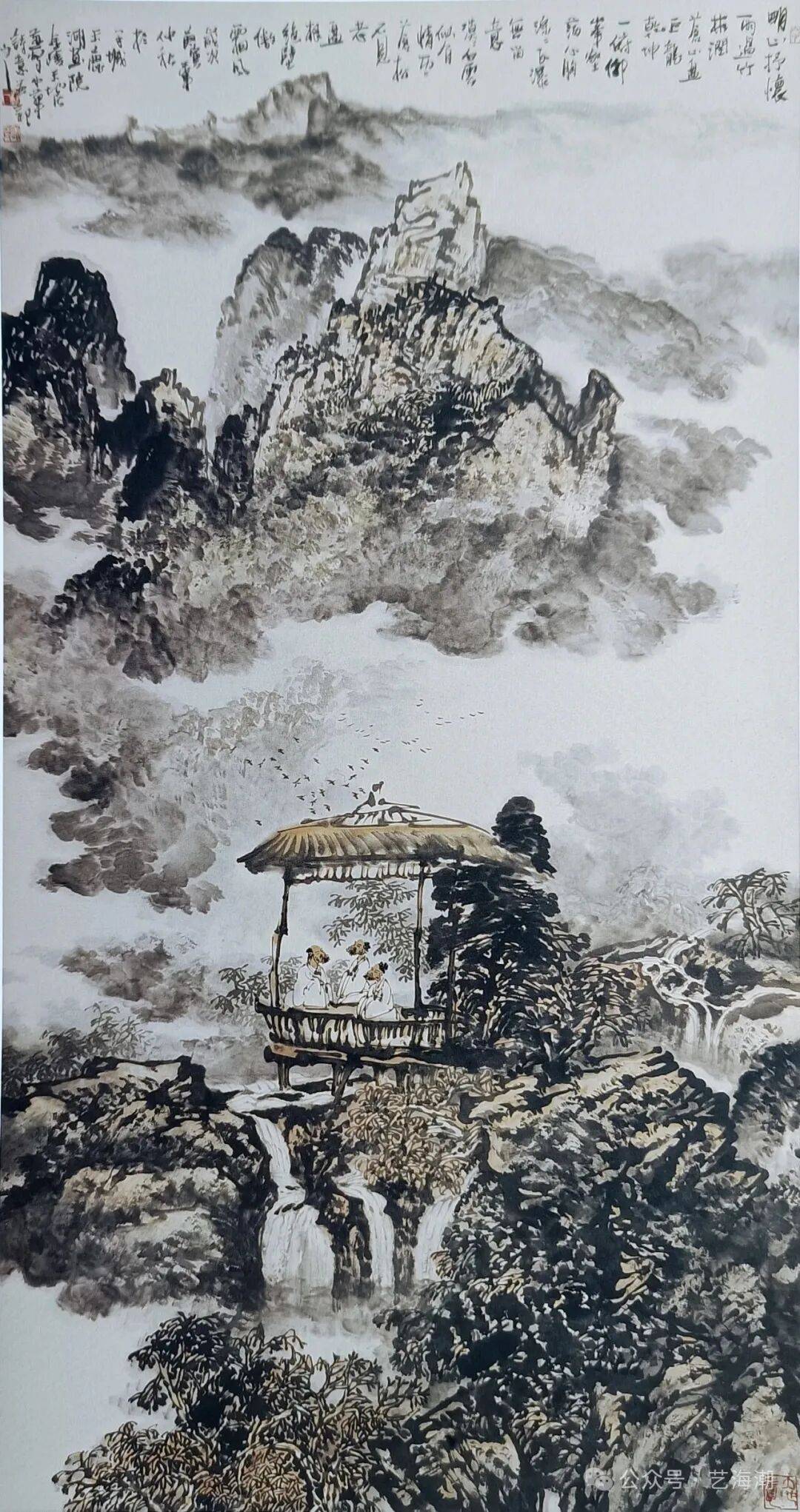

其画作是此心境的外化。《月色皖南》中,他以留白破墨法再现月光的通透与朦胧,是为“虚室生白”的心境外化;《静谷松风》以枯笔扫松枝、浓墨点松针,风动枝叶却无喧嚣,余“空明静气”——此非画“风”,实为画“听风的心境”。苏尔践行着可触的“天人合一”:画山必攀其晨暮,画水必蹚其清浊。其言“山的褶皱藏岁月,水的波纹裹心性,不亲见,笔墨就少了筋骨”,正是“道在稊稗”的真谛体现。

二、笔墨承脉:融古铸今的苍润新声

苏尔深得黄宾虹“五笔七墨”之精髓,却不为笔墨囚徒。他将宾虹的“斑斓苍茫”揉入皖南灵秀,让传统长出时代筋骨。

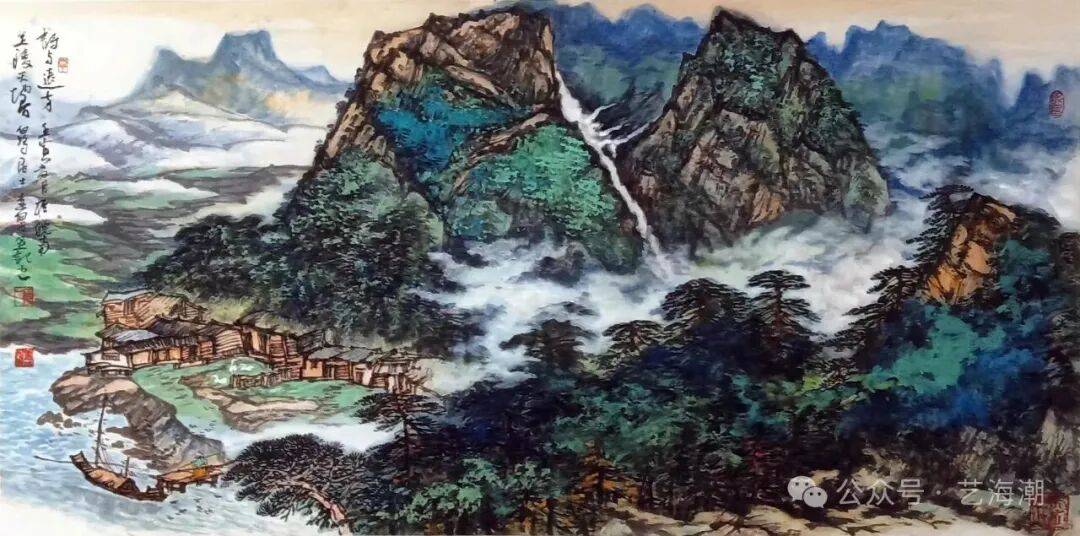

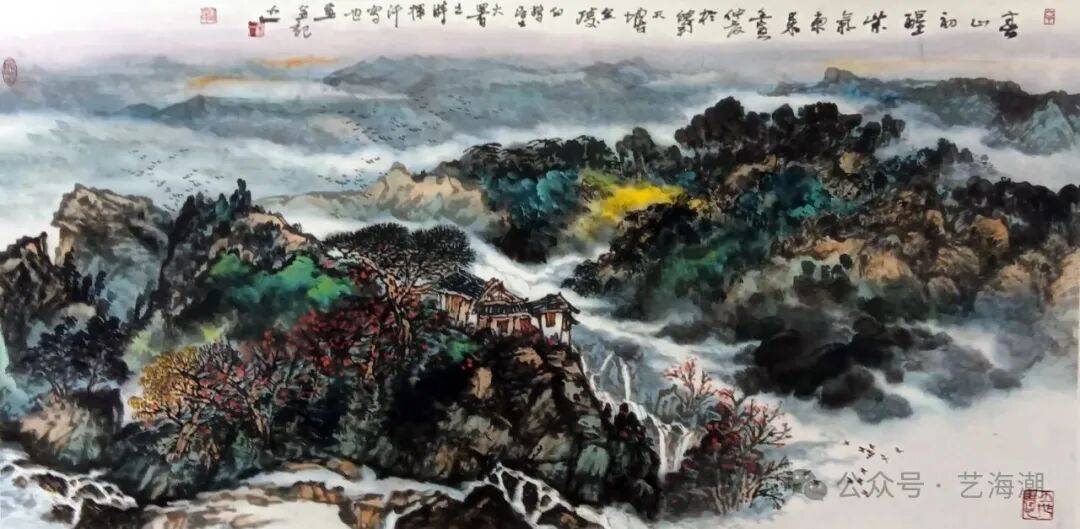

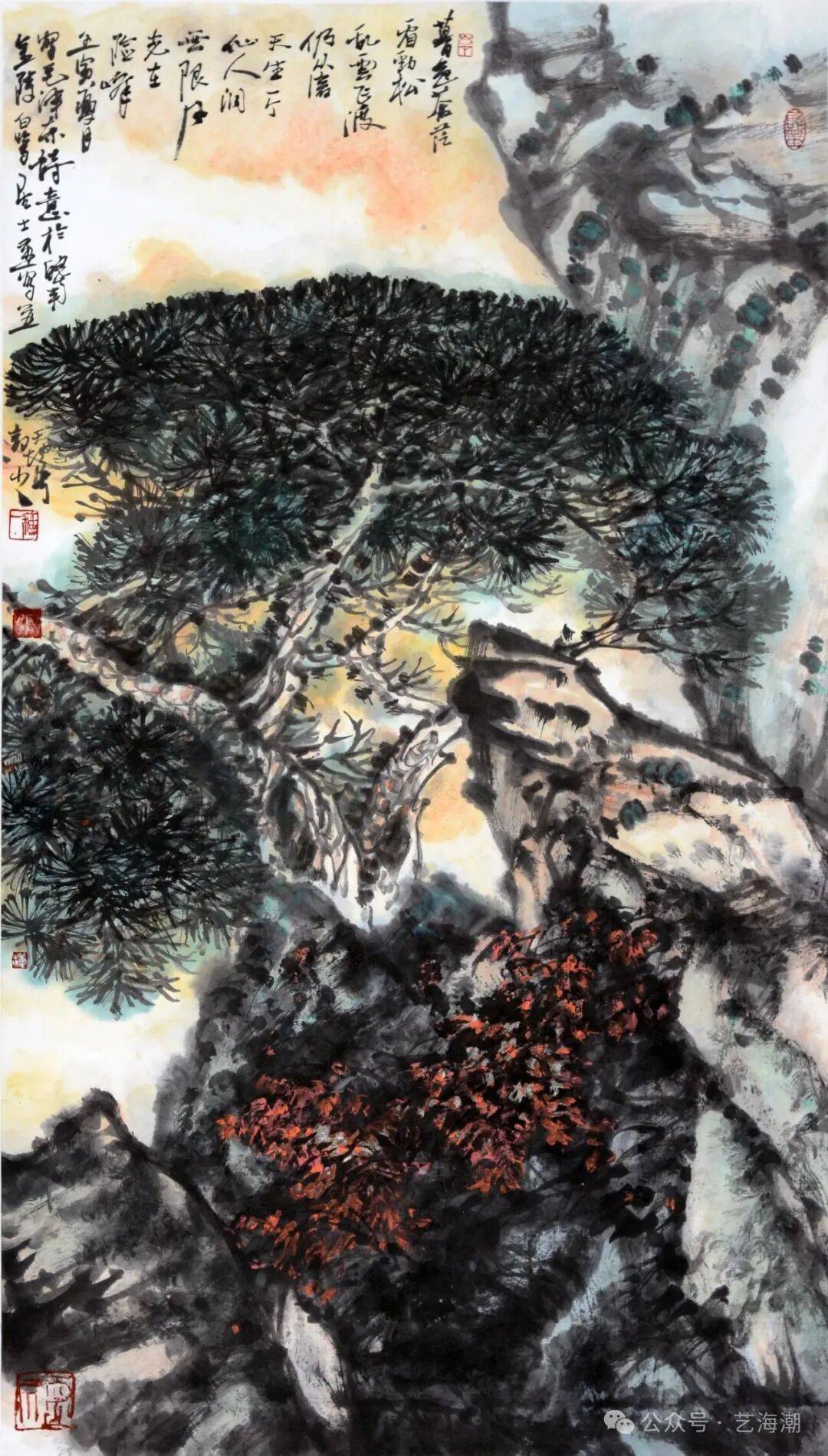

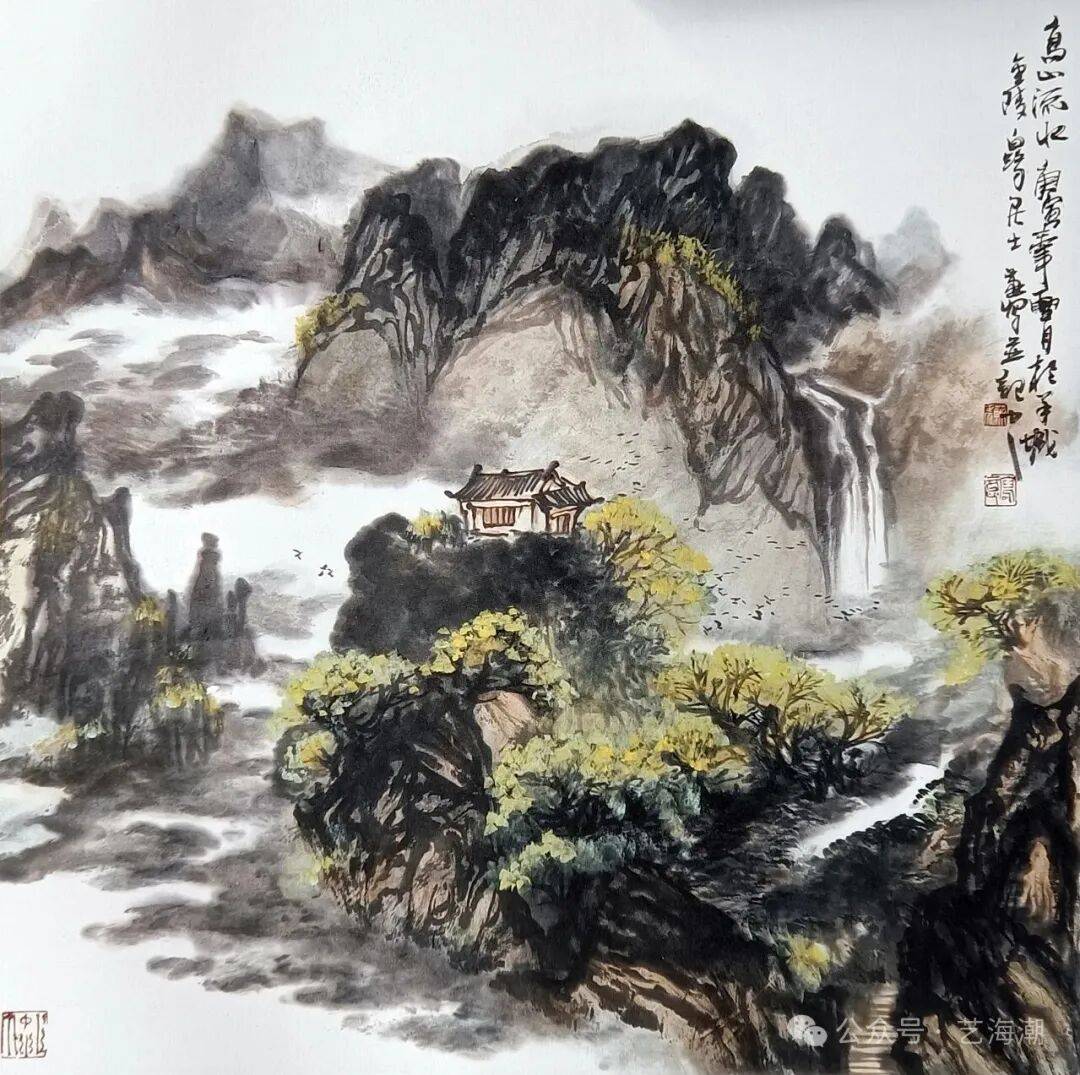

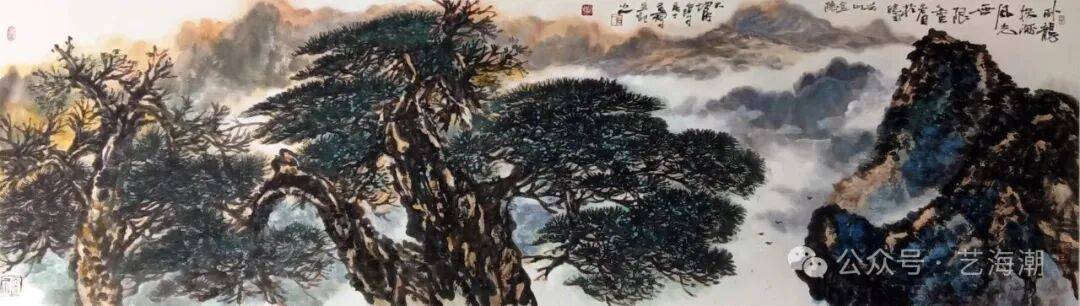

其笔法之“点”,如《静与远方》中山峦点苔,密处沉厚如青苔覆石,疏处轻浅似晨星缀空,恰是马头山呼吸之节奏;其笔法之“线”,如《高山初醒》崖壁之皴擦,转折遒劲,提按涩辣,是山石筋骨的自然流露。尤为关键的是其创造性转化:弘仁点苔极简显“清寂”,苏尔则创“复笔点苔”,多层叠加呈“苍润”之态,此乃对皖南多雨、青苔厚重特质的精准笔墨回应。

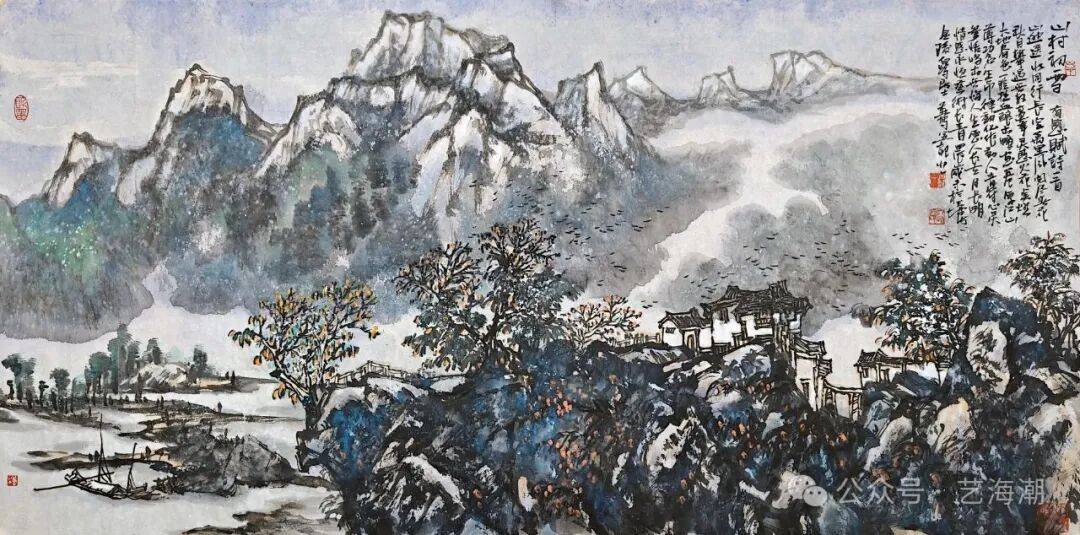

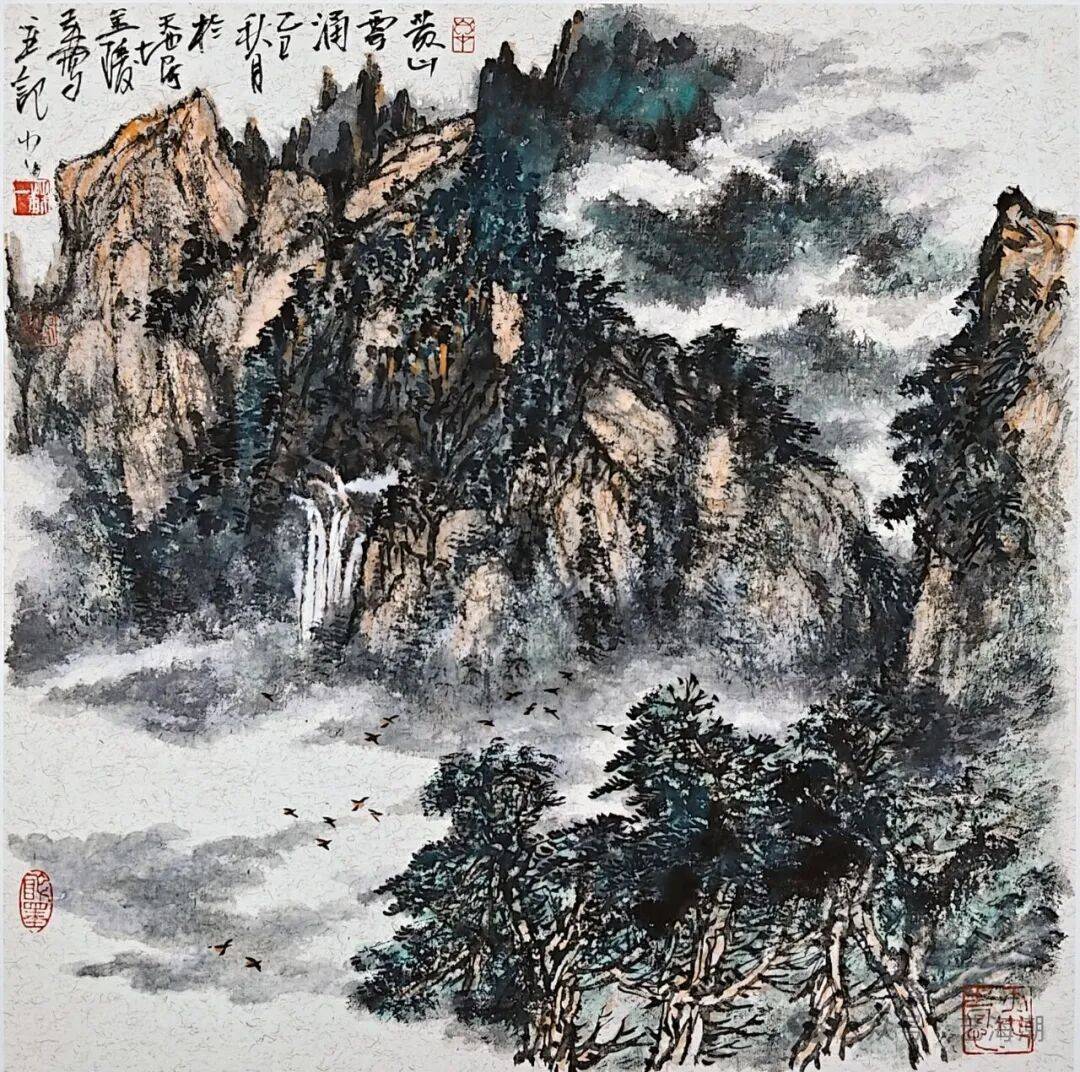

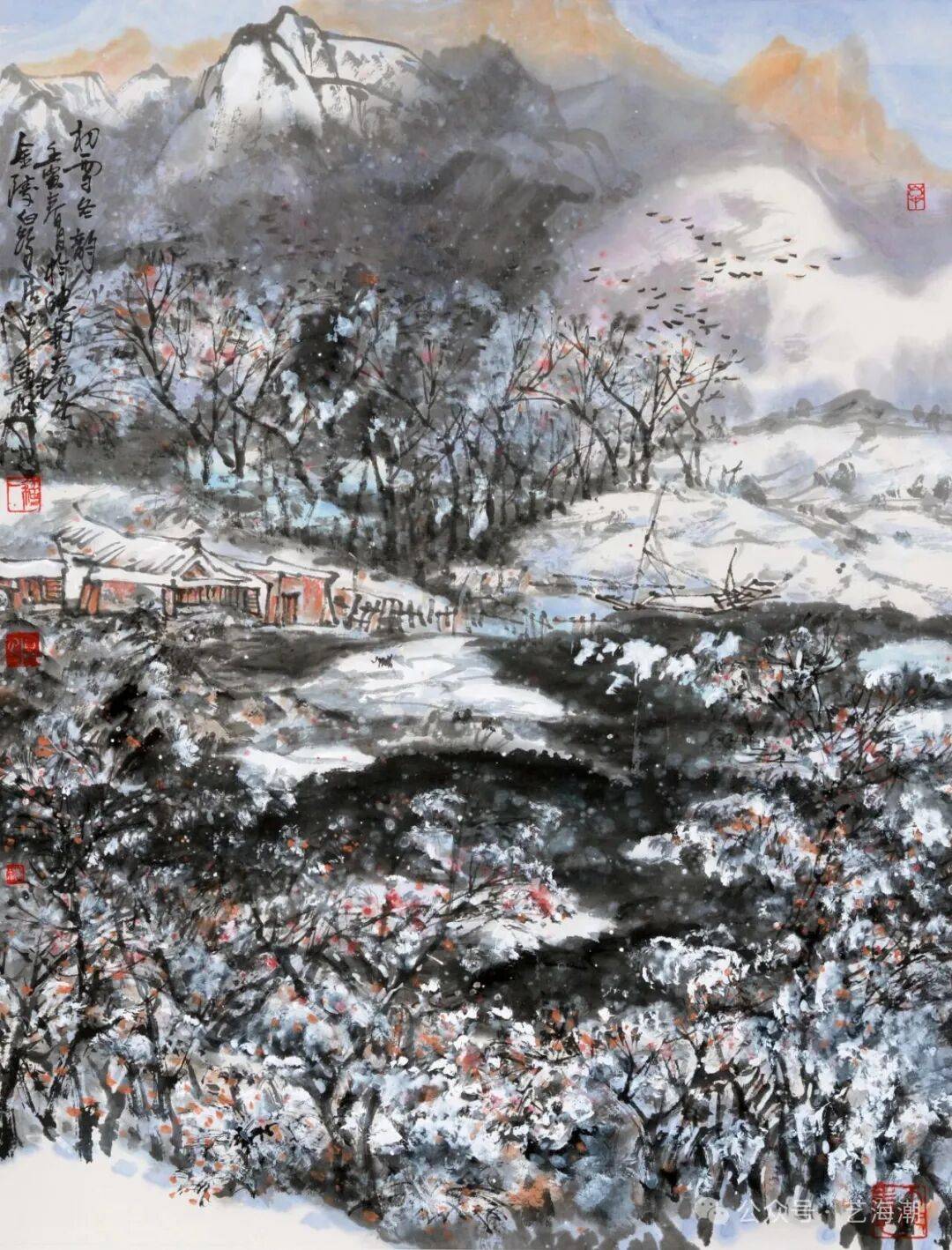

其墨法更得“水晕墨彰”之妙。《黄山云润》中云海,以清水破墨,让墨色自然晕开,云气流动感非“画”出而是“养”出,合于“上善若水”之道。其雪景则匠心独运,《山村初雪》以淡墨衬留白,枯墨扫雪枝,于水墨沉静中尽显雪的蓬松与温度。

苏尔对“笔墨当随时代”的践行,尤显于《春山初醒》。山花以撞色法点染,朱砂撞石青,明艳不俗;构图暗合现代构成,守“三远法”而化屋舍为几何块面,与远山线性轮廓形成对话。如其所言:“现代性不是贴标签,是让古人看了觉新意,今人看了觉亲切。”

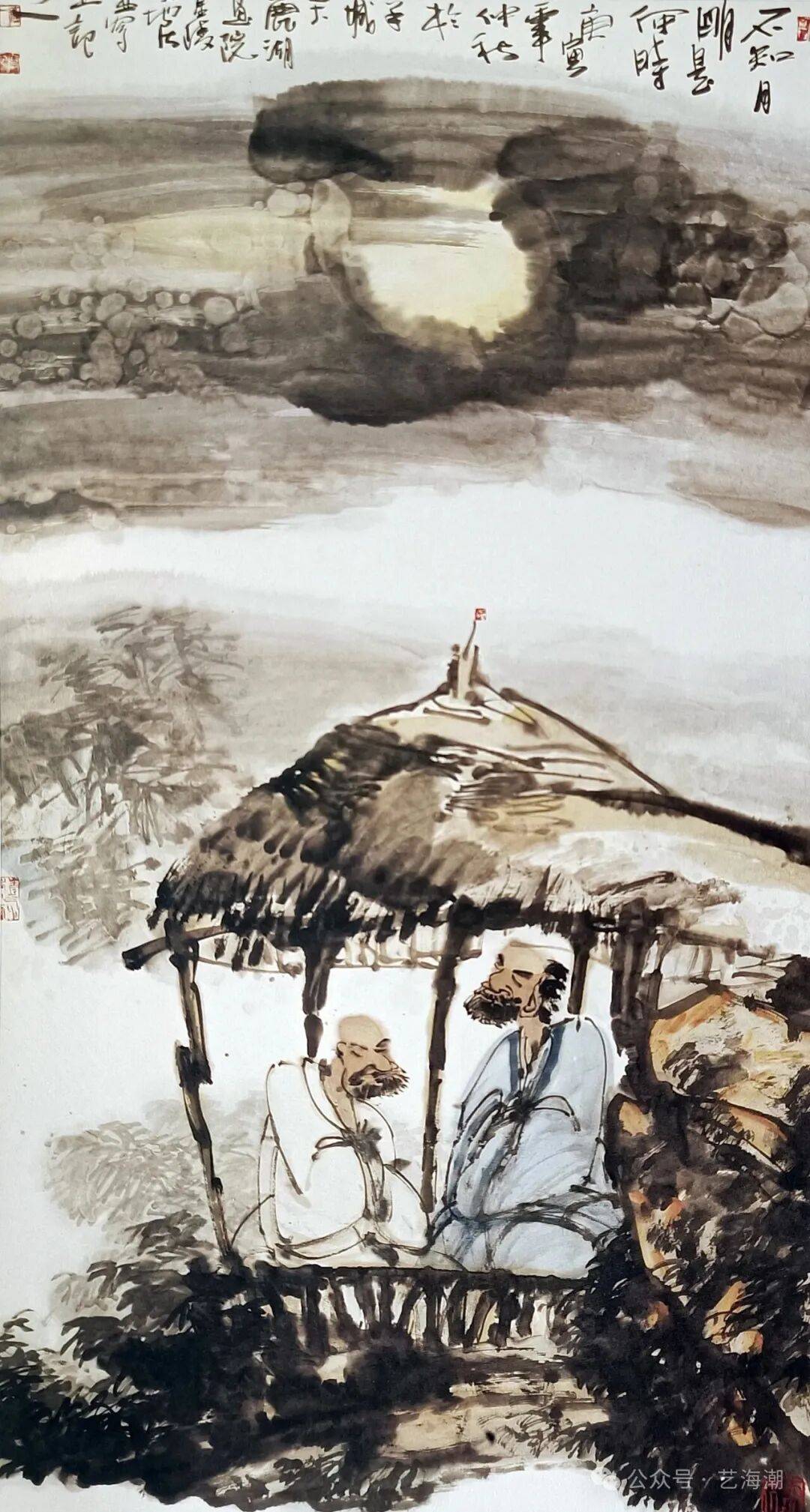

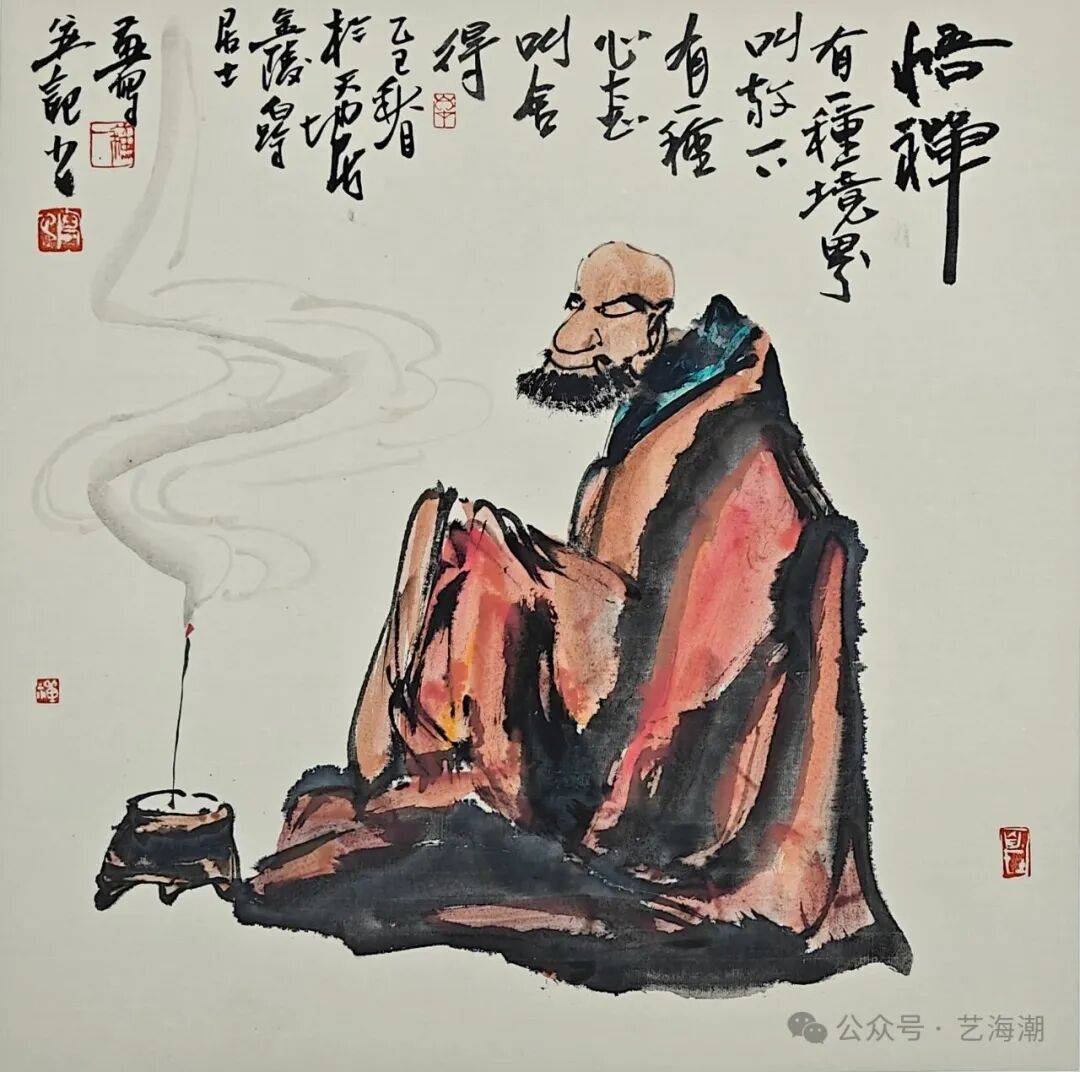

三、诗画同辉:灵魂对话中的禅意共鸣

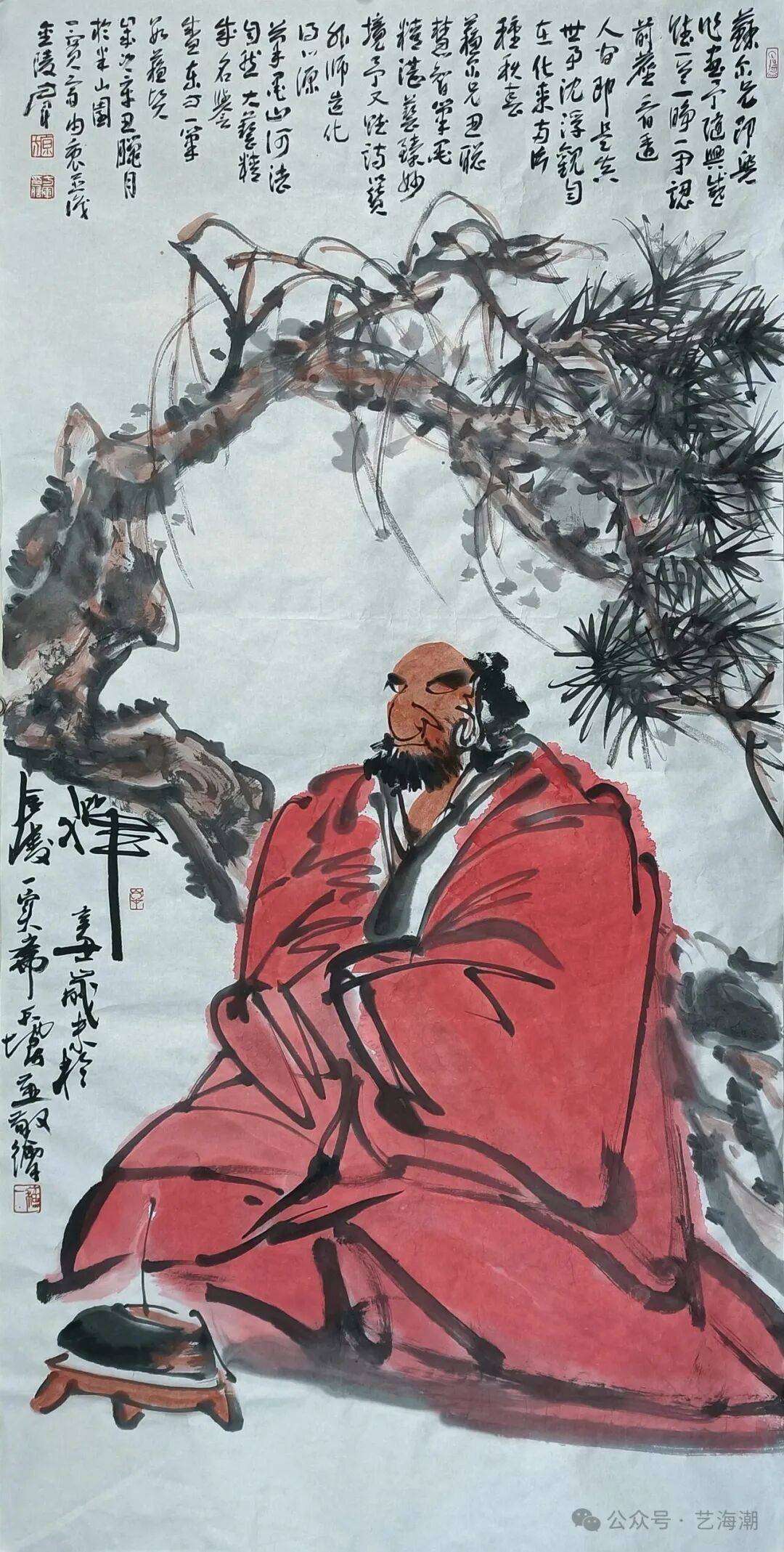

苏尔与诗人方军的合作,堪称“画为视觉诗,诗为文字画”的当代典范。观《达摩悟禅》一作,方军题诗“一睁一闭认前尘,看透人间即是真”,诗中“睁闭”间的通透,与画中达摩低眉指天的禅定互为表里;“化来两片种秋春”更妙,既赞达摩以禅心点化世间,亦合画中松枝一浓一淡,暗喻“春秋”轮转。此次创作乃灵魂相遇,诗画在“禅”的维度完成精神共振。

苏尔作画 方军题诗

方军“外师造化得心源,笔墨山河法自然”之句,直击苏尔艺术根本。其画从非闭门空想,皆是踏遍皖南后的心灵感悟。而“大艺精成名誉盛,东方一笔数苏贤”之誉,我们或可理解为诗人基于深厚友谊的“诗人式礼赞”,它生动揭示了苏尔艺术在情感与精神层面所能抵达的共鸣深度。曾任中央美术学院院长潘公凯教授评述:“苏尔与方军的合作,打破了诗画分离的创作惯性。”

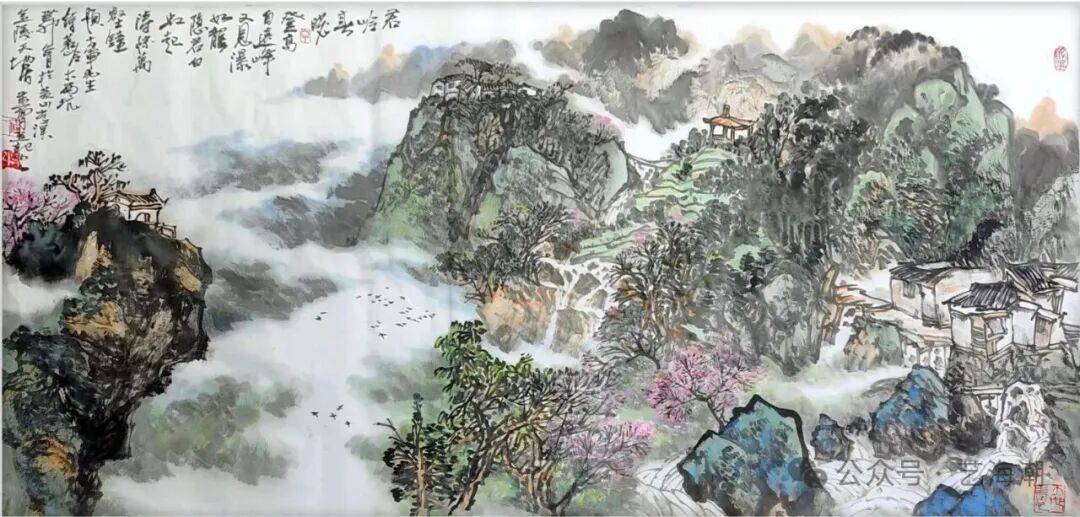

苏尔作画 方军题诗

题箬岭大溪坑“登高自远峰,又见瀑如龙。隐若白虹起,涛惊万壑钟。”

四、意境独造:瞬间永恒的定格与幽古哲思

苏尔最擅捕捉自然“瞬间之美”,将彩虹掠山、晨雾漫垄、月光落檐等顷刻景象,定格为“永恒的诗”。此乃对道家“逝者如斯,而未尝往也”的生命体悟,既承弘仁“搜尽奇峰”之写生传统,亦融入当代“生态审美”的人文关怀。《月色皖南》即其典范。他不画正午之清晰,不画雨夜之沉郁,独选月光初洒那朦胧生诗意的瞬间。为再现此“知觉变幻”,他采用宿墨法,使墨色与月色交融,让观者如临其境,似闻虫鸣、感山风。此作被誉为“当代山水意境营造的典型样本”,揭示出“山水的意境不在‘全’,而在‘瞬’—— 一瞬的光影,便是一世的心境。”

其画中萦绕的“幽古思情”,并非复古陈旧,而是对时光的敬畏。若将黄宾虹"浑厚华滋"的笔墨视为对山河内在生命力的宏大叙事,李可染“逆光山水”是对物象体量感的现代重构,那么苏尔的“幽古”则是对时光流逝本身的静观与低语。如《枫桥月泊》中那份"空明静气"的悠远,让千年后的我们仍能读懂古人“寄情山水”的初心。渔翁的衣着简化为水墨色块,摒弃传统工笔的细节描摹,暗合当代人"去繁就简"的审美需求。这种“古今共鸣”,恰是当代山水创作的核心价值。

五、艺道长青:淡泊坚守与当代启示

在求快求名的时代,苏尔“寂寞耕耘”的姿态本身即是一种文化修行。他不逐市场,不赶潮流,甘守皖南与笔墨对话。四十余载,其艺术从“形似”走向“神似”,从“描摹自然”走向“妙造自然”。其作品因“既承传统精髓,又具当代活力”的鲜明特质,被视为新时代山水画的优秀代表。

而他甘守寂寞的定力,正体现在那些极具感染力的视觉印记中:《静谷松风》中松针仿佛在缓慢呼吸的笔触,《月色皖南》里月光在宣纸上如时光沉淀般的微妙晕染——这些笔墨痕迹,无不印证着一种“让中国画慢下来”的深沉力量。这并非停滞,而是扎根于传统与自然深处的从容生长,运笔用墨的思想深度与文化厚度,均已显露出沉静的“大家气象”。

当然,在观念先行的当代语境下,苏尔之路或被视为“保守”。然其价值恰在于此——他的“保守”构成了一种强有力的文化回应。其所坚守的“慢”与“幽古”,正是对信息爆炸时代的精神疗愈;其“天人合一”的哲思,亦与全球生态关怀内在相通。他的艺术证明,“传统笔墨的当代转化”可走得更扎实深远:非颠覆传统,而是为传统框架注入时代呼吸。

结语:苏尔山水画是传统笔墨当代转化的典范,亦是现代人精神栖居的津渡

方军赞其“贤”,正指向其艺术的纯粹、对自然的敬畏及以笔墨载道的践行。我们有理由相信,以其“澄怀观道”的心境与“苍润灵动”的笔墨,苏尔定能在当代山水画的高原上立起属于自己的峰峦。彼时再观其画,将更深刻体悟:墨润的不只是山川,更是性灵;笔蕴的不只是技巧,更是本心;道融的不只是画境,更是生命。这份穿越千年的“永恒”,正是中国画的生命密码,而苏尔以四十余载的坚守,为我们解开了其中的一道密钥。

苏尔的艺术,根植于诗化的生活,成就于诗化的创作。那隐居皖南的晨昏、与山川草木的对话,是其生命展开的诗篇;那苍润的笔墨、幽古的意境,是这诗篇自然流淌的章节。

苏尔以此为我们这个时代构筑了一座精神的津渡:让被凡尘琐事牵绊的现代灵魂,得以在此暂歇,掬一捧桃花潭的月光,听一曲青弋江的松风,最终将焦渴的心灵,渡往那片可被凝望、可被栖居的永恒山水。

(本文作者系中国水墨艺术研究院特聘艺术评论家,南京艺海潮书画院理论研究部主任、研究员)

附录:苏尔艺术简介

苏尔(1961年6月生)江苏省南京人,是中国著名山水画家,现任南京艺海潮书画院副院长,一级美术师,中国水墨艺术研究院副院长,中国国学研究会研究员,江苏省美术家协会会员,江苏省国画院特聘画家,新金陵画派后继力量的代表性画家之一。

自上世纪90年代起,他离群索居,隐逸于安徽泾县桃花潭畔,潜心创作三十余载。其艺术扎根于传统,深受黄宾虹“五笔七墨”及新安画派影响,同时融合金陵画派的笔墨气韵,形成个人“苍润浑厚、幽深玄远”的独特风格。他坚持以“外师造化,中得心源”为信条,作品聚焦皖南山水,将道家“天人合一”的哲思与当代生态审美意识融于一体,在诗画合璧的探索上亦成就斐然。

其作品多次入选全国美展、全国山水画双年展、全国青年美术作品展览等国家级重要展览并获奖。2006年《月色皖南》入选“法国卢浮宫世界名画展”,2022年《峰高无坦途》荣获“世界华人华侨书画大展”一等奖。多幅代表作被中国美术馆、南京博物院、江苏省美术馆、泾县博物馆等权威机构收藏。巨幅山水《中华魂》被北京奥申委收藏。出版有《苏尔画集》、《苏尔山水》、《溪山行旅——苏尔作品集》等多部专著。艺术成就被《美术》、《中国书画》、《美术观察》《人民日报· 新闻战线》《书画世界》《大美江苏》以及《中国书画报》《美术报》《新华日报》《南京日报》《扬子晚报》、《皖江晚报》、《合肥晚报》、《时代周刊》、《东方卫报》等专业媒体广泛报道,中央电视台、江苏电视台曾专题采访并报道,被誉为“在传统深处寻找当代回声的隐逸大家”。

【文章:玉林 / 编辑:海潮 】