“三家分晋”是中国历史上一个具有里程碑意义的事件,它不仅是春秋时代结束、战国时代开启的标志,也深刻地揭示了国家内部权力结构失衡如何导致一个强国的覆灭。

晋国曾长期是中原霸主,从晋文公开始,称霸百余年。

这样一个超级大国最终被自己的三位大臣瓜分,其根本原因在于 “公室衰微,卿族坐大” 。

具体来说,可以归结为以下四个关键因素:

一、根本性制度隐患:曲沃代翼与公族凋零。晋国分裂的种子,早在春秋初期就已经埋下。· “曲沃代翼”的阴影:晋国初期曾发生过小宗(曲沃一系)取代大宗(翼城一系)的内战。

最终,曲沃武公成功取代了晋侯,被周僖王正式册封为晋国君主。

· 后果:这场胜利让新任的晋国公室心有余悸,他们极度害怕自己的近亲(公族)未来也会依样画葫芦,威胁君权。因此,晋献公等君主开始大规模诛杀、驱逐公族子弟(“晋无公族”)。

· 权力真空:公族被铲除,意味着国君失去了最天然、最可靠的屏障和支持力量。国家需要人来管理军队、治理地方,这个巨大的权力真空,就由异姓的卿大夫家族来填补了。

二、卿大夫家族的崛起与固化在晋文公称霸的过程中,他依靠的正是这些异姓卿大夫。

具体情况,我们后面专门发文聊一下一国三公、重耳周游列国以及其称霸的事。

· 六卿制度的形成:晋国逐渐形成了由多个显赫家族(最初有十多家,后兼并至六家)轮流执政的“六卿制度”。

这六家(如赵、魏、韩、智、范、中行等)掌控了晋国的军队、行政和财政大权。

· 权力世袭与内部竞争:六卿的职位是世袭的,他们在自己的封地里拥有独立的行政、军事和经济体系,俨然是“国中之国”。

为了生存和发展,各家都在自己的领地内进行改革,增强实力,同时也在晋国中央和对外战争中激烈竞争,争夺更大的权力和土地。

三、残酷的内部兼并:从六卿到四卿,再到三家卿大夫家族之间的斗争异常残酷,是一个不断“大鱼吃小鱼”的过程。1. 第一阶段(公元前6世纪-前5世纪中期):十余个卿族经过百年的混战与兼并,最终剩下实力最强的六家:智氏、赵氏、魏氏、韩氏、范氏、中行氏。

2. 第二阶段(公元前497年):赵氏发生内讧(这里面就是赵氏孤儿的典故了,回头我们细聊),范氏和中行氏支持失败的一方,与赵、魏、韩、智四家开战。

经过长达八年的战争,范氏和中行氏被灭,其领地被剩余的四家瓜分。晋国大权落入智、赵、魏、韩四家手中。

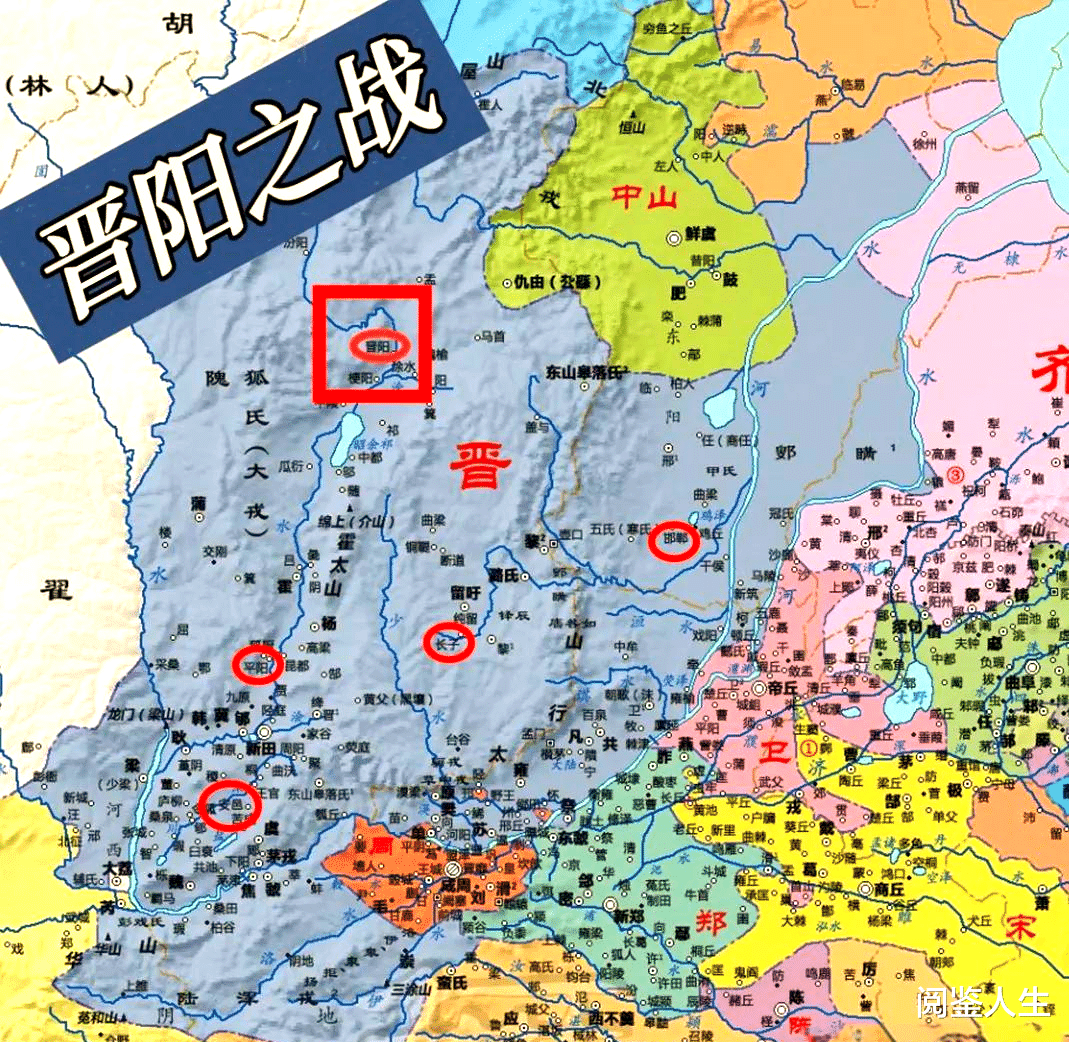

3. 第三阶段(关键转折:晋阳之战,公元前455-前453年):

· 当时实力最强的智氏家主智瑶(智伯瑶),仗势向韩、魏、赵三家索要土地。· 韩康子、魏桓子畏惧智氏,被迫交出土地。· 赵襄子坚决不从。· 智瑶便胁迫韩、魏两家一起,三家合兵围攻赵氏的根据地晋阳城(今山西太原),历时三年未能攻下。· 关键时刻,赵襄子成功说服韩、魏两家,指出“唇亡齿寒”,一旦赵氏被灭,下一个就轮到他们。· 于是,韩、魏临阵倒戈,与赵家里应外合,一举消灭了最强大的智氏,并瓜分了其土地。

晋阳之战后,晋国的分裂已成定局。、

· 名存实亡的晋国公室:此时,晋国国君只剩下国都绛和曲沃两座小城,完全沦为赵、魏、韩三家的傀儡。

· 合法化分裂(公元前403年):赵、魏、韩三家派使者前往洛邑,要求周威烈王正式册封他们为诸侯。周天子无力拒绝,只得正式册封赵籍、魏斯、韩虔为诸侯,这就是 “三家分晋”。

· 最终落幕(公元前376年):赵、魏、韩三国将最后一任晋国君主晋静公废为庶人,晋国祭祀彻底断绝。

总结晋国的灭亡,是一个系统性、长期性的过程:

· 根源:公室自剪羽翼,导致权力结构失衡。

· 过程:卿大夫家族在填补权力真空和相互竞争中不断壮大,并通过残酷的内部兼并完成整合。

· 导火索:最强卿族(智氏)的贪婪与战略失误,促使其他家族联合反击。

· 结局:在既成事实下,获得周天子的合法性背书,一个超级大国正式裂变为三个强国。

一个组织最大的敌人,往往不是外部的挑战,而是内部权力机制的失控与失衡。

当中央失去对地方的有效控制,当下属的力量总和远超核心时,分裂几乎是历史的必然。

评论列表