2025 年秋冬,两起“假院士”事件接连爆雷,把学术圈的底线撕开得清清楚楚。

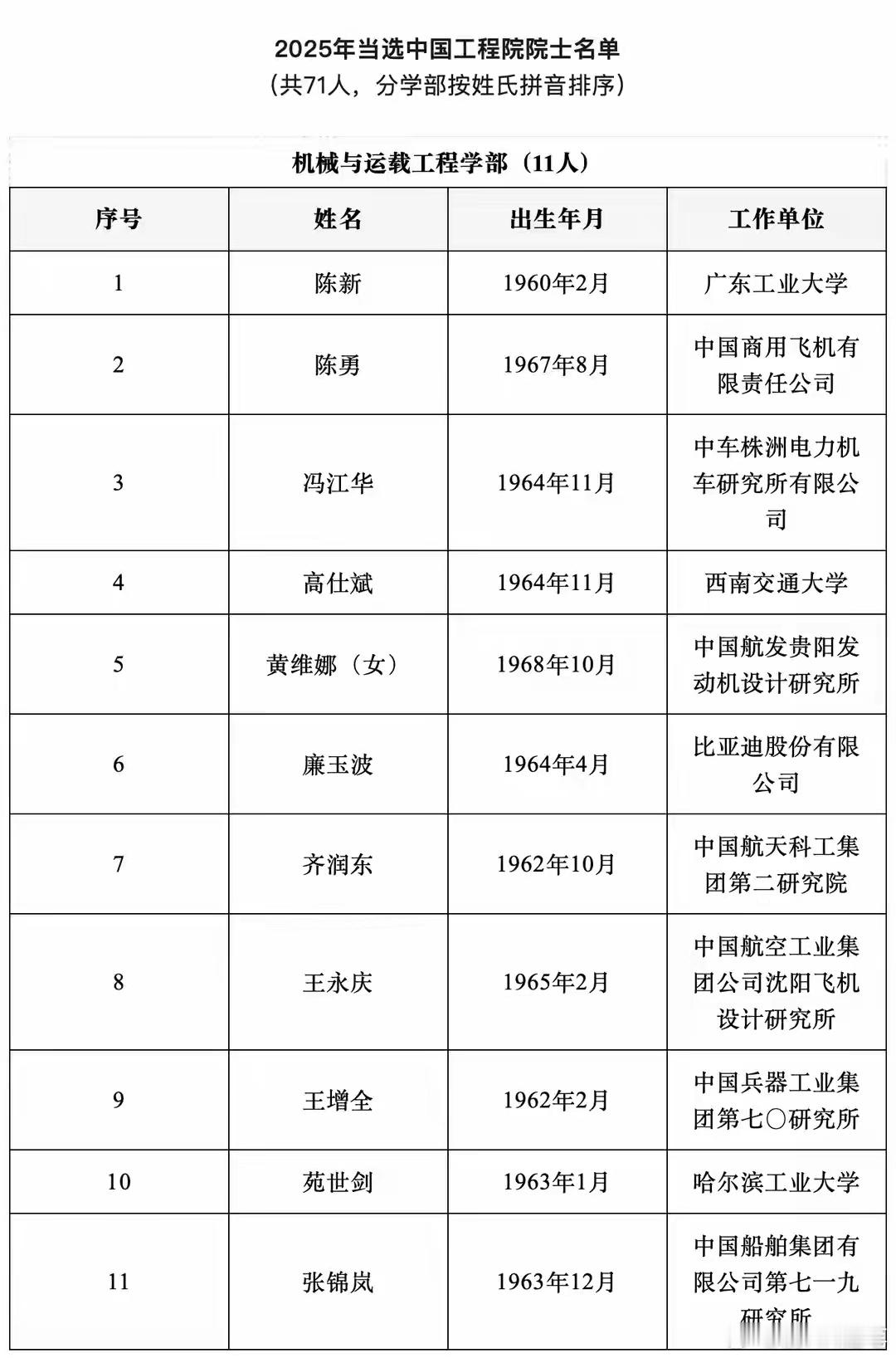

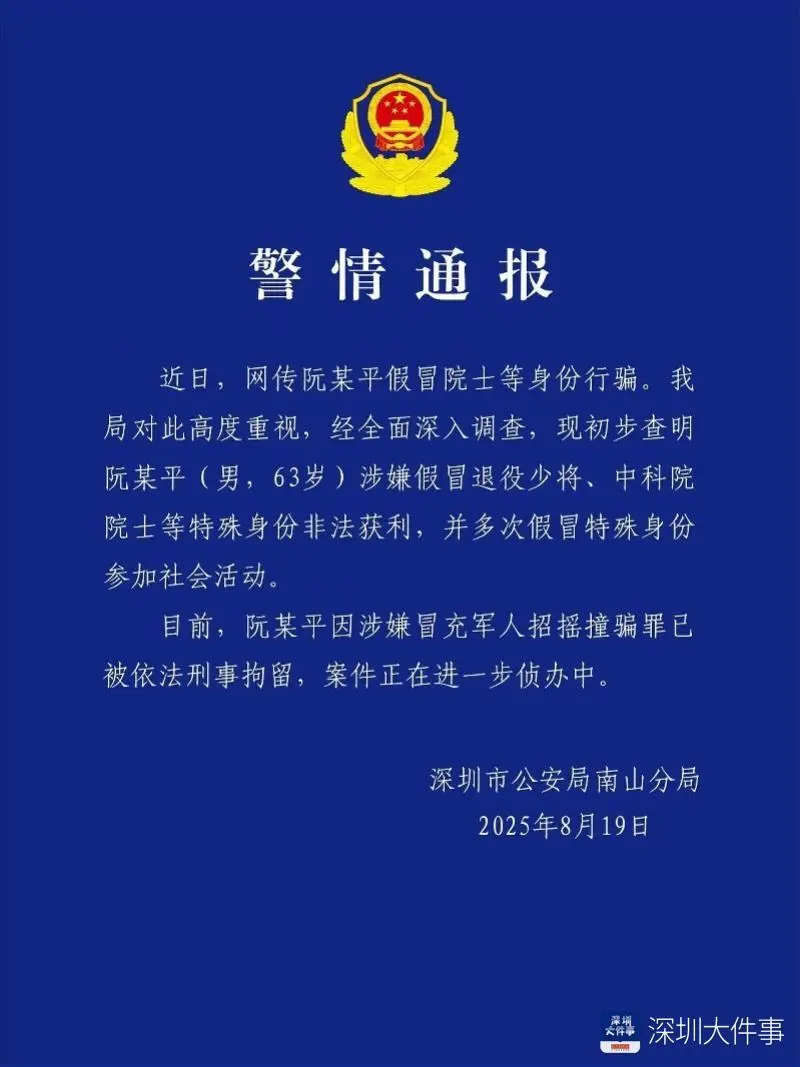

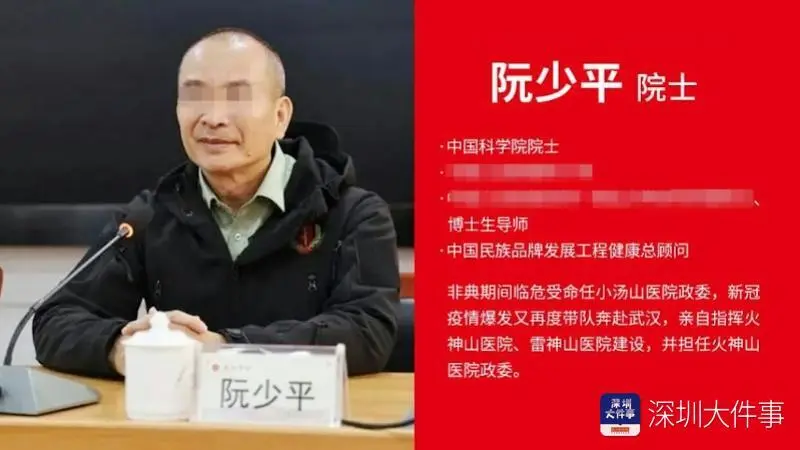

江苏科技大学郭某,以高中学历包装成“俄罗斯工程院外籍院士”,甚至入选省人才工程,多项头衔全部靠造。阮少平则靠虚构的“火神山政委”等履历,在多省站台多年。

这些事故不是偶然,而是系统性问题。

记者卧底咨询中介时,对方报价很直接:40 万,最快两个月,拿“欧洲自然科学院院士”。

中介不仅负责申报,还负责包装:帮你写论文、整专利、凑成果、准备材料。甚至能安排“授勋仪式”。

郭某的履历就是照着这条链条拼出来的。假论文、假奖项、假头衔,连“高考状元”都是编的。但就是这样一个“套娃式履历”,竟然能混入高校体系。

阮少平的路径更简单,只靠夸张履历,在讲座、学校、企业一路横走。直到网友随手一查,才被拆穿。

这背后不是他有多高明,而是这一套产业链,成熟得令人不安。

江苏科技大学的回应很轻:“审核不严。”

但实际的问题远不止“不严”。

首先,审核太依赖纸面材料。学历、论文、奖项本该多渠道核验,但不少高校只看申请人提供的 PDF,不查数据库,不查官网。郭某声称的 170 多篇 SCI,核心数据库里根本搜不到,却顺利通过。

其次,境外头衔是最大盲区。“俄罗斯工程院”“欧洲自然科学院”听起来都很专业,但到底是科研机构,还是民间协会、商业组织,国内没有统一认证。高校往往靠“名气判断”。

最后,利益捆绑导致审核天然放水。引进院士有政绩。引进高层次人才有经费。头衔越大,高校越“怕查”,越不敢动真格。

这使得造假成本极低。

真实科研靠熬,假科研靠包装。后者跑得更快。

为什么造假能成功?因为虚头衔太值钱了。

在现实利益中,一个“外籍院士”可以带来:

百万级科研启动费

住房补贴

职称晋升

项目优势

学校排名提升

对外宣传的“政绩”

这让“学帽经济”一路膨胀。论文代写、专利买卖、头衔买卖连成完整链条。

有的中介公开标价:SCI 论文 2 万起,专利转让几千,境外头衔四五十万。

只要愿意花钱,履历可以被批量生产。

真正沉下心做研究的人,反而在资源分配中被挤压出去。

这才是最伤学术的地方。

治理方向其实很清晰。

第一,必须建立境外头衔认证系统。像留学学历认证一样,把各类境外科学院分类、分级、公开,让真机构、假机构一目了然。头衔真假不再靠感觉判断。

第二,必须强化引才的交叉验证机制。查数据库、查奖项、查导师、查成果溯源,全流程留痕和可追责。清华、浙大已经在做,效果很明显。

更重要的是,要彻底去除“唯头衔论”。

六部门政策明确:看质量、看实效、看贡献,不看帽子数量。

只有当“凭实力更划算”,造假才会失去市场。

尾声假院士之所以能一路混,不是因为假得太精巧,而是因为我们对“光环”太宽容,对“内容”太松懈。

当头衔不再是万能钥匙,当审核真正盯事实而不是盯材料,当社会开始尊重真实科研而非闪亮名片时,假院士自然就没有立足之地。

真正的学术,不靠帽子,靠本事。