大禹治水的故事家喻户晓,但大禹治水这件事到底是不是真的?这个事件在诸多古代文献中均有记载,而且这些描写具有高度的一致性。

大禹治水

司马迁在《史记·河渠书》中详细描述了大禹治水的经过。

在 《史记·夏本纪》中,大禹从父亲鲧治水失败中汲取教训,改“堵”为“疏”,历时13年疏导洪水的过程,以及划分九州。

《尚书·禹贡》和《诗经·商颂》均提及洪水泛滥与大禹平治天下的史实,其中《诗经》明确记载“洪水芒芒,禹敷下土方”,也说明确有此事。

其他的典籍,比如《山海经》《左传》《孟子》等均记载了尧舜时期的大洪水以及大禹治水,形成了多元性的相互证据,排除了历史研究中的孤证不立。

位于河南洛阳的二里头遗址,经过考古鉴定距今至少在3800年以上,而这个时间节点正是中国夏朝时期。

洛阳二里头遗址

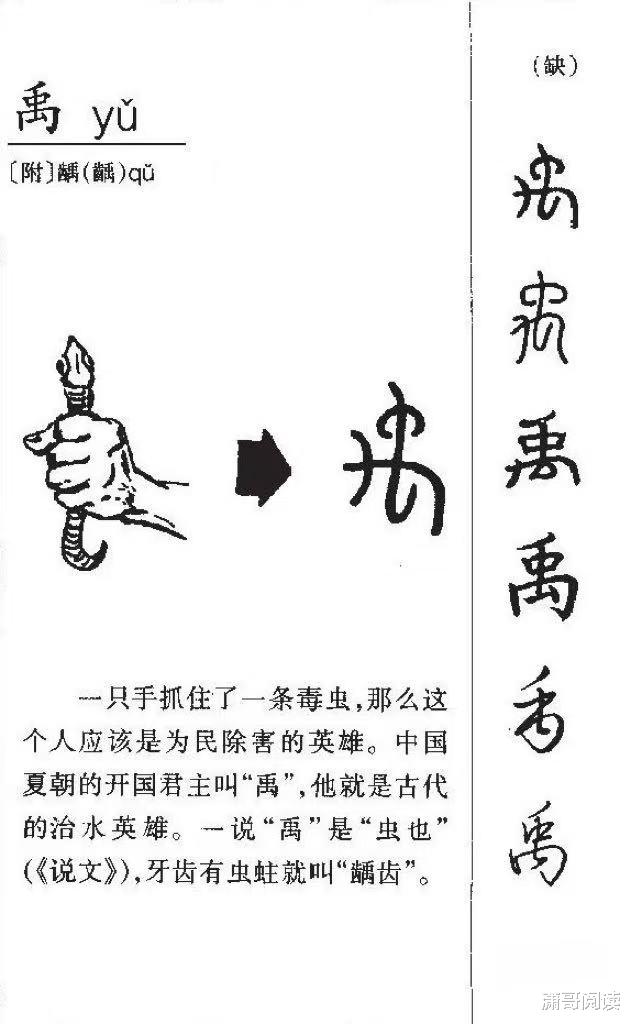

我们称大禹为夏禹,是夏朝的开创者。

但夏朝到底存不存在呢?这个目前争议很大,为什么有争议呢?因为虽然夏朝在史书中有明确记载,但是关于夏朝确切的时间和统治都不确定,而且至今并未发现夏朝的文字或肯定的文物,二里头仅能证实是夏朝中晚期遗址。

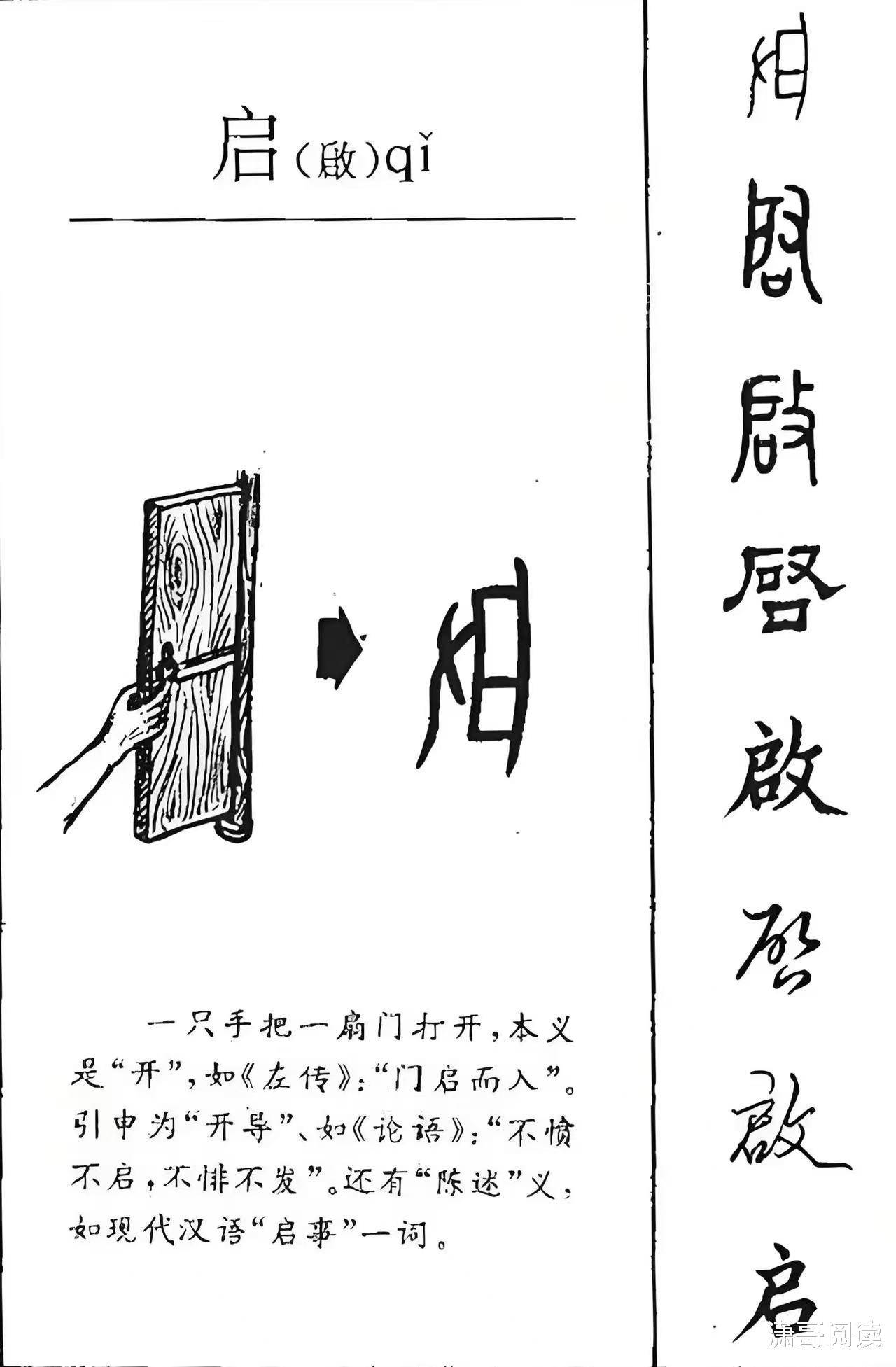

在《尚书》《孟子》《吕氏春秋》《华阳国志》《庄子》等史书都记载了大禹治水这个事,而且描述基本一样。史书上记载了大禹和涂山氏生了儿子启,这个“启”字有开始、开启的意思,所以史学家们就认为是“启”开创了夏朝。古人的名字可不是随便起的,上古时期的老百姓可能就没有名字,只有帝王才有名字。

再来看“启”这个字,甲骨文里面的“启”字由“户”与“又”字组成,“户”就是门户,“又”代表的是手。意思就是说启的出生是因为有人为干预,这才有了“启”,这个“启”就有开启新生命、新时代的意思,或许是大禹的儿子“启”开创了夏朝。

在二里头遗址里面出土了一个绿松石龙形器,这个龙形器的造型跟我们传统的龙形器的形状差别很大。这条龙的头是方的,特别是尾巴像蛇一样卷起来。给人感觉看第一眼就像一个字,什么字?就是禹字的甲骨文。它只是把中间身体的那部分拉长了,而且尾巴卷曲的方向也与禹字一致。

还有它的方位也与众不同。中国从古至今地下埋的东西都很讲究方位,一直到今天也是如此,根本不可能随便乱放。古代祭祀主位都是朝向北方,也就是南北方向摆放,这是规矩不容破坏。但是这条龙的摆放偏偏是东西方向,准确的说它的头朝向西北方。这种现象在我们中国文化里非常独特,没有之一。如此珍贵的文物,这种摆放显然不是失误,而是故意为之。

绿松石龙形器

那它的目的是什么呢?在西北方向有一座重要的山,就是昆仑山,远古时期叫昆仑墟。昆仑墟就是黄河、长江的源头,而这个龙形器正指向昆仑,身体就像黄河一样。

昆仑山

大禹、龙形器、黄河似乎都在讲述一个事,就是大禹治水。

不管大禹治水是不是真的,都非常的伟大。

远古文明是以农业生产为主的文明,农业最主要的就是土地和水,缺一不可。有土地没水不行,有水没有土地也不行,这两样东西必须达到平衡。

大禹生活的那个时期,也许真的发生过一场能把天和地都毁掉的洪水。大禹靠着自己的努力,聪明的头脑,带领着大伙消除水患,顺利地渡过了那场灾难。

直到现在,洪水依然是人们生活中最恐怖的自然灾害之一,这让我们不禁感叹,大禹治水那个时代,科技水平和生活条件比现在差远了,可他却带着大家成功战胜了困难。

洪水退去四千年后,当我们凝视二里头遗址的绿松石龙形器,仍能感受到那个激荡时代的心跳。大禹治水不仅是人与自然的对话,更是文明破茧的胎动,它用滔滔洪水淬炼出华夏文明最初的形态,让散落的部落星火凝聚成照耀千古的文明之光。

————往期精彩回顾————

布鲁威斯号:灾难不是终点,而是新生的开始。

一日和尚一日钟,钟不鸣,和尚亦死矣。

世界级文明:地中海文明的千年辉煌与深远影响

衣冠南渡:中华文明的延续与重生

庄惠之交:超俗的友谊与智慧的碰撞

西南联大:大师云集,群星闪耀,中国教育的传奇。

民国文人趣事,让你笑到捧腹。

法国瓷器博物馆3件中国青花瓷被盗,瓷器中的爱马仕:元青花。

“和珅跌倒,嘉庆吃饱”:18世纪的世界首富和珅。

从流失到回归:圆明园十二兽首的百年坎坷路