作为军事观察员,最令我震撼的并非歼 - 50 的科幻外形,而是机头空速管的彻底消失 —— 这个被业内视为 “研发进度晴雨表” 的装置,其退场背后是中国航空工业的实力宣言。从 2024 年底首飞传闻算起,仅 9 个月就完成从 “依赖机械探针” 到 “自主感知” 的进化,要知道歼 - 20 用了 3 年,歼 - 35 更是耗时 8 年。

这绝非简单的设计调整。取消空速管意味着两大突破:其一,分布式传感器网络已形成 “空中神经网络”,机身上百个微型传感器实时融合空速、气压等数据,精度远超传统机械装置;其二,研发已跳过早期验证阶段,直接进入量产导向的优化周期。这种速度背后,是沈飞 J-XDS 项目积累的技术储备,更是中国战机研发体系从 “迭代优化” 到 “并行突破” 的质变。

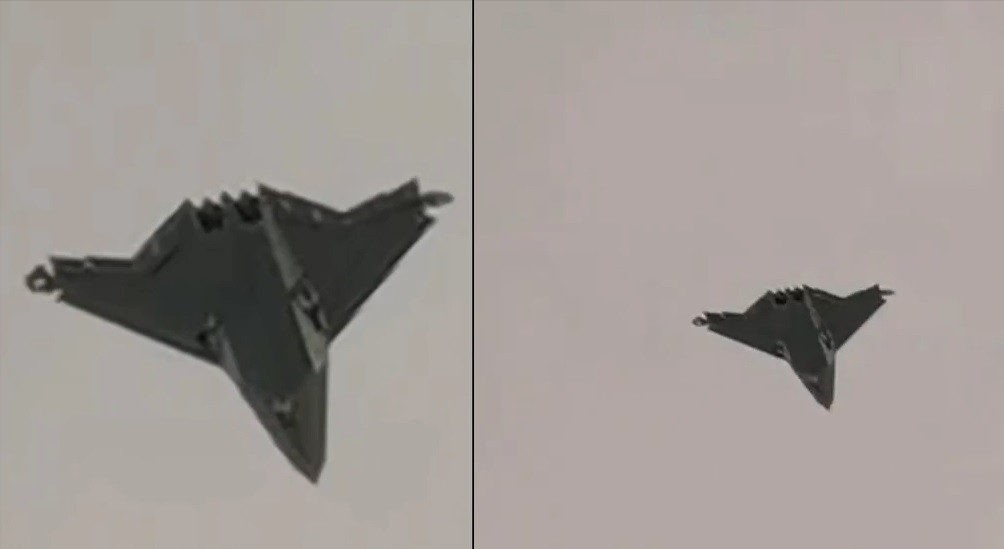

歼 - 50 的 “兰姆达翼” 无尾构型,堪称对五代机设计逻辑的颠覆。作为军事观察员,我深知垂直尾翼是战机侧向最大雷达反射源,取消它意味着隐身性能实现量级跃升 —— 雷达反射截面积(RCS)可降至五代机的 1/10 以下。但无尾布局的气动不稳定难题,曾让多国望而却步。

歼 - 50 的解决方案堪称精妙:“动力 - 气动 - 飞控三位一体” 系统构建起三重保险。方形二元矢量喷口不仅能提供俯仰力矩,更可直接生成偏航控制力,成为无尾飞行的核心支撑;全动翼尖装置能在 0.1 秒内调整姿态,既强化滚转响应,又能抑制大迎角失速;再配合等离子体流动控制技术,该机已在试飞中完成五代机需矢量喷口才能实现的 90 度仰角机动。这种设计让美国《战区》网站直言:“其翼面操纵的复杂程度,已让 F-35 显得落后。”

尾部设计更显功力:S 形遮蔽通道配合锯齿状喷口边缘,将雷达波散射至非回波方向,彻底弥补了歼 - 20 尾追情境下的暴露风险。这种全向隐身能力,使歼 - 50 从歼 - 20 的 “防御拦截型” 转变为 “进攻突防型” 利刃,可深入敌防空体系后安全撤离。

作为长期跟踪海军装备发展的观察员,歼 - 50 加强型双轮前起落架的设计,释放出比性能参数更关键的战略信号。陆基战机普遍采用单轮起落架,而双轮构型是舰载机应对航母甲板高冲击、窄空间的标准配置 —— 着舰瞬间需承受数倍重力的冲击,双轮结构能显著提升承载能力与安全性。

这一细节直指福建舰等弹射型航母的未来需求。若歼 - 50 确为舰载型号,中国将成为全球首个实现六代舰载机试飞的国家,形成歼 - 15(四代)、歼 - 35(五代)、歼 - 50(六代)的跨代舰载机梯队。这种配置的战略价值不言而喻:六代机可凭借全向隐身与超视距感知,为航母战斗群构建百公里级防空圈;五代机则负责中距拦截与协同作战;四代机承担对地打击任务,形成多层次攻防体系。

歼 - 50 的低空亮相,本质是中国航空工业 “技术自信” 的公开宣言。从 9 个月取消空速管的研发速度,到无尾布局的工程突破,再到舰载基因的战略预埋,每一个细节都印证着:中国已从 “追赶五代机” 迈入 “定义六代机” 的新阶段。

美国 NGAD 六代机计划仍停留在概念阶段,而歼 - 50 已通过民间拍摄完成 “公开试飞”—— 这种透明化展示,比性能参数更具威慑力。正如美媒哀叹:“当对手的六代机在推特直播试飞,我们的原型机还锁在保密车间。” 对于军事观察员而言,歼 - 50 的意义远超一款战机:它标志着中美空中力量的竞争,已进入中国主导节奏的全新阶段。

评论列表