今天是精读君陪伴你终身成长的第4367天

精读君通识词典已上线2154个词条

01

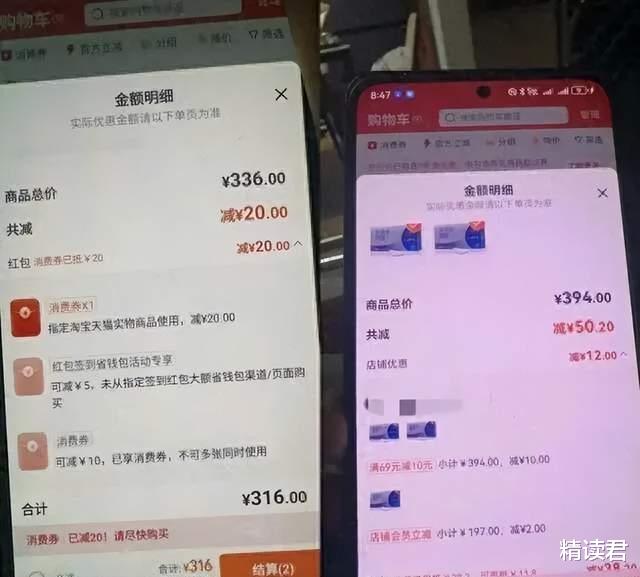

豆瓣小组“消费维权者联盟”里,网友“@咖啡不加糖”贴出了两张让她哭笑不得的订单截图。

“我的88VIP开了快四年,本为省钱省心。今年6·18,我在淘宝看中某品牌隐形眼镜,我的会员‘优惠’后是343元。

但我用家人的非会员账号一看,同款总价才336元,用完一张平台券后到手价是316元——比我这个付费会员还便宜27块钱。

我去问客服,客服只说‘不同账号优惠券不同是正常的’。

所以,我每年掏钱开会员,是为了享受‘更贵’的特权吗?”

这条帖子迅速引发了数百条共鸣回复。

有人晒出在不同平台的经验:

瑞幸咖啡4部手机点同一杯生椰拿铁,竟出现9.9元、10.9元、13.9元三个价格,点单最多、积分最高的账号,看到的反而是最贵的13.9元;

在美团订机票,黑金会员看到的票价竟比普通会员贵出32元;

在直播间买烤鱼套餐,老用户结算时莫名比新用户多出10元。

这些看似荒诞的个案,背后是同一套经济学逻辑在运作。

这就是《让你爱不释手的超实用日常经济学》中揭示的“价格歧视”——

商家不再满足于统一定价,而是千方百计地“看人下菜碟”,目标是从每个人的钱包里,榨取最大可能的价值。

02

其实,“价格歧视”并非数字时代的新发明。

书中早就有过精辟的阐述:它的本质是将同一商品,以不同的价格卖给不同消费能力和意愿的人,从而实现利润最大化。

①传统版“价格歧视”:我们其实早已习惯。

电影院的学生票半价,是因为学生群体支付能力较低,低价能吸引他们走进影院。

商务舱机票价格数倍于经济舱,差旅报销的商务人士对价格不敏感,航空公司便对他们收取高价。

这种歧视甚至是“光明正大”的,因为它基于可见的、相对公平的规则(年龄、服务等级)。

②算法版“大数据杀熟”:今天的“杀熟”,隐藏在算法的黑箱里。

平台通过我们的消费记录、浏览时长、手机型号甚至搜索关键词,精准绘制出一幅“用户财富画像”和“价格忍耐度曲线”。

你是忠实的付费会员?那你对平台有依赖,涨价几分你大概率也会接受。

你用的是高端手机?算法可能判定你的消费能力更强。

你反复搜索同一件商品?说明你购买意愿强烈,给你稍微涨点价也无妨。

一位电商行业分析师点破了关键:

平台的动态定价系统,对消费者而言如同一个不透明的“黑箱”。

平台总能以“算法推荐最适合的优惠”等理由来解释差异,个体用户在信息和技术上均处于绝对弱势。

03

知乎上有个热门讨论:"为什么同一家外卖店,会员反而比新客贵?"

一位从业者揭秘:平台会根据你的消费习惯定价。经常点下午茶的白领,看到的价格就比偶尔点餐的上班族高。"这不是杀熟,这是精准收割。"

就像书上说的:对价格敏感的人,给点优惠就能打动;对价格不敏感的人,原价照卖也不影响销量。

商家要做的,就是给不同人展示不同的价签。

但价格歧视玩过头也会翻车。去年某电商平台被爆"大数据杀熟",会员买奶粉比新客还贵20%。消息一出,用户纷纷卸载APP。"

当我们发现被当傻子耍时,商家的损失远不止少赚那点差价。"一位网友评论道。

真正的聪明不是算计顾客,而是找到双赢的平衡点。

书里说,成功的价格歧视是“拉拢支付能力低的客户,同时赚取支付能力高的客户的利润”。

但在算法时代,“支付能力高”被扭曲成了“宰你一刀你也不会跑”。

付出忠诚反而成了被加价的理由,这才是最让消费者感到背叛的一件事。

商家吃定老用户不会轻易离开,但失去信任后,谁还愿意买单?

04

面对不透明的算法,不少人也开始了一场充满无奈的“反向驯化”。

网络上流传着各种“攻略”:

有人尝试在平台搜索时评论“太贵了,买不起”,希望能被算法判定为“价格敏感型用户”从而推送优惠;

有人定期清理浏览器缓存、更换账号,试图让自己“看起来像个新用户”;

有人购物前用不同手机、不同账号反复比价,成了下单前的标准动作。

说到底,价格歧视就像菜市场讨价还价。商家试探我们的底线,我们也在学着保护自己的钱包。

那么,如何在算法时代,做一个清醒的消费者?

①具备“价格意识”:重要消费前,善用不同账号、设备进行比价,不盲目相信“会员专享”。

②保留证据:养成截图保存价格信息、订单详情的习惯,为潜在维权做准备。

③用脚投票:当发现平台存在不公平时,果断转向更诚信的竞争者。

正如书中所启示的:市场的活力源于竞争,而公平是竞争的基石。

当企业不再把心思花在如何更精准地“宰客”,而是致力于提升产品与服务的真实价值时,我们才能真正迎来一个健康、透明的消费环境。

就像家楼下的便利店老板,给夜班护士永远留热乎的饭,价格还比标价便宜两元。

老板说:"她们半夜下班不容易,少赚点,心里踏实。"

你看,同样是"看人下菜碟",有人用来算计,有人用来温暖。

或许真正的经济学智慧,不是教我们怎么占便宜,而是提醒我们:在价格之外,还有更珍贵的东西。

评论列表