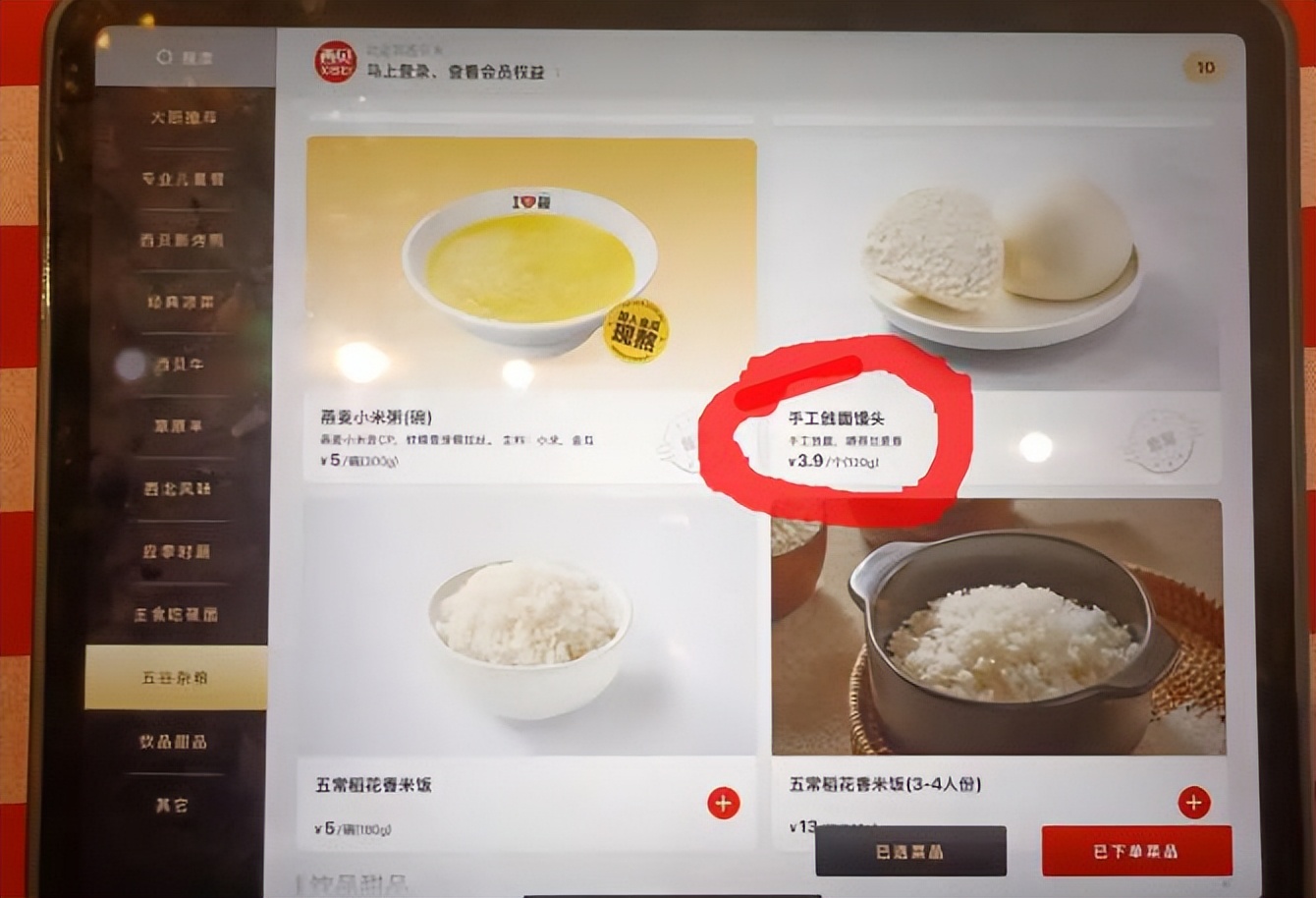

西贝莜面村再因“馒头事件”和预制菜争议登上热搜,此次“实力”上榜并非专业回归,而是来自互联网营销爆出的负面新闻。据悉,近日一位美食博主发布探店视频,力挺西贝售价3.9元/片的“古法戗面馒头”是名副其实的实力单品,称其“用料扎实、工艺讲究”,却遭网友集体吐槽“价格虚高”。更让网友“破防”的是这位博主“李佳琦式喊话”,更让网友集体抵制西贝的贵价菜品。(资源来自极目新闻)

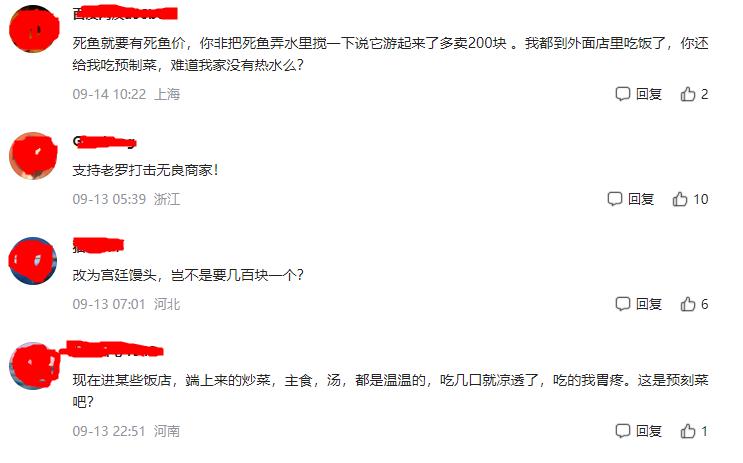

为何西贝的口碑会因为一位网红博主的探店就在消费者面前塌房呢?这背后的问题恐怕还包含有其他的原因。前段时间,西贝的负面新闻还有其创始人与罗永浩的隔空喊话。网红罗永浩在直播中直言西贝预制菜“难吃又贵”,引发消费者对餐饮业“高溢价低品质”现象的广泛讨论。虽然这件事在西贝创始人的道歉中暂告段落,但从这场风波背后折射出的是当代餐饮行业面临的三大核心矛盾:一是消费者对“价值”的敏感度提升、二是对“现制现做”的情感需求与工业化效率之间的冲突,三是社交媒体时代的口碑传播与良心出品的矛盾对立。

关注点1:餐饮溢价的合理性在哪儿?

西贝馒头事件中,争议焦点并非单纯的价格数字,而是消费者对“餐饮溢价合理性”的评判标准正在重构。餐饮溢价除了出餐的食物本身品质过硬,还可以通过服务人员提供的情绪价值的多少中体现,海底捞就是个正面案例。

关注点2:顾客的情感缺口是否引起真正的重视?

罗永浩对西贝预制菜的吐槽,反映了工业化生产与传统餐饮期待的错位。新浪财经报道显示,西贝的“贾国龙功夫菜”采用-18℃锁鲜技术,中央厨房配送率达80%,这本是提升出餐效率和标准化的重要举措。但消费者在支付人均150元的正餐价格时,潜意识期待的是“厨师现炒”的温度感。这种矛盾在抖音“科技与狠活儿”话题发酵后尤为凸显——某探店博主用热成像仪对比预制菜与现制菜的温度差异,获得百万点赞。值得注意的是,广州陶陶居通过“手工茶点现场制作间”、南京大牌档借助“明档现包小吃”等设计,巧妙化解了消费者对工业化的抵触。餐饮分析师指出:“预制菜不是原罪,缺乏场景化包装才是关键。消费者抗拒的不是技术,而是被蒙蔽的感觉。”

关注点3:社交平台的网红“探店”是否可信?

此次事件中,博主与网红的两极评价展现了社交媒体对餐饮品牌的双重作用。有媒体指出,西贝曾凭借“亲子莜面体验营”等营销活动积累良好口碑,但如今却被“21元馒头”的碎片化信息反噬。更值得警惕的是,短视频平台的“探店文化”正在重塑消费决策路径。网红探店是否是与商家联合的一场作秀,还需要我们消费者再斟酌一下。

最后,笔者的这些观点也只是个人观点,大家是否也有自己不同的看法呢?欢迎大家一起来讨论,各抒己见。

评论列表