清晨 6 点,82 岁的李奶奶像往常一样起床,踩着拖鞋走到厨房煮小米粥 —— 她不用惦记着给床头的 “报警器” 充电,也不用学怎么按复杂的按钮,铺在床垫下的 “小家伙” 早已悄悄记下她昨晚翻身 7 次、心率稳定在 72 次 / 分钟的信息,子女的手机上,只收到一句 “妈妈夜间状态正常” 的提示。

这是山西运城盐湖区独居老人的日常,也是舜熙科技 “智能化的贴身保镖” 最真实的模样。当全国超 1.1 亿独居老人面临 “怕跌倒、怕孤独、怕麻烦子女” 的三重焦虑时,很多人以为 “敢在家养老” 需要复杂的智能设备、24 小时在线的监控 —— 但舜熙科技用三个真相,打破了这种认知:真正的智慧养老,不是让老人适应技术,而是让技术像 “老熟人” 一样,无声守护却不添负担。

真相一:“不用学” 的技术,才是老人敢用的 “保镖”“上次孩子给买的智能手环,充电要插线,按错键就响,我怕吵到邻居,干脆收起来了。” 这是很多独居老人对智能设备的抵触 —— 复杂的操作、频繁的充电、看不懂的屏幕,让 “科技守护” 变成了 “科技负担”。

舜熙科技的第一个破局点,就是把 “需要学的技术” 变成 “不用管的习惯”。李奶奶用的智能床垫,是她儿子从社区服务站领回来的,“拆开包装铺在床垫下,插上电,社区说只要不断电就不用管”—— 老人连 “充电” 这件事都不用记。更贴心的是,它没有任何按钮:监测心率靠压力感应,识别翻身靠内置算法,连 “异常提醒” 都不用老人操作 —— 如果夜间超过 5 小时没翻身,系统会先通过卧室音箱用方言喊:“李奶奶,要不要起来喝口水呀?” 若没有回应,才会悄悄把预警发给子女和社区网格员。

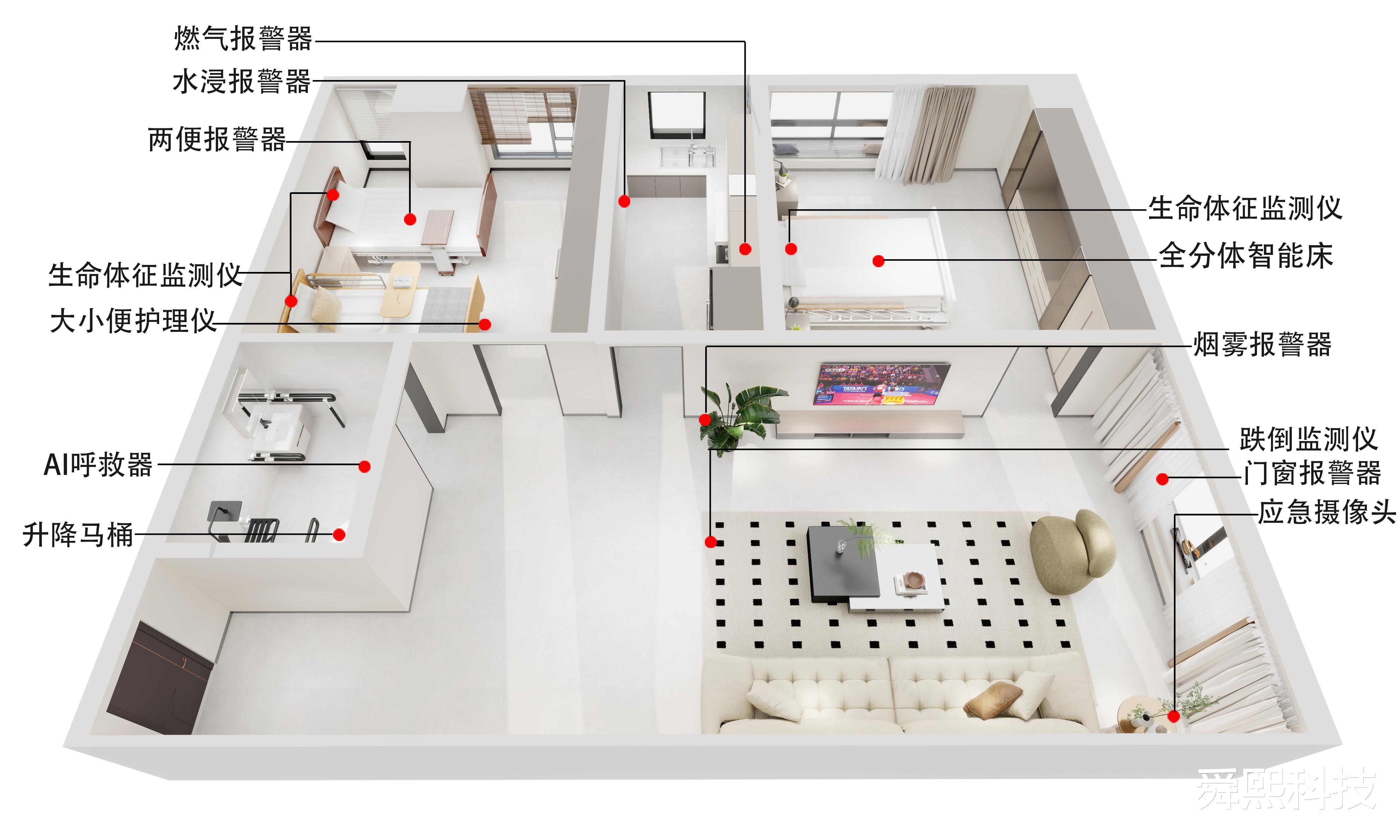

“不用学怎么开机关机,不用记怎么看数据,铺上就能用。” 这是李奶奶对这个 “床垫保镖” 的评价。舜熙科技在设计时,特意去掉了所有需要老人手动操作的环节:毫米波雷达装在天花板,不用调角度;应急呼叫器有两种方式,被动式响应和主动式响应;连设备故障都不用老人操心 —— 如果雷达信号变弱,社区运维人员的手机上会先收到 “需要检修” 的提示,上门时还会带袋老人爱吃的桃酥,“就像串门一样,不耽误我做饭”。

正是这种 “零学习成本” 的设计,让运城试点社区的老人设备使用率从最初的 35%,涨到了现在的 92%。对老人来说,“敢用” 才是 “敢在家养老” 的第一步。

真相二:“不打扰” 的守护,才让子女放心、老人安心独居老人的焦虑里,藏着对 “麻烦子女” 的愧疚 —— 怕自己半夜起夜摔了,要惊动子女从外地赶回来;怕子女总担心,每天要反复发 “我没事” 的消息。而子女的焦虑更直接:“看不到妈妈的情况,上班都心神不宁,总怕手机响。”

舜熙科技的第二个真相,是用 “不打扰的守护” 解开这份牵绊。68 岁的张爷爷住在运城老城区,儿子在西安工作,以前每天要打 3 个电话确认父亲安全,“有时候父亲在做饭没接,我能攥着手机慌半小时”。现在,他手机里的 APP 很简单:没有实时画面,没有复杂数据,只有一行字 ——“今日活动:散步 20 分钟,午餐正常,心率 75 次 / 分钟”。只有当出现 “连续 3 小时无活动”“心率骤升” 这类异常时,APP 才会弹出红色提醒,附带社区网格员的电话。

“不是监控,是‘报平安’。” 张爷爷的儿子说,他现在不用频繁打电话,父亲也不用刻意 “证明自己没事”。这种 “非侵入式” 的监测,是舜熙科技的核心设计逻辑:智能床垫只传 “翻身次数、心率范围”,不传实时睡姿;毫米波雷达只识别 “跌倒动作”,不拍画面;就算触发预警,系统也会先尝试联系老人,确认情况后再通知子女 —— 避免 “老人只是打个盹,子女却连夜赶回来” 的乌龙。

在运城试点中,有位 76 岁的王奶奶,曾因为 “不想让女儿担心”,跌倒后硬撑着没说,直到系统监测到她 “跌倒后 5 分钟没起身”,自动联系社区上门,女儿才知道。后来王奶奶说:“不是我想瞒,是怕她请假回来耽误工作。现在系统替我‘报平安’,她放心,我也不用硬扛。” 这份 “不打扰的安心”,正是独居老人敢在家养老的底气。

真相三:“保尊严” 的防护,才是老人敢 “独立” 的关键很多独居老人最怕的不是孤独,是 “万一出事,要靠别人救,没了尊严”—— 怕跌倒后爬不起来,只能在地上等;怕突发疾病,连求助的力气都没有;怕自己慢慢失能,要靠子女端屎端尿,成了 “累赘”。

舜熙科技的第三个真相,是让 “贴身保镖” 不仅能 “救急”,更能 “护尊严”。在运城某社区,73 岁的刘爷爷有轻微帕金森,去年冬天差点在浴室滑倒 —— 当时他刚洗完澡,脚一滑往地上摔,天花板上的毫米波雷达捕捉到 “身体倾斜角度超过 45 度”,还没等他落地,浴室的语音提示就响了:“刘爷爷,慢慢扶着扶手,别着急起身。” 同时,社区网格员的手机上收到 “有跌倒风险” 的提醒,等网格员赶到时,刘爷爷已经扶着扶手站稳了。

“不是等我摔了才叫人,是知道我要摔了,先提醒我自己站起来。” 刘爷爷说,这比 “摔了再被人抬起来” 舒服多了 —— 这份 “提前防护”,保住的是他独立生活的尊严。而对失能、半失能老人,舜熙的技术更注重 “减少依赖”。

有位照顾失能母亲的女儿说:“以前我妈总说‘活着没意思’,现在她能用助行器自己走到阳台晒太阳,还能自己按呼叫器问医生,整个人都精神了。” 对独居老人来说,“敢在家养老” 的核心,从来不是 “有人管”,而是 “能自己管自己”—— 舜熙的技术,恰好守住了这份 “独立的尊严”。

不是 “科技改变养老”,是 “养老需要的科技”走在运城的老旧小区里,常能看到老人坐在树下聊天,手里攥着小小的应急手环,但又没有那种总盯着看的不自在感;社区服务站的墙上,贴着 “智能设备维护表”—— 这些 “智能化的贴身保镖”,没有炫酷的屏幕,没有复杂的功能,却像社区里的老邻居一样,默默守着老人的日子。

当老龄化成为常态,越来越多老人选择居家养老时,舜熙科技的探索告诉我们:真正能让老人 “敢在家养老” 的,不是多高精尖的技术,而是 “懂老人” 的技术 —— 不用学、不打扰、保尊严,像 “智能化的贴身保镖” 一样,让技术的温度,暖过孤独的夜晚,撑住独立的底气。

这或许就是智慧养老的终极意义:不是用科技 “替代” 人的陪伴,而是用科技 “托住” 人的尊严,让每一位独居老人都能说一句:“我一个人在家,挺好的。”