在我国石油工业发展史上,开发已逾六十年的吉林油田扶余区块曾面临这样一个现实:随着易采储量的逐渐枯竭,如何从经过多轮开采的老地层中挖掘剩余资源?今年前十个月,这个老油田交出了一份令人惊喜的答卷:通过精准定位剩余油,实现措施增油3.59万吨,经济有效率提升2.4%,走出了一条老油田提质增效的新路径。

01 技术创新:为老油田装上“透视眼”

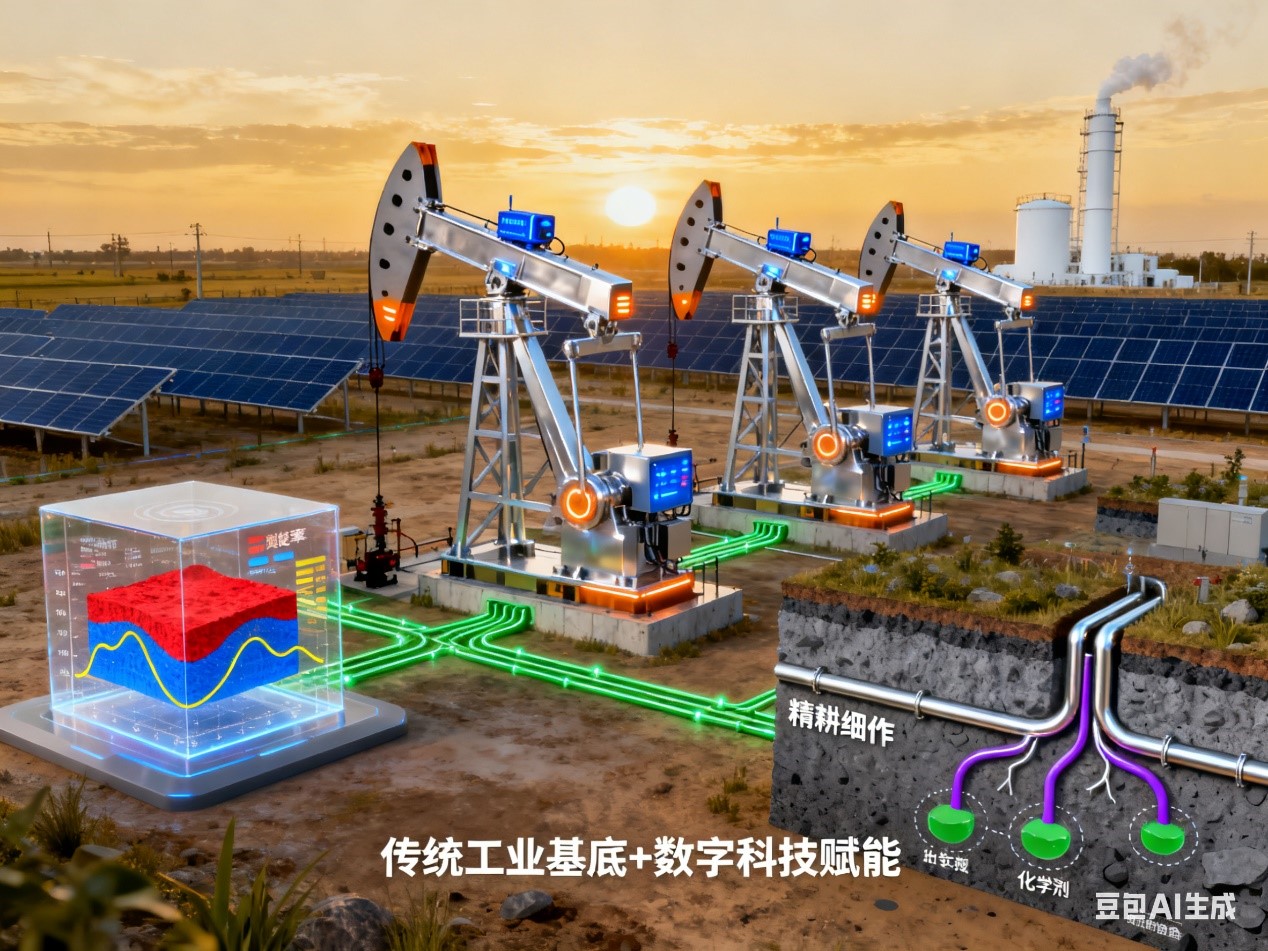

扶余油田作为我国最早开发的油田之一,其地质构造复杂程度堪称教科书级别。历经数十年的开采,油田进入高含水开发后期,剩余油分布呈现高度分散状态,传统技术手段难以精准捕捉。面对这一世界性难题,技术团队创新实施“地质工程一体化审井定方案+方案二次优化再定方案”双轮驱动技术路线,使选井准确率得到显著提升。

在具体实践中,技术人员针对不同区块特点量身定制技术方案:长春岭区块推行全程无清水压裂技术,边部外围区块创新应用“六步法”降黏压裂技术,老区内部则采用隔夹层变排量压裂技术。这种分类施策的做法,好比为不同的地质条件配上了专属的“钥匙”,有效破解了各类油藏的开发难题。特别值得一提的是,通过定性、定量分析相结合的方法,技术人员能够像进行CT扫描般精确描绘地下剩余油的分布状况,为后续措施实施提供了科学依据。

02 管理革新:打破壁垒释放协同效应

要实现老油田的高效开发,仅靠技术创新还远远不够。吉林油田在实践中探索出地质工程一体化的管理模式,彻底打破了传统专业分工的界限。地质人员与工程人员从方案设计阶段就开始协同工作,针对不同油藏特点与改造需求,共同制定最合适的技术对策。

这种协同效应在方案优化环节表现得尤为明显。油田建立了严格的方案二次优化机制,在初步方案确定后,通过压裂参数设计“六步法”,对裂缝体积、支撑剂、井下管柱、液体性质等关键参数进行精细优化。更值得关注的是,团队还建立了动态调整机制,能够根据施工中的实时压力、排量变化及时优化参数设置。今年以来,地质工程团队通过紧密配合,已制定方案近1000井次,方案到位率得到实质性提升,这为措施效益最大化提供了制度保障。

03 效益提升:精准施策实现质效双增

通过建立动态跟踪机制,油田能够实时监控措施井的生产状态,及时进行参数调整,有效减少了低效无效井的产生。针对不同区块特点制定的差异化管理策略,使得扶余老区措施井整体运行效率得到显著提升。

这种精细化管理带来的效益提升体现在多个维度。从经济效益看,2.4%的率提升意味着投入产出比的优化;从产量角度看,3.59万吨的措施增油量相当于新建一个小型油田的年产量;从技术积累看,形成的一系列有针对性的技术规范,为同类老油田的开发提供了可复制的经验。这些成效充分证明,老油田通过精细化管理和技术创新,仍然具有较大的开发潜力。

扶余老区的实践表明,老油田并非必然走向衰减,通过技术创新和管理优化的双轮驱动,完全可以焕发新的生机。这种“精耕细作”的开发模式,不仅为国内同类老油田的可持续发展提供了借鉴,更展现了我国石油工业从追求规模速度向注重质量效益的战略转变。在能源安全日益受到重视的今天,老油田的深度挖潜技术正在为国家能源安全保障贡献重要力量。