洒在拉萨布达拉宫的金顶上,

整座高原便从沉睡中苏醒。

转经筒在信徒手中缓缓转动,

六字真言的呢喃随着风掠过青稞田,

雅鲁藏布江裹挟着冰雪融水奔腾向东。

这片平均海拔4000米以上的“世界屋脊”,

是藏族世代繁衍生息的家园。

从象雄文明的神秘图腾,

到吐蕃王朝的金戈铁马,

再到如今各民族共守的雪域净土,

藏族用三千年时光,

在离天空最近的地方,

谱写了一曲关于信仰、坚韧与融合的文明长歌。

在藏地古老的传说里,最早的文明火种,诞生于阿里高原的象雄古国。

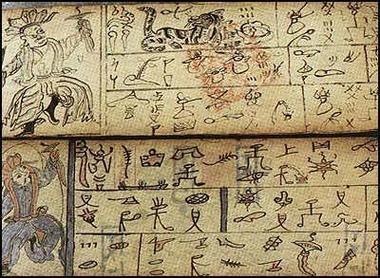

距今约3000年前,象雄人在这片被称为“穹窿银城”的土地上,搭建起石砌的城堡,用青稞酿造美酒,以牦牛粪点燃取暖的火塘,更创造了雪域高原最早的文字——象雄文。

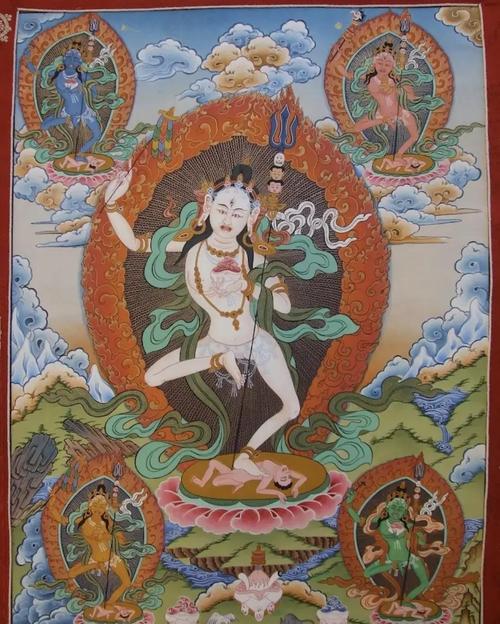

那时的象雄,不仅是游牧部落的联盟中心,更是早期苯教的发源地。

苯教是藏族先民最初的信仰,他们崇拜自然,认为山有山神、湖有湖神,连岩石与树木都藏着灵性。

每年藏历新年,象雄人会聚集在圣山脚下,由苯教巫师头戴鹰羽冠、手持神杖,主持祭祀仪式:

他们将青稞粉撒向天空,祈求山神保佑牛羊肥壮;

将酥油投入火中,让香气飘向云端,与神灵对话。

这种对自然的敬畏,深深刻进了藏族的文化基因,即便后来佛教传入,“神山圣湖”的信仰依然延续至今。

纳木错的湖水被视为神女的眼泪,

冈仁波齐峰被尊为世界的中心,

每年都有无数信徒不远千里前来朝圣。

象雄文明最辉煌时,疆域涵盖今西藏阿里、那曲以及青海、四川的部分地区,甚至与中亚、南亚有着频繁的文化与贸易往来。

考古学家在阿里札达土林的象雄遗址中,曾发现过来自波斯的琉璃珠、印度的象牙制品,这些出土文物印证着:

早在两千多年前,藏族的先祖就已打破高原的阻隔,与外界展开交流。

而象雄文记录的苯教经典、天文历法与医学知识,更成为后来藏文化发展的重要根基。

如今藏医使用的“脉诊”技术,部分理论便源自象雄时期的医学著作《四部医典》雏形。

公元7世纪,雪域高原迎来了历史性的转折。

松赞干布统一青藏高原,建立了强大的吐蕃王朝。

这位年仅13岁继位的赞普,不仅是骁勇善战的军事家,更是推动藏文化走向成熟的开拓者。

他率领吐蕃军队征服周边部落,将都城迁至逻些(今拉萨),并仿照唐朝的官制,建立起完善的行政体系:将全国分为五茹(军区),设“大相”主管政务,用法律规范百姓的行为,甚至制定了统一的度量衡,让分散的雪域首次实现了“政令统一、文化同源”。

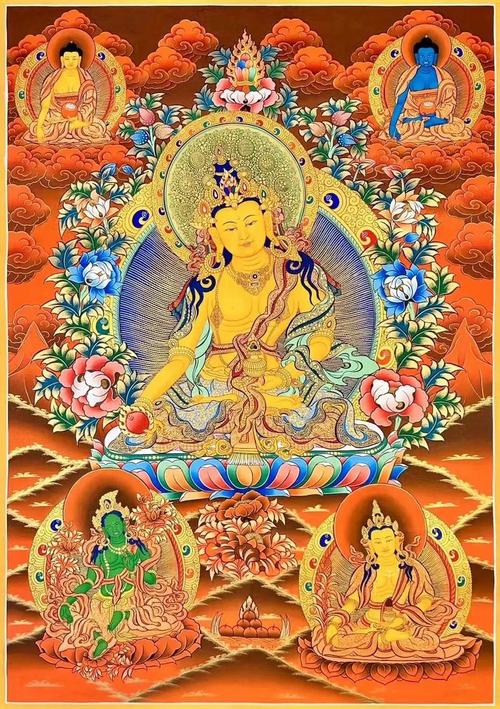

松赞干布对藏文化的最大贡献,莫过于推动佛教的传入与藏文的创制。

他先后迎娶尼泊尔尺尊公主与唐朝文成公主,两位公主不仅带来了佛像与佛经,更带来了中原与南亚的先进技术:

文成公主随行的工匠,教会藏族百姓种植小麦、纺织丝绸,修建水磨与桥梁;她带来的《医法大论》,与藏地传统医学结合,奠定了藏医体系的基础。为了供奉公主带来的释迦牟尼12岁等身像,松赞干布下令修建大昭寺;又为了安放尺尊公主带来的佛像,建造了小昭寺。

从此,佛教在雪域高原落地生根,逐渐与苯教融合,形成了独具特色的藏传佛教。

与此同时,松赞干布命大臣吞弥·桑布扎前往印度学习梵文,结合藏地口语习惯,创制了今天我们所见的藏文。

藏文的诞生,让藏族终于有了系统记录历史与文化的载体:

《吐蕃王朝世系明鉴》《敦煌本吐蕃历史文书》等典籍,详细记载了吐蕃的兴衰;

藏传佛教的经文被翻译成藏文,刻在经板上、写在经卷里,代代相传。

到了赤松德赞时期,吐蕃王朝达到鼎盛,不仅疆域扩展至河西走廊与云南北部,更与唐朝、大食(阿拉伯帝国)并列为当时亚洲的三大强国。

即便在吐蕃王朝灭亡后(公元9世纪),藏传佛教与藏文化依然在分裂的岁月里顽强生长。

噶当派、萨迦派、噶举派、格鲁派等佛教教派先后兴起,各教派的高僧不仅传播佛法,更承担起文化传承的使命。

萨迦派首领八思巴曾被元世祖忽必烈封为“帝师”,创制“八思巴文”,推动西藏正式纳入中国版图;

格鲁派创始人宗喀巴大师改革佛教戒律,修建甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺,让藏传佛教迎来新的繁荣。

从元朝开始,西藏正式成为中国领土不可分割的一部分,藏族与汉族及其他少数民族的交流融合,也进入了新的阶段。

元朝在西藏设立“宣政院”,直接管辖西藏事务,任命藏族高僧为“帝师”,同时派遣官员清查户口、设置驿站,让西藏与内地的联系更加紧密。

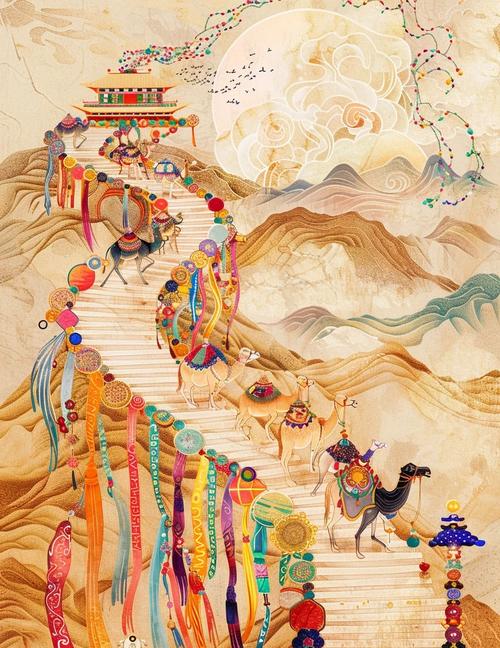

那时的拉萨,不仅有来自印度的僧侣,更有来自陕西、四川的商人。

他们带来了茶叶、丝绸与瓷器,带走了西藏的羊毛、药材与酥油,茶马古道上的马帮铃声,成了连接高原与内地的纽带。

明朝延续了对西藏的管辖,在西藏设立“乌思藏都司”,册封藏族首领为“法王”“灌顶国师”,允许他们世袭职位。

明朝还在茶马古道沿线设立“茶马司”,用内地的茶叶交换西藏的马匹,这种“茶马互市”不仅满足了双方的物资需求,更促进了文化交流:

藏族的唐卡绘画、金属锻造技艺传入内地,

汉族的造纸术、印刷术也被藏族工匠掌握,

许多藏传佛教经卷开始用内地生产的纸张印刷,保存至今。

清朝对西藏的治理更加系统。

顺治帝册封五世达赖喇嘛为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,康熙帝册封五世班禅为“班禅额尔德尼”,确立了达赖与班禅的册封制度。

乾隆帝时期,颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,明确规定了西藏的行政、军事、宗教等制度,设立“驻藏大臣”,与达赖、班禅共同管理西藏事务。

这一时期,藏族文化也迎来了繁荣:

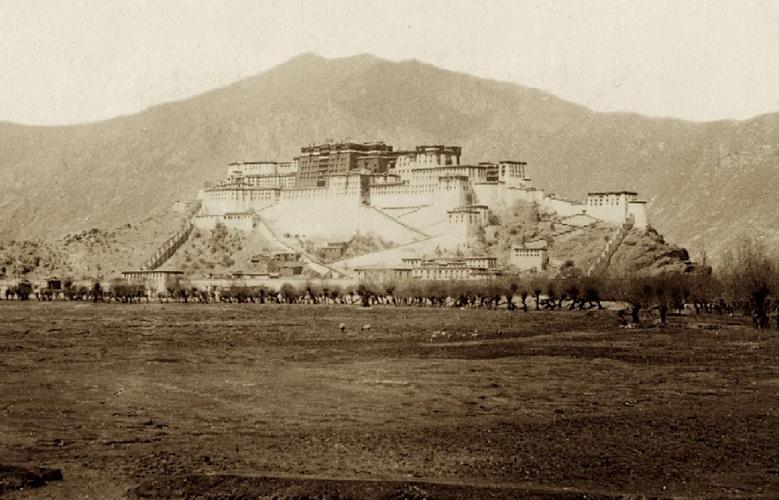

布达拉宫在康熙、乾隆年间多次扩建,形成了今天的规模;

藏医《四部医典》被进一步完善,成为系统的医学著作;

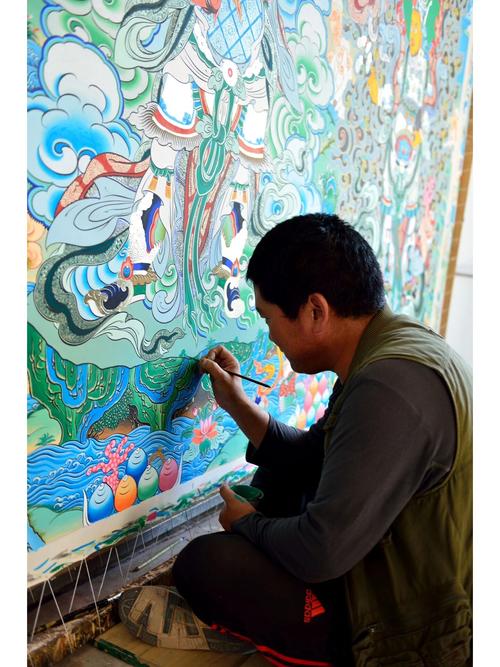

唐卡艺术达到顶峰,画家们用矿物颜料在棉布上绘制佛像与历史故事,色彩鲜艳、细节精美,成为世界文化艺术的瑰宝。

近代以来,面对外来侵略与动荡时局,藏族人民始终与全国各族人民站在一起,共同守护祖国的统一与领土完整。

新中国成立后,西藏于1951年和平解放,1965年成立西藏自治区,藏族人民真正成为这片土地的主人。

如今的西藏,高速公路穿越雪山,铁路直达拉萨,机场连接国内外,青稞酒与酥油茶的香气里,多了手机支付的便捷;

转经的老人身边,常有年轻人用相机记录下高原的美景。

传统与现代,在这片土地上和谐共生。

今天的藏族,依然守护着自己独特的文化与信仰。

在拉萨八廓街,每天都有信徒手持转经筒,沿着顺时针方向绕街而行,他们的脚步坚定,眼神虔诚,六字真言“嗡嘛呢叭咪吽”的声音,在街巷里久久回荡;

在那曲草原,每年夏季都会举办赛马节,藏族小伙骑着骏马在草原上飞驰,姑娘们穿着色彩艳丽的藏装,跳着欢快的锅庄舞,歌声里满是对生活的热爱。

藏族的文化遗产,正以多样的形式传承下去。

藏文被列入《世界记忆名录》,越来越多的藏族孩子在学校里学习藏文与汉语,既能读懂古老的经卷,也能与外界顺畅交流;

藏医被列入国家级非物质文化遗产,藏医院里,医生们用脉诊、尿诊为病人看病,用青稞、藏红花等药材配制药方,这种传统医学正帮助更多人恢复健康;

唐卡艺人用天然矿物颜料,一笔一画地绘制唐卡,不仅在国内展出,更走向了国际舞台,让世界看到藏文化的魅力。

更重要的是,藏族文化早已成为中华文化的重要组成部分。

藏历新年与春节一样,是中华民族共同的节日;

藏族的锅庄舞、热巴舞,与汉族的秧歌、蒙古族的安代舞一起,丰富着中国的民族舞蹈宝库;

西藏的神山圣湖,不仅是藏族的精神家园,更是全国人民向往的旅游胜地。

每年都有无数游客来到西藏,感受高原的壮美,体验藏族的热情,在转经筒的转动中,读懂“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深意。

从象雄的石砌城堡到布达拉宫的金顶,

从吐蕃的战马嘶鸣到今天的火车轰鸣,

藏族在雪域高原上走过了三千年。

他们用坚韧对抗高原的严寒,

用信仰守护心灵的纯净,

用开放拥抱不同的文明。

如今,这支古老的民族依然在歌唱。

歌声里,有对雪山的敬畏,有对生活的热爱,更有与全国各族人民一起,共同书写新时代华章的坚定信念。

这曲雪域高原的文明长歌,终将在中华民族伟大复兴的征程中,谱写出更加辉煌的篇章。