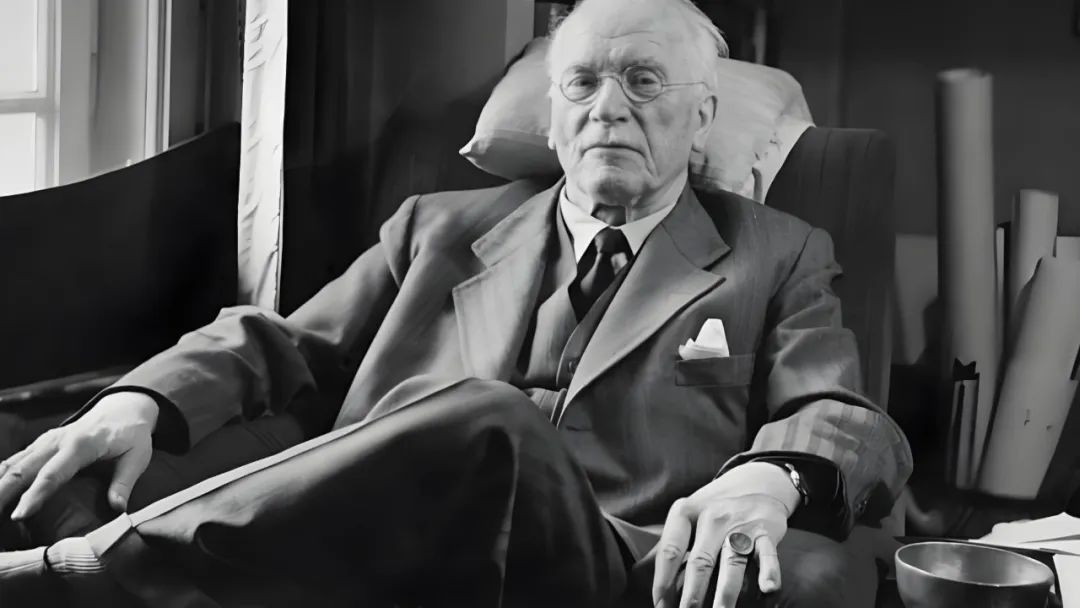

每个人都身处一个地狱,这个地狱是用‘对他人的期待’铸造的。

心理学家荣格的这句话,深刻地揭示了人类痛苦和失败的深层根源,当个体丧失自我探索的勇气、自我依赖的能力和自我认同的根基时,便主动或被动地陷入了自我构建的精神牢笼或困境中。荣格认为,人对他人过度的期待,本质是将自己未能实现的渴望(如自我探索、被认同、安全感、完美伴侣)投射到外界。

不少人时常迷信权威或盲目从众,实则是将自己的思考权和思想交给他人,期待从他人那里消费现成的答案。

哲学家罗素强调:不用盲目地崇拜任何权威,因为你总能找到相反的权威。

而群体容易接受简单直接的信息而不进行深入思考,当人们盲目从众时,个性便被淹没,被群体思想主导,而真理往往掌握在极少数人的手中。

人们要学会独立思考,珍惜自己的思想,不要将它轻易交给任何人。

不要跟我讲你的爱,你称为爱的东西已经被自我利益和欲望渗透。

在亲密关系中,当我们将完美伴侣的渴望投射给对方时,如同希腊神话中皮革马利翁爱上自己雕刻的雕像——我们爱的不是真实的人,而是自我幻想的倒影。当对方无法满足幻想时,便陷入愤怒与失望。

同时,期待背后往往隐藏隐秘的控制欲。“我希望你成为xxx”实则是“你必须按我的剧本演出”。

例如,在亲子关系中,父母将自己的人生遗憾转化为对子女的期待,子女反抗则两败俱伤,顺从则丧失自我——爱成了情感绑架的工具。

荣格的“阴影”理论提醒人们,亲密关系最大的挑战往往源于自身未解决的议题。人们要通过深度的自我觉察,整合自身的阴影,减少向亲人、伴侣和朋友的负面投射。

人们压抑的、不愿承认的负面特质(自私、控制欲、依赖性等),往往会在最亲密的关系中投射给身边的人,这有时恰恰是对自身未被接纳部分的控诉。

当身边的人无法承载这种投射时,理想化破灭,“亲情、爱情或友情坟墓”的困境由此产生。

对此,荣格强调,健康的关系需收回投射,通过“自性化”整合无意识内容,接纳对方真实而非幻想中的模样。

很多人时常将 “被认可” 当作自我价值的重要标准,被外界的观点、他人和世俗的价值观所束缚,而迷失了自我。

当过度期待他人的认可、顺从他人的标准时,本质是将自我的价值判断权交给了他人。此时,“期待” 会变成枷锁,你的痛苦不再源于自身的真实需求,而源于 “是否满足他人期待” 的焦虑。

在很多时候,外界的观点未必就是正确的,很多都是群体思想和群体心理。同时,一个连自己都不认可自己的人,更难得到他人的认可。人生的意义由自己赋予,并需要自己不断探索和发现。

真正的成熟,是看清所有对他人的期待,都是自我灵魂的未完成课题。

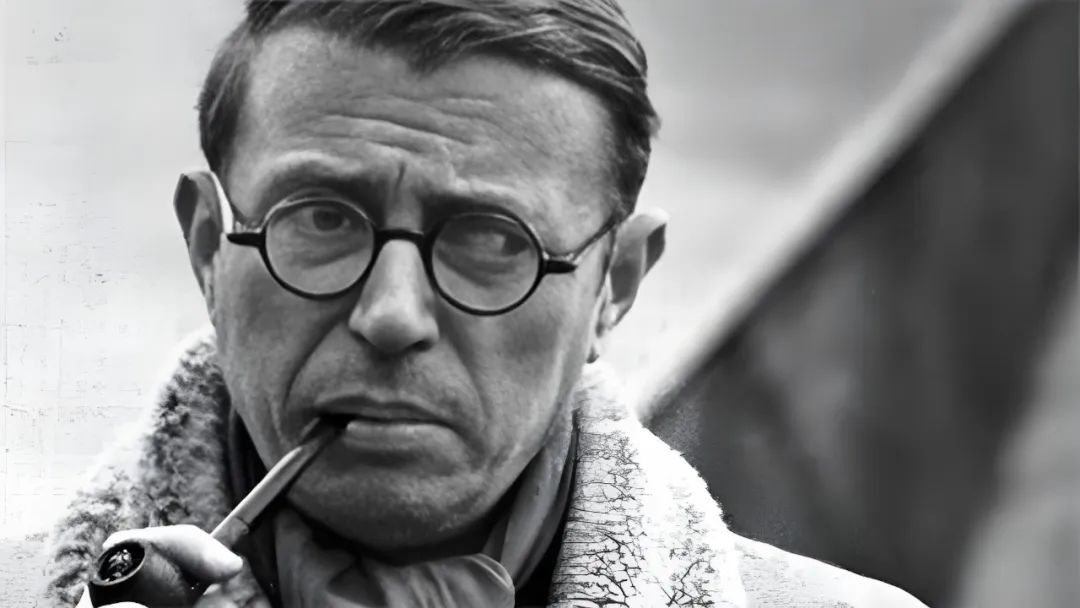

哲学家萨特也强调,他人即地狱。如果你不能正确对待他人,他人便是你的地狱。如果你不能正确对待他人对你的判断,他人的判断就是你的地狱。如果你不能正确对待自己,那么你也是自己的地狱。

如果我们不能正确对待他人的观点、看法和价值观。我们将受错误的观点、甚至谎言所蒙蔽。如果我们不能坚定自己的本心,被不合时宜或不合理的价值观和社会风俗、被他人不正确的建议和看法所影响,随波逐流。那么,他人便是你的地狱。

荣格的这句话与萨特的“他人即地狱”理念,虽然两者的出发点和侧重点存在明显的区别,例如,荣格强调 “主动的期待”,萨特强调 “被动的承受”。

但两者的核心相通点在于对 “自我被他人定义” 的警惕—— 两者都揭示了:当个体将自我的存在意义、价值判断、思想和情感依附于他人时,关系会从 “联结” 异化为 “束缚”,最终陷入精神困境。

因此,与其期待他人 “给你安全感”,不如自己创造安全感;与其期待他人 “理解你的痛苦”,不如先学会自我共情,自己安抚自己;与其期待他人认可,不如自己认可自己,自己定义自己的人生意义和价值;与其期待消费他人的现成答案,不如自我探索真理,洞察真相。

荣格和萨特的理念共同指出,人生幸福和自我成长,必须以 “自我的独立存在” 为前提。地狱从不是外界强加的,而是我们 “主动交出自我” 的结果。