河畔村的张老三临终前,把儿子张三叫到床前,递给他一本泛黄的古籍,封面上模糊地写着《琉璃志》三个字。

“张家祖上曾是宫廷琉璃匠师,”张老三咳嗽着说,“这本书记载着失传的‘七彩琉璃’制法,我试了一辈子,也没能成功。你是张家最后的血脉,若能复原,咱们家就有希望了。”

张三接过那本边角磨损的书,感觉接过的不仅是技艺,更是家族沉甸甸的期望。

那年春天,二十二岁的张三在自家后院搭起简陋的工棚,开始了漫长的探索。他用尽积蓄买来基础原料,按照古籍上的配方开始第一次尝试。

炉火熊熊燃烧,张三汗流浃背地守了整整一夜。次日开炉,里面只有一堆浑浊不堪的玻璃疙瘩,连最基本的通透都没做到。

他不气馁,仔细记录下每个步骤,调整配方再试。第二次、第三次……第十次,琉璃不是炸裂就是色泽暗淡。

村里人开始议论纷纷。

“那张三放着地不种,整天捣鼓些没用的东西。”“他爹就魔怔,儿子更甚,等着瞧吧,迟早饿死。”

半年后,张三的钱用完了。他白天去镇上做短工,晚上回来继续研究琉璃。工棚的灯火常常亮到黎明。

第二十次尝试,琉璃有了基本形状,但颜色单一。第三十五次,他能烧出绿色琉璃,但距离七彩还远。第五十次,一场暴雨导致炉温骤降,一整批作品全部报废。

最困难的那个冬天,张三只剩下最后一份原料。他裹着单薄的棉衣,在工棚里瑟瑟发抖地守着炉火。夜深时分,饥寒交迫的他几乎想放弃。

就在这时,邻居李婶端着一碗热粥推门进来。“三儿,吃点东西吧。你爹在世时常说,手艺活急不得。”

那一刻,张三红了眼眶。他意识到,自己的坚持并非无人理解。

春去秋来,三年过去了。张三的记录本已经写满三大本,失败次数达到了九十八次。他的工棚堆满了各种失败的琉璃制品,有的颜色对了但形状扭曲,有的形状完美却色彩混杂。

第九十九次开炉前夜,张三翻看着自己的记录本,突然注意到一个一直被忽略的细节——每次添加矿物质的间隔时间。他激动得一夜未眠,重新计算了每个步骤的时间点。

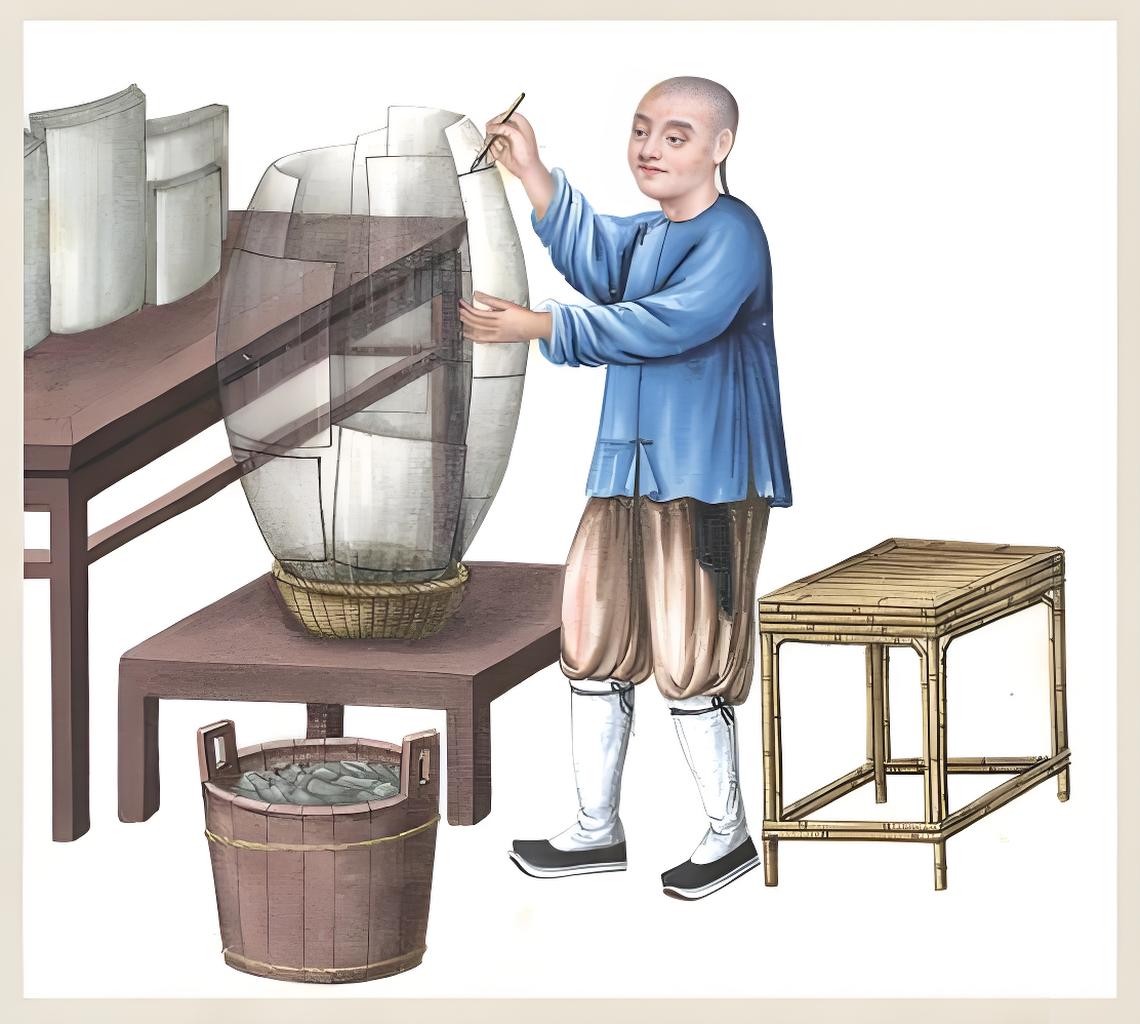

第二天,他小心翼翼地进行第九十九次尝试。当炉火燃起,他内心异常平静,仿佛这不再是单纯的技艺追求,而是与祖先的对话。

开炉时刻到来,张三深吸一口气,打开炉门。

一道七彩光芒从炉中射出,映照在他脸上。他取出的琉璃瓶在阳光下折射出红橙黄绿青蓝紫七种色彩,流光溢彩,宛若彩虹凝固在了人间。

消息很快传遍全村,人们挤进张三家的小院,看着那七彩琉璃瓶啧啧称奇。

“我就说三儿能行!”李婶骄傲地说。“这手艺了不得啊,比镇上卖的琉璃强百倍!”老村长感叹道。

城里古董商闻讯而来,出高价买下了那第一个七彩琉璃瓶,还预订了更多作品。

张三没有止步。他改良工艺,将七彩琉璃制作成各种饰品和摆设,创立了“河畔琉璃”品牌。订单从四面八方涌来,他招收学徒,开办工坊,带领全村人走上了琉璃制作的道路。

五年后,“河畔琉璃”已成为远近闻名的特色工艺品,甚至出口海外。张三的工坊培养了数十名琉璃匠人,河畔村也因此脱贫致富。

在工坊挂牌上市的那天,张三带着徒弟们来到父亲墓前,将第一个七彩琉璃瓶放在墓碑前。

“爹,您的心愿实现了。张家的琉璃技艺,不仅没有失传,还发扬光大了。”

风吹过墓旁的松树,仿佛传来父亲的赞许。

张三抚摸着墓碑,轻声道:“九十九次失败不可怕,可怕的是在第九十九次时放弃。感谢您留给我的,不仅是技艺,更是不屈的匠心。”