2025年第39届中国化学奥林匹克决赛北京代表队名单正式揭晓,29名选手组成的精锐阵容延续了京城化学奥赛的传统优势。

从区域分布看,海淀区以18人占据绝对主力,其中人大附9人、十一学校5人、首师附2人,尽显教育强区的深厚积淀;西城区6人紧随其后,八中3人领衔,四中、实验中学与师大二附各有1人入选。

东城区3人来自汇文中学与十一中,朝阳、丰台各有1人入围,形成“核心引领、多点支撑”的格局。值得关注的是,代表队中包含5名女生,其中4个单设名额的设置,既体现了性别均衡发展的导向,也彰显了北京在奥赛人才选拔中的多元视角。

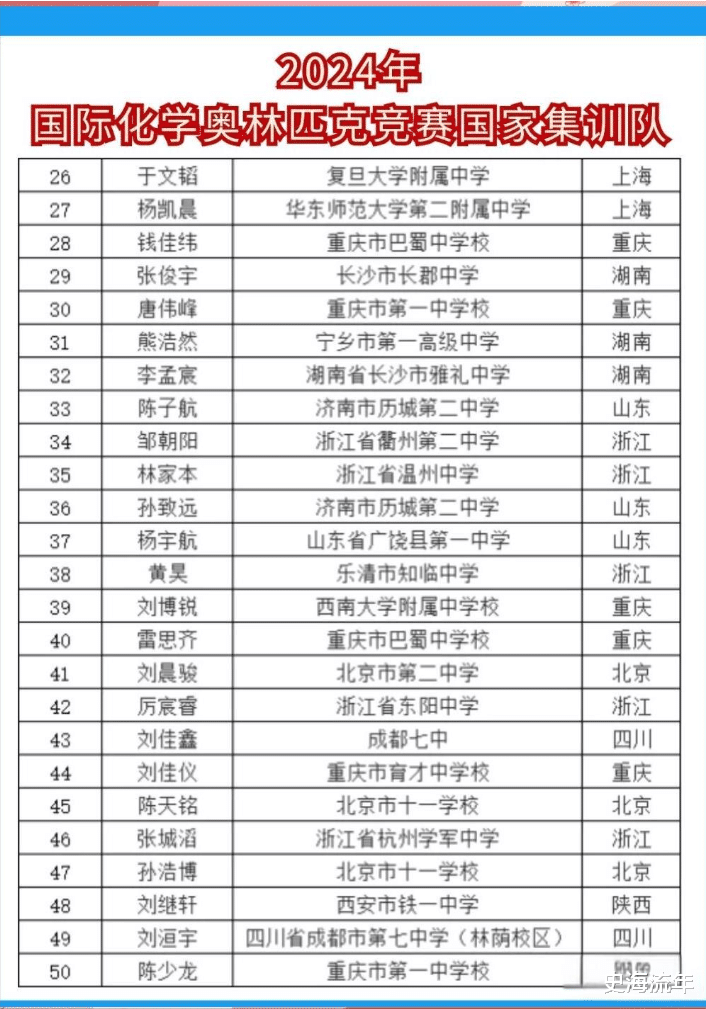

回溯2020—2025年,北京化学奥赛在全国决赛中始终保持第一梯队水准,成绩呈现稳步攀升态势。国家集训队入选人数从2020年的4人逐年递增至2025年的7人,6年间累计达31人,2025年更是以7人位列全国第二,仅次于湖南省的8人。

金银牌斩获方面,2020—2024年累计夺得金牌42枚、银牌38枚,其中2024年第38届赛事中,师大附中单校斩获8金,创下全国单校金牌数纪录。2025年虽决赛成绩尚未公布,但从初赛128人获一等奖、较去年增加3人的基础实力来看,金牌数有望突破9枚,续写佳绩。

这一成绩的取得,源于北京构建的“校地联动、梯队衔接”的奥赛培养体系。在学校层面,人大附、十一学校等传统强校形成稳定输出,人大附连续6年贡献省一等奖人数居全市首位,2025年更是有19人获初赛一等奖。

十一学校、首师附分别以16人、12人紧随其后,三校合计占全市一等奖人数的36.7%。区域协同上,海淀区作为核心阵地,2025年初赛一等奖学校新增至13所,北京理工大附中等新晋校实现零的突破,彰显强区教育均衡发展的成效。

更关键的是,教育集团化优势持续释放,首师大附中、北师大实验中学等教育集团通过资源共享,推动成员校竞赛实力快速提升,为代表队提供了充足的人才储备。

从发展趋势看,北京化学奥赛正呈现“传统优势巩固、新兴力量崛起”的双重特征。传统强校通过多年积淀形成完善的培养体系,人大附建立“兴趣班——竞赛班——集训队”三级培养模式,配备专职竞赛教练12人,年均开展高校教授讲座30余场。

十一学校则依托“化学奥赛工作室”,联动清华、北大开展实验集训,其选手实验题得分率连续3年超85%。新兴力量中,汇文中学表现亮眼,2025年不仅有2人入选市队,更以8人获初赛一等奖跃居全市第四;亦庄实验中学从2024年1人获一等奖增至2025年2人,成长速度显著。这种多元发展格局,打破了单一学校垄断的局面,为整体实力提升注入持续动力。

展望2026年第40届中国化学奥林匹克决赛,北京代表队具备冲击全国前三的实力,但也面临诸多挑战。优势方面,人才储备厚度可观,2025年初赛35所学校上榜,较去年增加5所,获奖学校覆盖面的扩大意味着人才基数进一步拓展;高二年级选手在初赛中占比达42%,其中171中学、北京二中多名高二学生进入全市前50,形成完整的梯队衔接。

培养体系持续升级,各校在强基计划导向下,纷纷优化实验室设施、开设跨学科融合课程,育英学校等校更是联动高校建立"奥赛专项实验室",强化实验能力培养。

挑战同样不容忽视。全国竞争日趋激烈,浙江、湖南等省份实力强劲,2025年浙江集训队人数达6人,与北京差距仅1人;广东以化学学科全国第一的优势,成为有力竞争者。

当然,清北金秋营等选拔通道的取消,意味着选手需通过决赛直接展现实力,对临场发挥要求更高。这个时候,新兴校虽快速成长,但教练团队经验、高端资源对接等方面与传统强校仍有差距,人才培养的稳定性有待检验。

综合判断,2026年北京代表队有望实现“集训队人数稳中有升、金牌数突破两位数”的目标。北京市代表队必须重点强化三方面工作。

一是建立跨校集训机制,整合人大附、十一学校等强校资源开展联合训练,提升选手应对新题型的能力;二是加强实验教学创新,适应国际赛事电子化试题趋势,提前开展机考模拟训练;三是完善后备人才储备,在初高中学段衔接中嵌入奥赛启蒙课程,扩大兴趣培养覆盖面。

从初赛128人获一等奖到29人组成的市队阵容,从2020年4人入选集训队到2025年的7人突破,北京化学奥赛的成绩背后,是教育生态持续优化的必然结果。2026年,这支兼具传统底蕴与创新活力的队伍,必将在全国决赛的舞台上续写京城教育的精彩篇章。