1944年河南确山县李湾村,杨靖宇的妻子郭莲因被指认为“八路军家属”,遭日军折磨致重伤后离世。

1964年江苏镇江,杨靖宇的儿子马从云在执行铁路公务时突发疾病,37岁便因公殉职,身后留下5个尚未成年的子女。

这两位与抗日英雄血脉相连的亲人,为何会接连遭遇如此沉重的命运打击?他们的后代又如何在没有英雄光环庇护的情况下,延续这份特殊的家族传承?

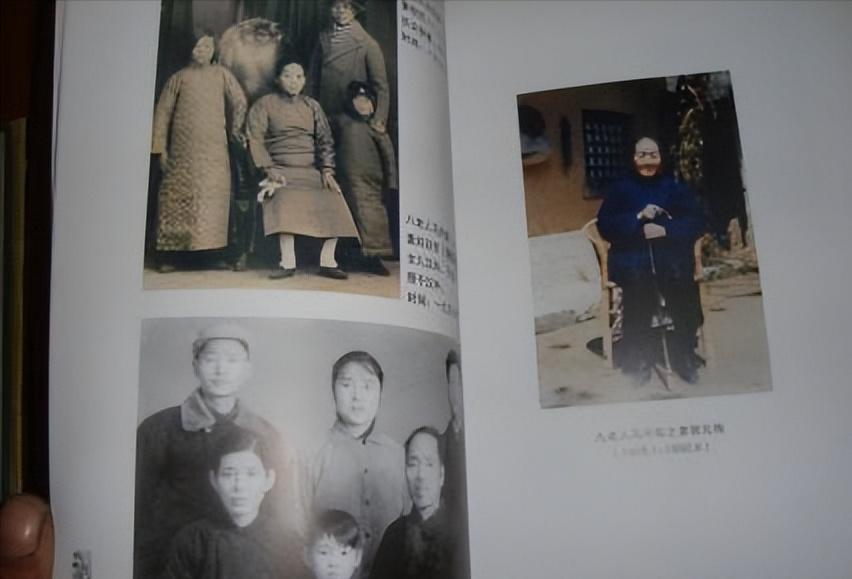

英烈家属的无声代价杨靖宇原名马尚德,1929年奉命前往东北组织抗日斗争时,并未向家人透露具体工作内容。

他深知日军对革命家属的迫害手段,选择以“断绝常态联系”的方式保护郭莲和子女。

彼时的郭莲仅知道丈夫在为民族事业奔走,却不知道他已化名“杨靖宇”,成为东北抗联的核心领导人,更不知道日军为抓捕他,已在东北实施“梳篦式”围剿,悬赏金额高达1万元,相当于当时200亩耕地的价值。

1940年杨靖宇在吉林濛江牺牲后,日军对其家属的追查并未停止。

1944年,当地汉奸的告密让郭莲的身份暴露。

面对日军的盘问,郭莲始终未透露任何与杨靖宇相关的信息,即便遭受酷刑也坚守底线。

日军见无法从她口中获取情报,便对其施以残酷折磨,最终导致她重伤离世。

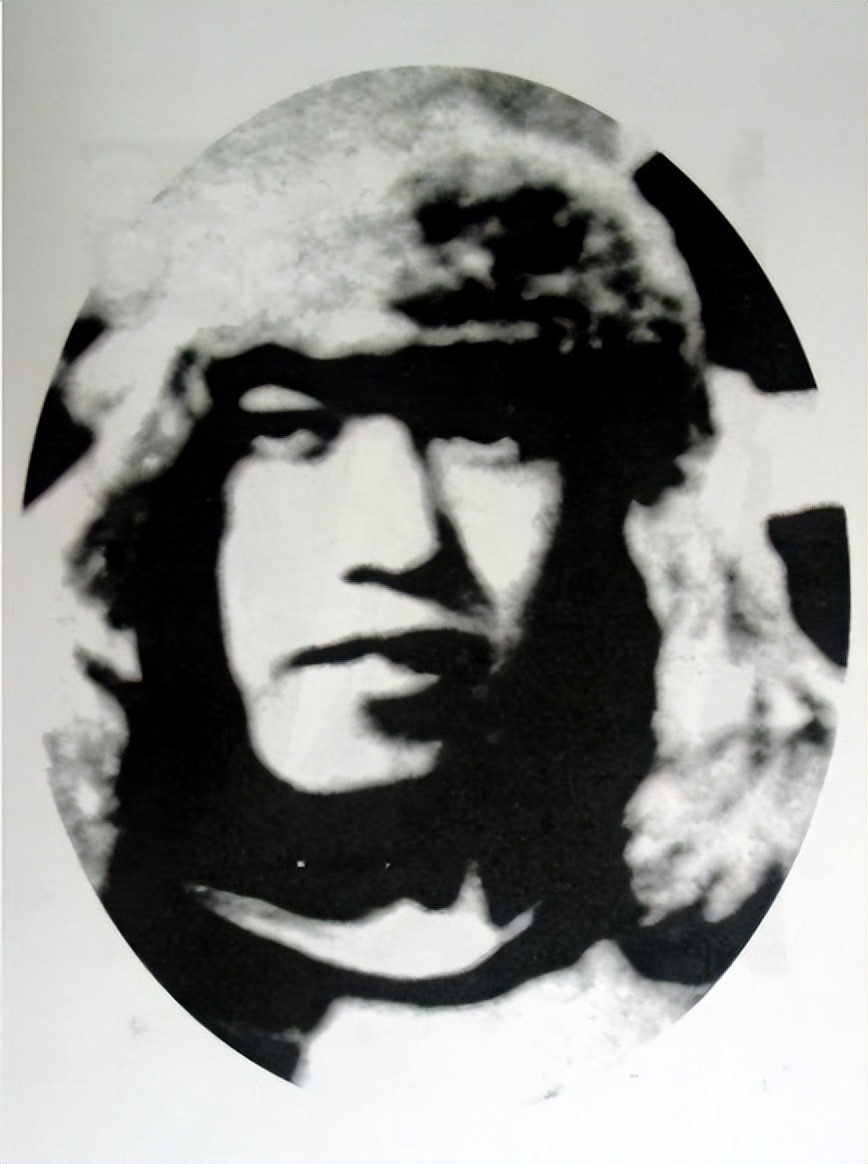

直至牺牲,郭莲都未确切知晓丈夫已为抗日事业捐躯,她临终前唯一的嘱托,是让儿子马从云妥善保管好丈夫的照片。

在整个抗战时期,类似郭莲这样的英烈家属遭遇并非个例。

据不完全统计,仅东北抗联活动区域内,就有数百户家属因亲属参与抗日而遭到日军迫害。

这些家属大多像郭莲一样,在不知情的情况下默默承受苦难,他们的牺牲虽未被详细记载在历史文献中,却为抗日力量的隐蔽发展提供了重要支撑。

郭莲的遭遇,正是当时无数英烈家属命运的缩影,她们用沉默和坚守,为民族抗争付出了不为人知的代价。

马从云在母亲牺牲时年仅16岁,他带着年幼的妹妹四处辗转,靠打零工维持生计。

在此后的7年里,他始终不知道父亲的真实身份,只凭借母亲留下的照片和零星讲述,在心中构建着父亲的形象。

这种“不知情的思念”,成为他成长过程中最特殊的精神寄托,也为他后来的人生选择埋下伏笔。

英雄之子的去光环人生1951年,黑龙江省委工作组通过历史档案和多方走访,终于在河南信阳找到马从云。此时的马从云已考入铁路学校,正在系统学习铁路技术。

工作组向他出示了杨靖宇的遗物、牺牲证明以及相关历史资料,他才终于知晓,自己日夜思念的父亲,就是那位胃里只有草根、树皮和棉絮的抗日英雄。

按照当时的政策,英烈子女可获得组织提供的特殊安排,包括优先选择工作岗位、享受生活补助等。

但马从云明确拒绝了这些特殊待遇,他提出要进入铁路系统工作。

最终,马从云被分配到郑州铁路局郑州机务段,成为一名普通的铁路技术工人。

在铁路系统工作的13年间,马从云从未向同事提及自己的身份。

他从最基础的蒸汽机车维修学起,凭借刻苦钻研,很快成长为车间的技术骨干。

为了保障铁路运输安全,他经常主动加班,即便后来患上肺病,也坚持带病工作。

期间,单位曾多次考虑给他调整到更轻松的岗位,都被他拒绝,他始终认为“不能因为父亲的身份搞特殊”。

1964年8月,马从云奉命前往江苏镇江参与铁路线路改造工作。

在连续工作28小时后,他突发急性病晕倒在施工现场,经抢救无效离世。

临终前,他对妻子方秀云留下两条嘱托:一是绝不允许子女利用杨靖宇后代的身份谋取利益;二是要教育子女靠自己的能力立足社会。

此时,他们的第五个孩子尚未出生,家庭的重担全部落在了方秀云肩上。

马从云的一生,始终在刻意淡化“英雄之子”的身份。

他的工作履历中,没有任何与“杨靖宇后代”相关的标注;他的同事在其牺牲后,才从单位领导口中得知这一身份。

这种“去光环化”的选择,不仅是对父亲精神的传承,更体现出他对个人价值的清醒认知:英雄的后代,更应靠自身努力赢得尊重。

血脉延续中的精神接力马从云牺牲后,方秀云独自承担起抚养5个子女的责任。她没有向组织申请任何特殊帮助,而是靠纳鞋底、糊纸盒等零工维持家庭生计。

在子女成长过程中,方秀云很少主动提及杨靖宇的事迹,却会在日常生活中传递“责任”与“低调”的理念:子女上学时,她要求必须按时完成作业,不允许因家庭特殊情况请假。

子女成年后,她反复强调“找工作要靠自己,不能提祖辈的名字”。

这种教育理念,深刻影响了马从云子女的人生选择。长子马继志高中毕业后主动参军,1979年随部队参加对越自卫反击战。

在攻打凉山的战斗中,他腰部中弹,弹片嵌入体内,至今未能取出。

在部队的3年里,马继志从未向战友或领导透露自己的家庭背景,他凭借英勇表现荣立三等功,获奖证书上的评语仅提及“作战勇敢、服从命令”,未涉及任何特殊身份关联。

退伍后,马继志进入郑州铁路局,成为一名货运列车司机。

他驾驶过蒸汽机车、内燃机车、电力机车三种车型,见证了中国铁路从“万国牌”到自主研发的发展历程。

在30年的驾驶生涯中,他保持着零事故的记录,多次被评为“先进工作者”。

同事们对他的印象,始终是“技术过硬、为人低调”,直到他退休后参与红色宣讲,大家才知道他是杨靖宇的孙子。

次子马继民的人生轨迹,则与红色文化传承紧密相连。

他曾在郑州铁路局物资供应总段担任党支部书记,工作期间拒绝了所有商业合作邀请。

有企业曾提出以“杨靖宇后代”为噱头打造产品,被他直接拒绝。

2005年,马继民主动申请前往吉林靖宇县,以无薪顾问的身份参与当地红色旅游开发。

他协助整理了杨靖宇在靖宇县的战斗遗址资料,参与设计了“抗联精神研学路线”,推动当地将红色资源转化为发展优势。

据靖宇县文旅部门数据显示,该路线推出后,当地红色旅游年收入年均增长15%,带动了周边100余户村民增收。

马从云的孙辈们,也在各自领域延续着这份精神传承。

曾孙马琪瑞在郑州铁路公寓担任工班长,他将自己的手机号贴在公寓公告栏,24小时为住户提供服务,连续5年被评为“服务标兵”。

曾孙马铖明大学毕业后,放弃一线城市的工作机会,回到吉林靖宇县从事乡村振兴工作,他结合当地红色资源,组织村民发展“红色研学+民宿”产业,帮助12户脱贫户实现稳定增收。

从郭莲的坚守到马从云的务实,再到后代们的默默奉献,杨靖宇后人的经历,构建起一种特殊的“传承范式”。

他们不依赖英雄光环,而是将英雄精神转化为具体的行动,在平凡岗位上践行责任。

这种传承,没有宏大的宣言,却有着实实在在的坚守;没有刻意的宣传,却在潜移默化中延续着英雄的精神血脉。

正如杨靖宇纪念馆里那句留言所写:“英雄的价值,不仅在于他曾做出怎样的壮举,更在于他的精神能让后代在平凡中找到方向。”

杨靖宇后人的故事,正是对这句话的生动诠释。他们用数十年的行动证明,英雄精神从未远去,它早已融入血脉,成为支撑家族前行的力量,也成为激励更多人在平凡岗位上坚守责任、奉献社会的精神养分。

信息来源:

杨靖宇:十冬腊月天,松柏枝叶鲜,英雄长活在人间

2025-02-23 13:31:47来源:学习时报

杨靖宇将军牺牲的确切时间地点确认,随身携带物品公布

2025-08-27 16:33来源:光明网