【产学研视点】第九届中国戏曲文化周北京园博园开幕:近 400 场好戏连演 7 天

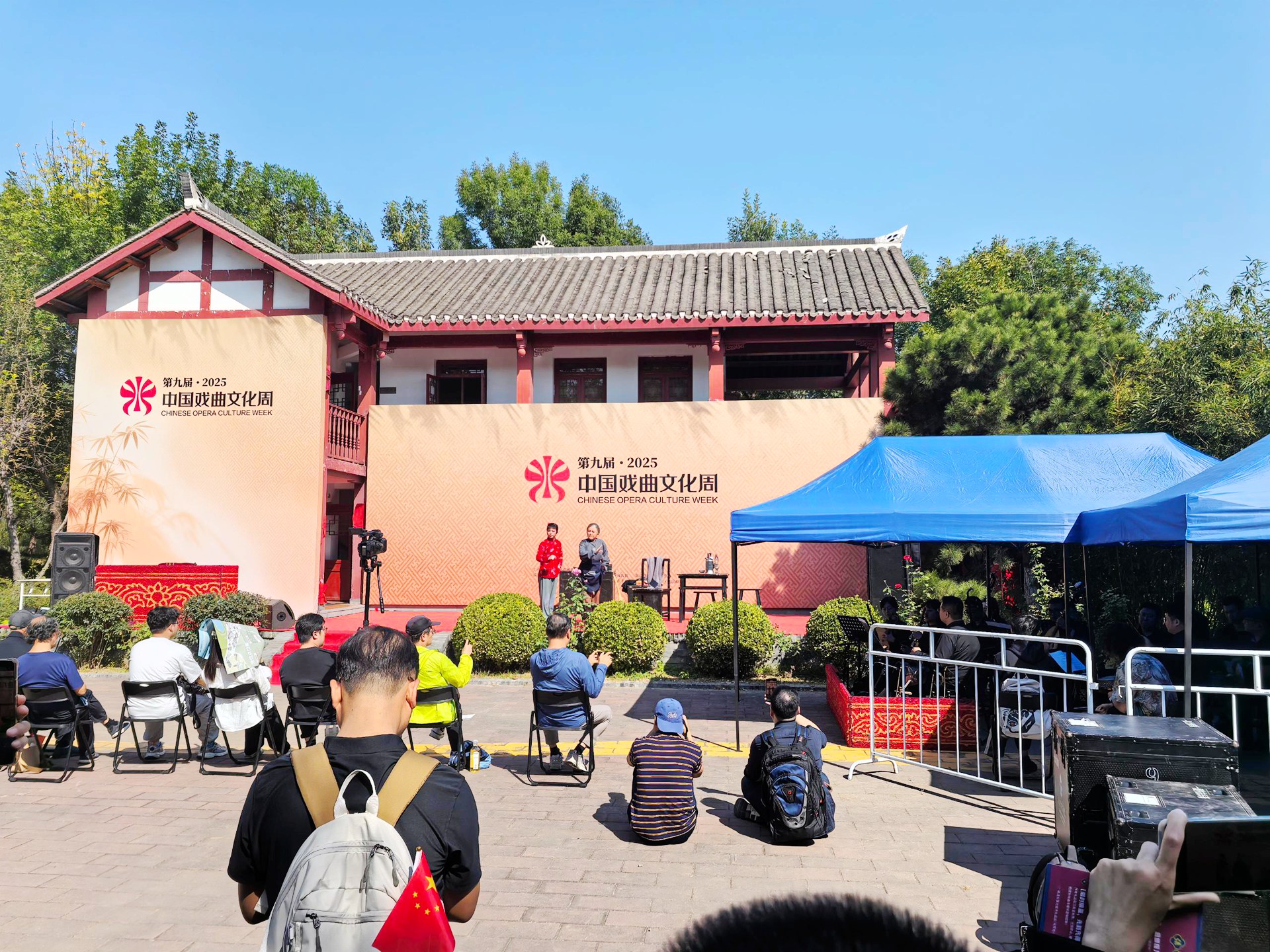

9 月 29 日上午,北京园博园阳光剧场内,“锦绣山河韵流芳,戏苑千年又新章!” 开场词落,北京电视台主持人孙扬与数字主持人 “戏宝” 并肩亮相 —— 前者沉稳持重,后者灵动鲜活,虚拟形象的科技感与真实舞台的艺术感交融,第九届中国戏曲文化周隆重启幕。这场国家级戏曲盛会,9 月 29 日至 10 月 5 日持续 7 天,近 400 场演出及活动落地园博园。

产学研视点(中国国际科技促进会水利工程技术分会、中国企业文化促进会工程建设专委会、中国电子企业协会标准与技术成果转化工委会)王建省教授团队始终密切关注戏曲周发展。自戏曲周设立起便积极参与,几乎每届都以多元形式助力。核心动力源自王教授创立的《电影与科艺大讲堂》—— 讲堂内专门设置戏曲、曲艺专题,搭建科技与传统艺术对话的桥梁。

一、活动概况:国家级规格 产学研持续助力

第九届中国戏曲文化周(CHINESE OPERA CULTURE WEEK),是文化和旅游部、北京市人民政府联合主办的国家级戏曲特色文化活动。承办方涵盖文化和旅游部艺术司、中共北京市委宣传部、北京市文化和旅游局、北京市教育委员会、北京市文学艺术界联合会、中共北京市丰台区委、北京市丰台区人民政府,高规格保障活动品质。

自 2017 年起,戏曲周已连续举办八届,始终以 “中国梦・中华魂・戏曲情” 为主题,突出 “园林中的戏曲 戏曲中的园林” 特色。八年间,累计开展专业演出、戏曲体验、导赏讲座等各类活动近 3200 场,吸引线下观众 106.3 万人次,全网全媒总浏览量超 20.66 亿次,成为首都弘扬中华优秀传统文化的亮丽名片。

二、时代节点:锚定抗战胜利 80 周年 守正创新融发展

2025 年恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年,本届戏曲周以此为重要节点,将 “守正创新、融合发展” 贯穿全程,旨在通过戏曲文化活动弘扬中华优秀传统文化。

活动积极贯彻落实市委市政府 “两园一河” 协同联动发展指示精神,进一步拓展活动空间、提升活动能级、创新文化新场景、构建长效机制。聚焦 “专业性” 与 “精品性” 深耕内容,探索 “创新性” 与 “科技性” 拓展维度,精心雕琢 “园中园” 十步一景的沉浸式戏曲空间,创新开启 “戏中戏” 展演竞演交融的多元场景,赋予 “唱中畅” 时代韵律,让传统戏曲与时代脉搏同频共振。

活动以新编红色剧目、沉浸式展演回望历史,用数字技术赋能传统舞台,推动文旅商演跨界联动,实现 “戏” 入时代、“艺” 促消费、“文” 润民心,让经典与潮流碰撞、艺术与生活交融。

三、四大板块:20 余单元近 400 场活动 两条路线精准服务

本届戏曲周设置 “梨园精品” 专业活动、“梨园嘉年华” 群众活动、“梨园传戏” 常态活动、城市推广活动四大核心板块,涵盖 20 余个活动单元、近 400 场活动,以银杏大道为主线路,设计 “欢乐游客” 与 “戏迷尊享” 两条定制精品路线,通过精品、时尚、科技、开放四大特色,串联多元戏曲主题园区,激活多元消费场景,对接群众多样化精神文化需求。

1. 梨园精品:专业演出彰显艺术高度

“梨园精品” 板块聚焦专业水准,汇聚全国顶尖戏曲院团与艺术家。北京京剧院、国家京剧院、上海越剧院等知名院团轮番登场,带来《锦绣梨园》《锁麟囊》《白蛇传》等经典剧目,同步推出新编红色剧目专场,用戏曲语言讲述抗战历史与英雄故事,彰显国粹艺术新时代生机。

2. 梨园嘉年华:群众参与激活文化热度

“梨园嘉年华” 主打互动体验,覆盖全年龄段群体。推出戏曲音乐会、大学生社团竞演、中国戏曲票友竞演等活动,银杏大道 “戏精吉市” 人头攒动 —— 戏曲文创产品、特色小吃吸引游客驻足,脸谱钥匙扣、京剧人物玩偶、戏曲主题糕点日均销量超百件,让群众在参与中感受戏曲魅力。

3. 梨园传戏:常态活动推动传承长效

“梨园传戏” 板块着眼戏曲教育与传承,设置导赏讲座、戏曲教学体验等常态活动。专业演员现场教授水袖、翎子等基本功,针对青少年开设 “戏曲小课堂”,通过动画、故事普及戏曲知识,培养未来戏迷,构建戏曲传承长效机制。

4. 城市推广:跨界联动延伸文化半径

“城市推广” 板块打破园区边界,联动丰台区各大商圈、特色商户与热门景区。持有戏曲周票根的观众,可在丽泽天街、丰台科技园万达广场等商圈享受餐饮折扣,在卢沟桥景区、世界公园等景点享受门票优惠,让戏曲文化融入城市日常。

四、国戏凤凰:丰台与国戏携手 构建戏曲产业新生态

开幕式上,“国戏凤凰” 戏曲文化品牌正式揭牌。该品牌由丰台区委与中国戏曲学院联合打造,聚焦民族乐器研发、戏曲教育、文创开发三大领域,系统构建戏曲产业生态链。

民族乐器研发方面,推动传统乐器改良,优化京剧胡琴等乐器音色,适配现代舞台需求;戏曲教育方面,计划与丰台区中小学合作开展 “戏曲进校园”,编写青少年专属戏曲教材;文创开发方面,在现有产品基础上拓展戏曲主题服饰、文具等品类,让戏曲从 “舞台艺术” 转化为 “生活美学”,开启戏曲艺术传承与创新新篇章。

五、数字赋能:戏宝首秀 AI + 动作捕捉 科技连接传统

本届戏曲周最亮眼的创新,是数字主持人 “戏宝” 的首次亮相。这个虚拟形象融合前沿 AI 算法与动作捕捉技术,集智能导览、剧情讲解于一身,化身戏曲周 “数字向导”。

幕后工作人员通过动作捕捉设备,将肢体动作实时传递给 “戏宝”,使其拥有自然手势与步态;AI 算法赋予其智能交互能力 —— 既能告知各场馆演出时间与路线,又能讲解剧情背景,帮助不熟悉戏曲的观众理解内容。开幕式上,“戏宝” 与孙扬搭档主持,带领观众 “云游” 江南园、北方园等特色园区,成为连接传统与科技的桥梁。

“戏韵智界” 互动体验区同样科技感十足。身披红色舞狮彩衣的 “机器狗” 跟着戏曲节奏摇头摆尾、向观众作揖,吸引小朋友围观点赞;VR 体验区让观众戴上设备即可 “置身”《霸王别姬》舞台,亲手 “操控” 虞姬水袖动作,沉浸式感受戏曲魅力。

六、开幕演出:名家云集多剧种同台 红色经典与传统交融

开幕演出汇聚全国知名戏曲院团与艺术家,近 2 小时表演掌声不断,展现 “剧种齐全、流派纷呈” 的艺术格局。

演出以北京京剧院《锦绣梨园》拉开序幕 —— 锣鼓声起,演员身着艳丽戏服登场,水袖翻飞、翎子舞动,串联《贵妃醉酒》《定军山》等经典片段,尽显京剧唱念做打魅力。

上海越剧院一级演员裘丹莉演唱越剧《白蛇传》选段,恰逢蛇年更添韵味,婉转唱腔将白素贞的柔情与无奈传递得精准到位;豫剧名家李树建高亢演绎《大登殿》选段,“讲孝道” 唱词直击人心,掌声持续近半分钟;北京京剧院一级演员沈文莉、朱虹带来现代京剧《红灯记》“痛说革命家史”,彰显红色基因传承;小梅花奖得主王瑞滢、王含伊演绎龙江剧《哪吒除害》,红衣火尖枪的造型与利落动作,让台下小朋友欢呼雀跃。

京津冀五大剧种联唱环节最具地域特色:北京曲剧《茶馆》带着老北京烟火气,天津评剧《花为媒》甜脆俏皮,河北梆子《潘杨讼》高亢豪迈,昆曲《牡丹亭》“游园惊梦” 典雅婉转;北京京剧院著名表演艺术家迟小秋压轴献唱《锁麟囊》“春秋亭”,“春秋亭外风雨暴,何处悲声破寂寥” 的唱词刚出口,全场掌声雷动。

演出最后,国家京剧院以《八仙过海》“群仙荟萃耀中华” 收尾 —— 八位演员扮相各异,配合祥云特效,仿佛仙人降临,向观众拱手致意时,掌声与欢呼声交织,为开幕演出画上圆满句号。

七、全民参与:老戏迷点赞互动体验 文旅场景焕新

“自从有了中国戏曲文化周,我每年国庆哪儿也不去了,到园博园看戏就是最好的过节方式!”65 岁的老戏迷马先生连续八年参与,手持戏曲文创扇子说,“以前看戏得去剧场,票不好买还贵,现在园子里边看风景边看戏,舒服!今年剧目安排更合理,上下午都有经典戏,刚才在‘忆江南’园,越剧演员请我上台学甩水袖,特别开心。”

除演出外,互动活动吸引各年龄段群体:“戏韵智界” VR 体验区排起长队,年轻人争相 “体验” 京剧舞台;三号门广场的戏曲服装时尚秀掌声不断 —— 模特身着融合现代设计的戏服,京剧靠旗改短款、昆曲水袖搭牛仔裤,传统元素与时尚风格碰撞,观众纷纷举手机录像分享;亲子家庭偏爱 “戏精吉市” 与儿童体验区,小朋友穿迷你戏服、画简单脸谱,家长用手机记录 “戏曲初体验”。

八、夜间活动:永定塔灯光秀 + 码头 Live 双节氛围拉满

国庆假期(10 月 1 日至 8 日)期间,园博园夜间活动同样精彩,成为 “双节” 打卡热点。

永定塔白天开放登塔观光,游客登顶可俯瞰园博园全景、远眺卢沟桥;夜间上演 “永定河与北京城” 主题裸眼 3D 灯光秀,每晚 19:30 起每半小时一场 —— 灯光投射在塔身,卢沟晓月的朦胧、永定河的蜿蜒、首钢大跳台的现代线条交替呈现,传统建筑与现代光影交融,震撼十足。

吉石码头推出晚间音乐 Live,实力乐队轮番演绎多种曲风,既有改编的戏曲唱段,也有经典流行歌曲,观众坐在草坪上听音乐、吹晚风,偶尔跟着哼唱,浪漫氛围浓厚。

九、后续展演:主场落幕热度不减 专业剧场延续戏曲情

10 月 5 日主场活动落幕,但戏曲热度不会消散。北京市内长安大戏院、梅兰芳大剧院、国家大剧院等专业剧场,将陆续推出精品大戏展演 —— 北京京剧院带来《四郎探母》《玉堂春》,国家京剧院推出《赤壁》《大宅门》,上海越剧院、河南豫剧院等地方院团举办专场演出,同步开展 “戏曲动画展映”“儿童戏曲专场”,让不同年龄段观众持续感受戏曲魅力。

结语:园林戏韵润民心 传统艺术焕新颜

第九届中国戏曲文化周,以 “园林中的戏曲 戏曲中的园林” 为特色,用科技赋能传统,用互动吸引全民,用产业推动传承。7 天近 400 场活动,既有专业演出的艺术高度,也有群众参与的热度;既有红色经典的传承,也有数字科技的创新;既有白天的热闹,也有夜间的浪漫。

免费开放降低参与门槛,数字技术吸引年轻群体,产业生态构建长效传承,让中华优秀传统文化以鲜活方式走进大众。从 2017 到 2025,戏曲周已成为首都文化名片,未来将继续守正创新,让传统戏曲与时代同行,让中华文脉持续流淌、熠熠生辉。