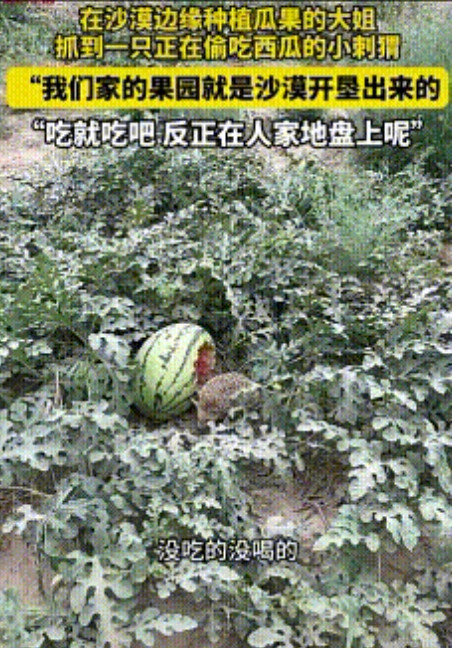

这是中国人才能创造的奇迹!中国最大的塔可拉玛干沙漠成功锁边以后,成片成片的枣树都成活了,再过十几年,沙漠或许也能变成粮仓![凝视] 在塔克拉玛干沙漠边缘的策勒县阿日希村,65岁的艾买尔·库尔班正在自家枣园里忙活,三年前这里还是流动沙丘,现在6000亩枣树已经牢牢扎根,枝头青枣有拇指大小。 “去年光卖红枣就挣了8万块,比放羊强多了。”老人擦着汗说道,身后新栽的防护林像绿色长龙向远方延伸。 2024年12月,一个历史性时刻到来了,随着最后一段梭梭林完成栽种,全长3046公里的沙漠锁边防护林带正式合拢。这条环绕世界第二大流动沙漠的“绿围脖”,成功将沙漠年均外扩速度从37米降至不足5米。 更让人惊喜的是,防护林内侧陆续成活的经果林,正让昔日的“沙窝窝”变成“金饽饽”,在策勒县,红枣林每隔500米就配有1公里宽的灌草带。在于田县,380亩玫瑰园采用滴灌技术,每亩耗水量仅为传统农业的三分之一。 且末县的中泰昆玉农业基地里,4500亩蛋白桑林已经形成独特的产业链,负责人马军带着访客走进加工车间,桑叶制成的茶包正在装箱准备出货。 “桑树固沙效果是普通乔木的两倍,桑叶蛋白含量高达18%,明年深加工线投产后,亩产值能突破5000元。”车间外,新栽的桑苗间还套种着肉苁蓉,这种名贵中药材成了治沙农民的“地下银行”。 治沙带来的变化肉眼可见,和田地区气象局监测数据显示,近三年沙尘天气年均减少15天,策勒等县空气湿度提高21%。更实在的变化体现在百姓收入上:于田县2.5万农民参与生态管护,年人均增收4800元。 且末县企业带动600多户牧民转型为产业工人,家家住进了光伏供暖的新房,“现在沙漠起风时,再不会满嘴沙子了。”民丰县安迪尔乡的买买提·艾沙刚给桃树施完肥,谈起变化很是感慨。 这个曾经被沙漠三面包围的乡镇,如今依托2000亩甜瓜种植,成了远近闻名的“甜蜜绿洲”,县里新修的防沙公路两侧,胡杨苗与沙棘交错生长,货运卡车满载瓜果驶向冷链仓库。 科技力量的注入让治沙事业如虎添翼,在库尔勒的治沙科创中心,工程师们正在调试新一代固沙车。这种能同时完成开沟、栽植、浇水的设备,使造林效率提升20倍。 北斗导航系统支持的智能滴灌,让每株苗木的用水量精确到毫升级别,近五年治沙成本已从每亩万元降至3000元,让更多农民有能力参与到治沙大业中来。 傍晚的于田县玫瑰种植基地,阿布杜热合曼和妻子正在采收花瓣,380亩沙漠地今年预计产出1.2吨精油,“等中药材套种见效,收入还能翻番”。不远处,新组建的农民合作社正商讨引进加工设备的事宜。 从数字上看,这些变化更加震撼,策勒县阿日希村通过红枣治沙,村民人均年收入达到2.1万元,其中90%来自红枣销售。于田县推广的“沙漠玫瑰+中药材”复合种植模式,亩均年产值可达3000元。 且末县的蛋白桑基地不仅固沙效果显著,还配套建设了桑叶茶和饲料加工厂,预计2025年投产后将带动更多就业。这种“以林养林”的智慧治沙模式,让生态效益与经济效益实现了完美结合。 技术革新也在持续推进,新一代多功能固沙车实现了开沟、栽植、浇水一体化作业,效率达到人工造林的20倍。智能滴灌系统将单株苗木用水误差控制在5毫升以内,较传统漫灌节水80%。 这场绿色变革的意义远不止于治沙本身,它证明了在严酷的自然环境下,通过科学规划和技术创新,人类完全可以实现生态修复与经济发展的双赢。沙漠不再是贫瘠的代名词,而是蕴含无限可能的希望之地。 落日余晖中,曾经黄沙漫卷的沙漠边缘,如今荡漾着层层绿浪。正如策勒县老治沙人买吐地·斯拉木所说:“种树能固沙,还能赚钱,沙地真的成了宝地。” 信源: 为“死亡之海”系紧绿围脖,新疆再次擂响治沙战鼓——塔克拉玛干沙漠边缘阻击战迈向新阶段——中国日报网、国家林业和草原局官网《塔克拉玛干沙漠边缘阻击战阶段性报告》、新疆日报《南疆防沙治沙暨生态产业观察》、中国科学院新疆生态与地理研究所《2024年沙漠化防治评估》