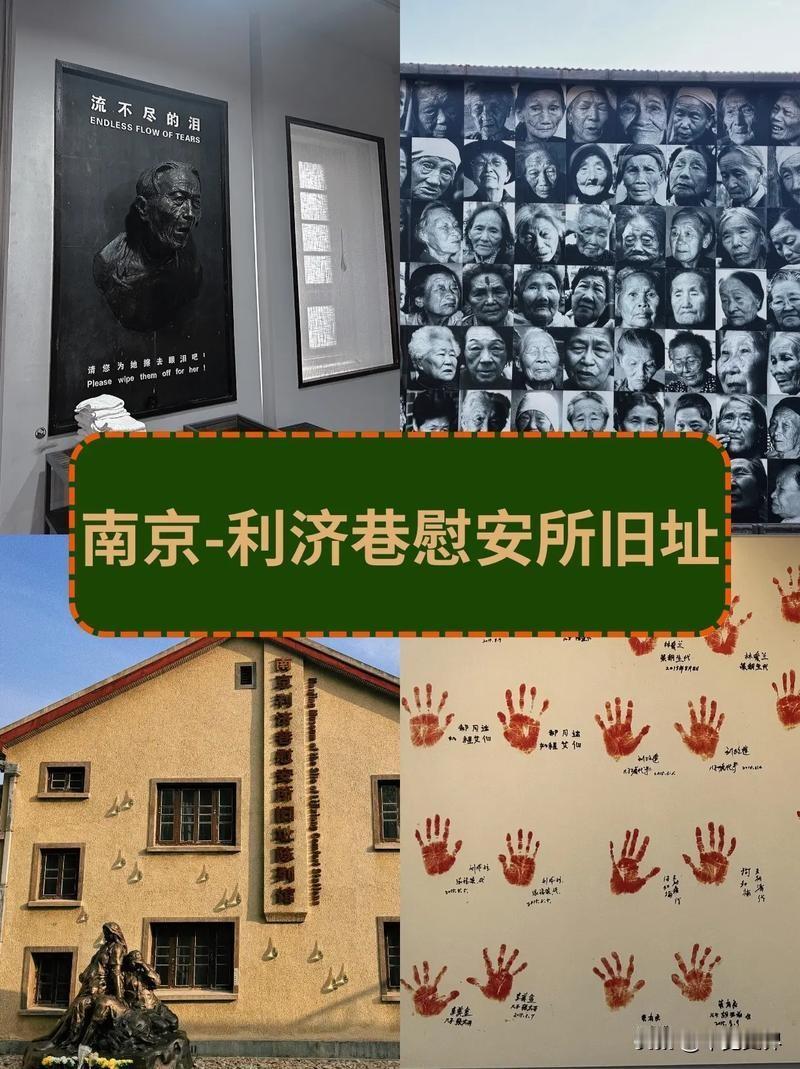

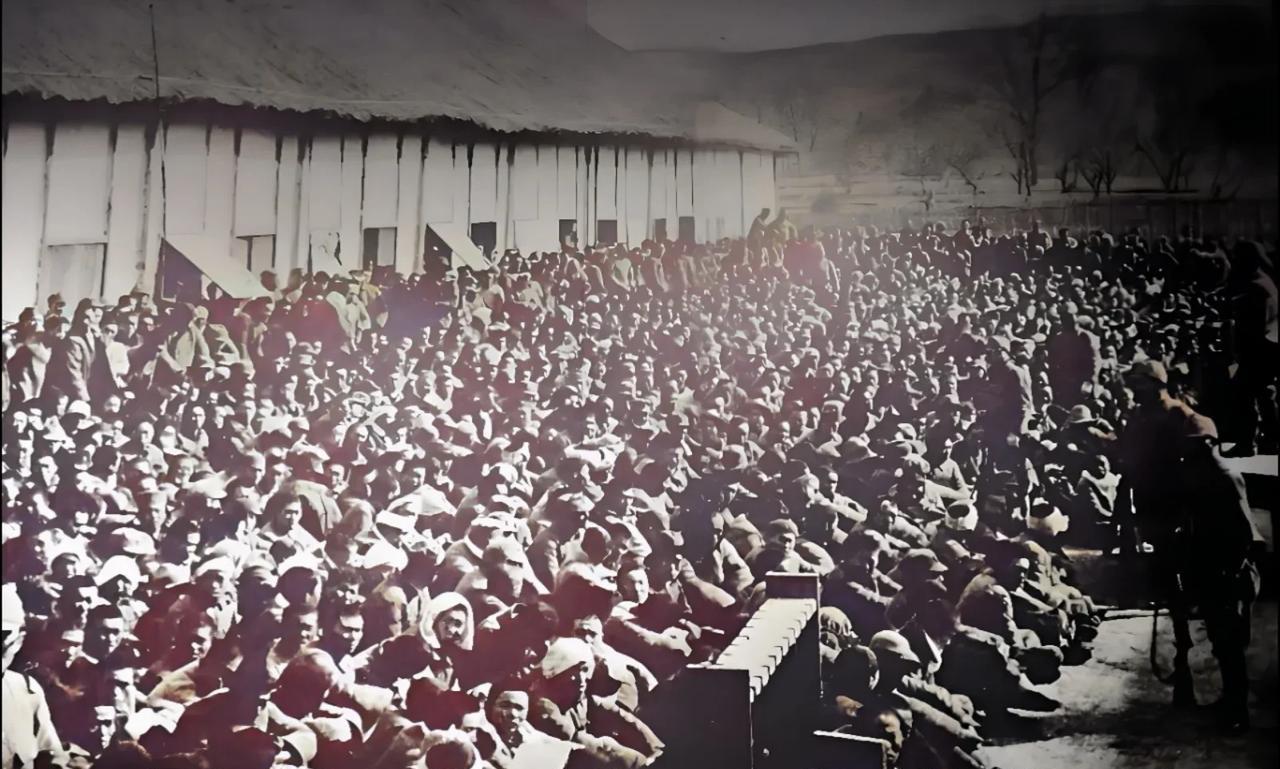

1937年12月13日南京沦陷后,一场更隐秘的暴行正在酝酿,仅仅9天后,12月22日,配合日军的乔鸿年接到指令,开始在南京城内强制登记妇女。这个看似平常的“登记”,实际上是日军“慰安妇”制度在南京的正式启动。[凝视] 根据南京市档案馆保存的1946年审判记录,乔鸿年供认胁迫了218名妇女进入慰安所系统,其中76人未满20岁。这些数字背后,是每一个被撕裂的家庭和被摧毁的人生。 日军的这套制度并非临时起意,早在1932年1月28日,日本海军就在上海虹口设立了名为“大一沙龙”的官方慰安所。到1937年全面侵华战争爆发后,这种制度开始大规模复制推广。 南京的慰安所按照严格的等级划分,傅厚岗的设施专供军官使用,铁管巷的则面向普通士兵。被强征的妇女根据年龄和外貌被分为A、B、C三级,完全失去姓名,只剩下冰冷的编号。 中央档案馆保存的《华北日军卫生报告》显示,这些妇女每日被迫“接待”15到60名日军不等。上海师范大学的研究表明,90%的受害者因此罹患严重的妇科疾病或创伤后应激障碍。 南京只是这个庞大罪恶网络中的一环,在浙江杭州,日军一次性强征了两万多名当地妇女。根据1946年国民政府的调查报告,整个抗战期间,日军在中国强征的“慰安妇”总数超过20万人。 这些冰冷的数字背后,是无数个体的悲剧,幸存者袁竹林在1998年的证词中回忆,她们被关在狭小的房间里,门外永远排着队。有人试图逃跑,被抓回来后遭到更残酷的对待。 战争结束并不意味着痛苦的终结,中国社会科学院2015年的调查显示,在可追踪的207名幸存者中,68%终身未婚,41%失去了生育能力。社会的偏见让她们即使获得了身体上的自由,精神上却永远无法真正解脱。 长期以来,这段历史被刻意遗忘或回避,直到上世纪90年代,随着一些勇敢的幸存者开始发声,真相才逐渐浮出水面。她们用颤抖的声音讲述那些黑暗的日子,每一句话都像锤子一样重重敲击着历史的真相。 2015年,联合国教科文组织将《南京大屠杀档案》列入世界记忆名录,其中包含了南京安全区国际委员会关于日军强征妇女的珍贵记录。这标志着国际社会对这段历史的正式认定。 如今,南京利济巷慰安所旧址陈列馆已接待超过120万人次的访客,在这里,人们可以看到当年的房间布局,看到幸存者留下的物品,听到她们录制的影像证言。这些实物比任何文字都更有说服力。 时间无法冲淡历史的印记,截至2023年,中国大陆仅剩不到10位“慰安妇”制度的幸存者,她们大多已是90多岁的高龄。每当有媒体前往采访,她们总是反复强调一句话:“不能让人忘记,绝对不能忘记。” 这些老人明白,她们是历史的最后见证者,当她们相继离世后,那段血泪记忆将只能通过档案、文物和影像资料传承下去。正因如此,记录和保存这段历史显得格外重要和紧迫。 历史的车轮滚滚向前,但有些记忆不应该被时间冲刷,南京大屠杀期间强征“慰安妇”的罪行,不仅是对个体尊严的践踏,更是对人类文明底线的挑战。只有正视这段历史,才能真正汲取教训,避免悲剧重演。 每一份档案、每一件文物、每一段证言,都在提醒着我们:遗忘等于背叛,铭记才是对受害者最好的告慰。 信源: 【抗战史上的今天】1937年12月22日 南京设立“慰安所”——海峡飞虹中文网、中国第二历史档案馆、中央档案馆、地方档案馆藏原始档案、国家社科基金项目成果、社科院近代史所出版物、新华社、《新华日报》历史报道(1940年代)、联合国教科文组织官网、世界记忆工程名录