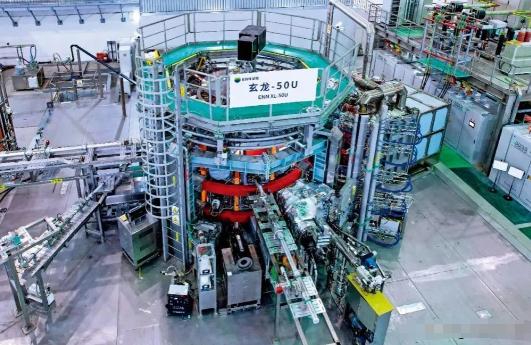

为何全球只有中国拼命建核电?若非外媒说出真相,至今都蒙在鼓里!中美科技博弈,谁能占据上风?不是看谁喊得大声,而是谁手里的能源牌更强。因为没有电力支撑,一切科技都是浮云! 2025年的能源战场已现分野。美国特朗普政府虽签署行政令重启核能,但铀矿自给率仅2%,每磅铀价从45美元飙升至85美元,微软改造三哩岛核电厂的3亿美元投资背后,是AI数据中心占全美12%用电量的现实。 欧洲更陷入分裂:德国在弃核后电价达欧盟均价1.7倍,法国却凭借68%的核电占比构建"欧洲核保护伞",西班牙4月大停电事件直接推动比利时废除核能淘汰计划。 俄罗斯的算盘则打在政治经济双赢上。通过Rosatom公司掌控全球40%的铀浓缩市场,其核能出口不仅每年带来200亿美元收入,更在土耳其、埃及等30国构建起战略影响力网络。 当美欧还在为SMR(小型模块化反应堆)审批扯皮时,中国已建成全球首个商用高温气冷堆,铀利用率较传统技术提升50%。 中国核电的逆袭轨迹堪称教科书级。从1984年秦山核电站破土动工,到2021年石岛湾高温气冷堆并网,三代技术"华龙一号"国产化率达95%,四代技术实现从实验室到商用的跨越。 这种突破背后是残酷的技术封锁史:美国曾通过西屋电气、艾默生等企业卡住中国核电设备命脉,但2024年中国实现关键主设备100%国产化,当年交付的114台(套)主设备中,核级泵阀精度达微米级,自动化率突破80%。 在产业链层面,中国构建起完整的核能生态。江苏神通垄断核级阀门90%市场,东方电气承包全球40%的核岛主设备,应流股份的核级铸锻件打破国外垄断。这种全链条控制能力,使中国每千瓦核电建设成本较美国低30%,建设周期缩短至5年。 中国核电狂飙的底层逻辑,在于破解"不可能三角"——保障能源安全、实现低碳转型、维持经济竞争力。当风电光伏利用率不足40%时,核电机组年利用小时数稳定在7800小时以上,度电成本0.35元,较煤电低10%。 更关键的是,每座百万千瓦核电站可带动500亿产值,创造20万个就业岗位,其产业拉动效应是风电的3倍。 这种战略选择正在重塑全球能源秩序。中国核电出口订单超5000亿元,"华龙一号"在巴基斯坦、阿根廷落地,钍基熔盐堆技术引发沙特等国关注。 反观美国,其SMR技术虽获微软等资本青睐,但受制于铀供应链瓶颈和州联邦权限冲突,2025年核电产量仅占全球18%,较2000年下降7个百分点。 当中美在AI、量子计算领域激烈交锋时,能源领域的较量早已决定胜负手。中国核电装机容量将在2030年达1.2亿千瓦,满足15%的电力需求,这为算力爆发提供了稳定基座。而美国若无法解决铀供应和电网升级问题,其AI霸权将面临"电力赤字"的致命威胁。 这场静悄悄的能源革命,暴露出科技竞争的本质:当芯片制程逼近物理极限,当算法优化遭遇边际递减,能源系统的稳定性与可持续性,正在成为决定国家科技命运的新变量。中国用三十年时间完成的核电突围,不仅改写了全球能源版图,更在科技博弈中握紧了最关键的底牌。 当大家看到数据中心因电力短缺而宕机,当算法训练因能耗过高而停滞,是否会思考:未来的科技霸主,究竟属于掌握算力的国家,还是掌控能源命脉的玩家?这场能源与科技的双重变奏,或许正在重新定义人类文明的演进方向。