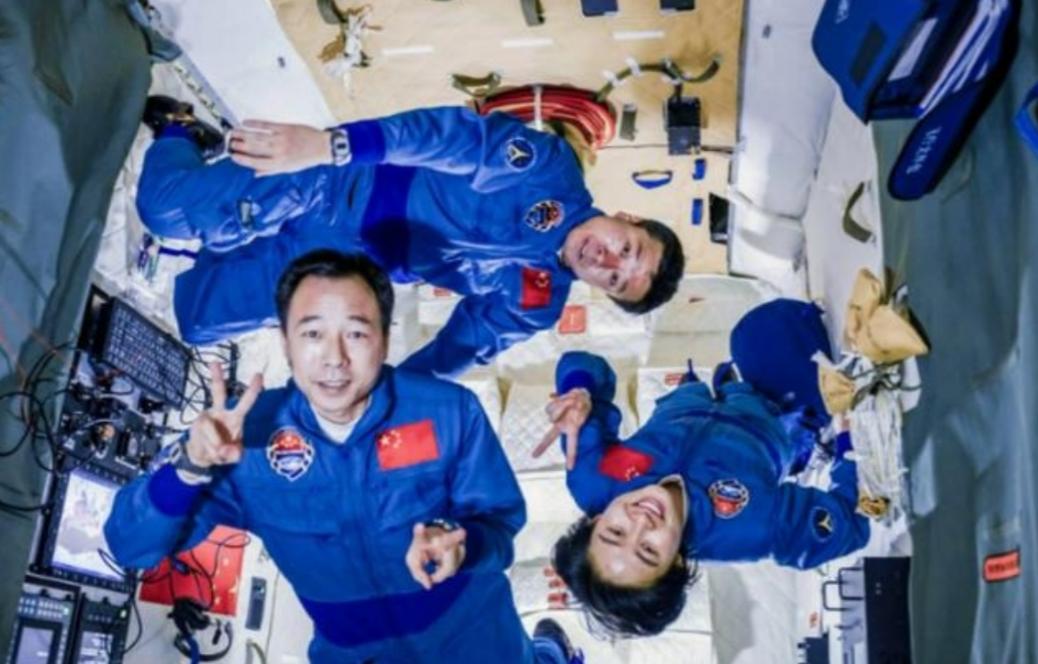

[太阳]为什么大家都不提中国空间站了?没脸提,跟国际空间站差距太大。 国际空间站更像一座跨世纪的太空拼图,上世纪90年代,美、俄、欧等16个国家携手开启建造计划,不同国家的舱段如同不同尺寸、不同规则的积木,在太空中逐步拼接而成。 这种多国合作模式虽打破了航天领域的壁垒,却也留下了先天印记,各舱段接口标准不统一,内部布局缺乏整体规划,二十多年的运行过程中,随着实验设备、补给物资不断增加,舱内渐渐显露出“生活气息”。 线缆在舱壁上蜿蜒,小型实验器材有序却略显拥挤地摆放着,偶尔还有宇航员随手放置的工具漂浮在半空,不过,这份杂乱背后,是人类早期太空探索先实现、再完善的务实选择,毕竟在当时,能让人类长期驻留太空开展实验,本身就是历史性突破。 中国空间站则是新时代的太空精品屋,作为21世纪的航天产物,它从设计之初就遵循模块化、标准化理念,天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱如同精心打磨的零件,完美契合为一个整体。 走进中国空间站内部,看不到杂乱的线缆,实验设备按功能分区整齐排列,就连宇航员的生活区域都规划得井井有条,这种设计不仅让空间利用率大幅提升,更体现了以人为本的思路。 在微重力环境下,整洁有序的环境能减少宇航员的操作失误,提升长期驻留的舒适度,从拼搭积木到精准设计,两代空间站的差异,本质上是航天技术从探索期迈向成熟期的缩影。 国际空间站这位太空老兵,二十多年来始终坚守岗位,截至目前,它已接待过来自19个国家的260多名宇航员,开展了数千项科学实验,为人类了解太空环境、研发太空技术积累了海量数据。 不过,岁月也给它留下了痕迹,设备老化问题逐渐显现,维护难度不断增加,由于太空补给成本高昂、维修工具有限,宇航员往往优先保障关键实验和设备运行,舱内整理工作只能往后排。 即便如此,这座老兵仍在发挥余热,计划运行至2028年,甚至可能延长至2030年,在退休前继续为人类航天事业贡献力量,中国空间站这位太空新秀,则以惊人的速度开启探索之旅。 自2022年完成在轨建造以来,它仅用四年多时间,就开展了五十多个科学实验项目,涵盖物理、生物、材料等多个领域。 更值得关注的是,中国空间站始终秉持开放合作理念,已批准来自17个国家的9个国际合作项目,让不同国家的科学家能共同利用这座太空实验室。 与国际空间站相比,中国空间站规模虽小,但运行效率更高,且更贴合未来太空探索的需求,比如它选择比国际空间站低约10公里的轨道高度,既兼顾了安全因素,又降低了运营成本。 或许有人会问,国际空间站与中国空间站,到底哪一个更优秀?其实这个问题本身就存在误区,国际空间站代表了人类航天事业团结协作的开端,它用二十多年的坚守,证明了人类可以在太空长期驻留、开展科学探索。 中国空间站则代表了人类航天事业精益求精的新阶段,它用更先进的设计、更开放的姿态,为航天事业注入了新活力。 随着国际空间站逐步接近退休年龄,美国推动的商业空间站计划遭遇技术瓶颈,俄罗斯宣布的自主空间站进展不明,中国空间站将在未来一段时间内,成为人类在近地轨道开展科学实验的重要平台。 但这并不意味着一家独大,因为航天事业从来不是某个国家的独角戏,从国际空间站的多国合作,到中国空间站的开放共享,人类探索星辰大海的脚步,始终朝着团结协作的方向迈进。 未来,当更多空间站在太空中运行,当人类的足迹延伸至月球、火星,我们会发现,国际空间站与中国空间站的差异,不过是人类航天史上的一段小插曲。 真正重要的是,这两座空间站共同证明,无论技术如何发展,无论时代如何变迁,人类对宇宙的好奇与探索,永远不会停止,而只有携手合作,我们才能在浩瀚星空中,书写出更精彩的篇章。