标签: 航天员

就在刚刚,今日要闻。11月24日上午10:40之前发生的事。太空传来捷报,

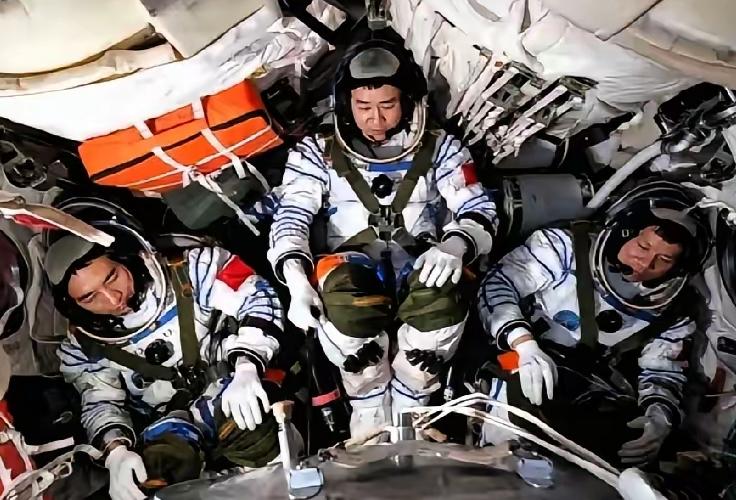

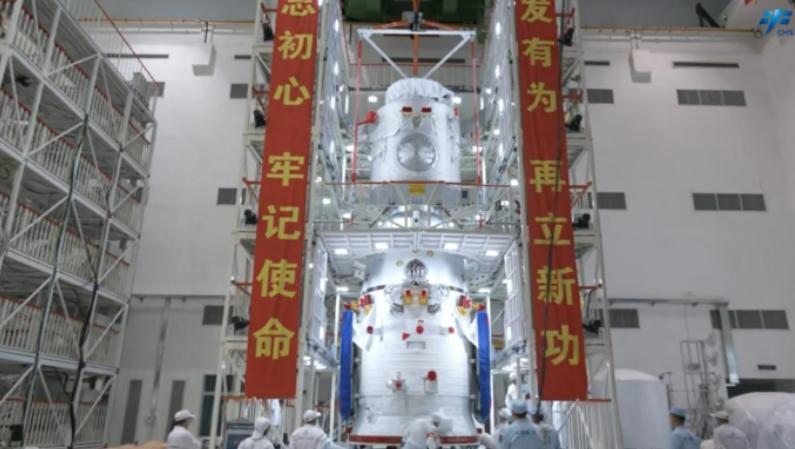

就在刚刚,今日要闻。11月24日上午10:40之前发生的事。太空传来捷报,中国航天再创辉煌。神舟十八号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接。三位航天员顺利进入空间站,与神舟十七号乘组完成太空会师。这场距地400公里的"太空握手"展现中国航天硬实力。指令长叶光富第一个飘进舱门,两位乘组紧紧相拥。空间站机械臂缓缓转动,仿佛在向地球家人招手致意。这一刻,无数航天人的梦想随着对接成功一同绽放。中国空间站已迎来第十批主人。从神舟五号杨利伟的孤独飞行,到如今六名航天员太空同驻,二十年光阴记录着中国航天的坚实足迹。每个数字背后都是夜以继日的攻坚克难。本次任务将实施数次太空行走。航天员要完成空间站平台维护维修,开展舱外载荷安装。这些看似简单的动作,在太空中每个都充满挑战。他们为科学探索勇敢前行。空间站科学实验安排得满满当当。生命生态实验柜里水稻种子正在发芽,变重力实验柜模拟着不同星球环境。这些研究将为人类未来星际移民积累宝贵数据。中国航天永远向世界敞开怀抱。已有17国科学实验项目入选中国空间站,日本宇航员也在积极学习中文。浩瀚宇宙属于全人类,合作探索才是正道。地面测控站灯火彻夜通明。北京航天飞行控制中心的年轻面孔们紧盯屏幕,他们用青春护航飞天路。这些默默无闻的航天人最值得敬佩。太空会师画面通过电波传遍世界。中国航天的开放自信赢得国际同行赞誉。俄罗斯航天集团第一时间发来贺电,欧洲航天局期待深化合作。中国航天步步为营值得称道。不搞太空竞赛,专注自身节奏,这种战略定力源于五千年文明积淀。中国人探索宇宙的脚步从容而坚定。普通民众通过手机直播见证历史时刻。幼儿园孩子们画下心中的宇宙飞船,退休老教师写下祝福诗歌。航天梦想早已融入国民记忆。空间站掠过祖国上空时航天员拍下夜景。灯火璀璨的长江经济带,星光点点的南海渔场,这片我们深爱的土地永远是最温暖的归宿。中国航天白皮书描绘更宏伟蓝图。国际月球科研站计划稳步推进,载人登月任务完成关键技术攻关。仰望星空的民族永远充满希望。航天精神激励着各行各业奋斗者。从实验室到田间地头,每个人都在自己的轨道上发光发热。这种精神力量正是民族复兴的不竭动力。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人。说的直白一些,差别就是我

为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人。说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。这得从它的“出身”说起。这玩意儿1998年从俄罗斯“曙光号”起步,16个国家像搭积木似的折腾了12年才成型,总重420吨看着唬人,实则是个“桁架挂舱式”的混血儿。一根108米的大桁架上挂着各国舱段,就像老居民楼外墙钉满违建,看着宽敞实则浪费空间。各国技术不兼容,俄罗斯舱段用水再生率才38%,美国舱段勉强能到88%,整套系统缝缝补补,连航天员洗澡都得用湿毛巾擦身,哪有多余空间装更多人?反观中国空间站,66吨的体重不到国际空间站的六分之一,却走“精致路线”。天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱像乐高积木精准拼接,没有多余的桁架占用空间。神舟飞船每次送3人上去,正好满足“指令长+工程师+载荷专家”的最优配置,既不会因人员冗余浪费资源,又能高效完成实验任务。2022年神舟十四和十五乘组在轨交接时,站内也曾短期住过6人,证明不是装不下,而是没必要凑数。国际空间站的“拥挤”本质是被逼出来的。16国合作看似风光,实则各怀心思:美国要主导科研,俄罗斯要保航天脸面,欧洲想要技术入场券,导致设计从一开始就充满妥协。比如俄罗斯的“星辰号”服务舱和美国的“命运号”实验舱接口不兼容,只能靠额外的节点舱转接,凭空多占了不少空间。更头疼的是老化问题。这货原定2015年退役,硬生生延寿到现在,舱体漏气、设备故障成了家常便饭。2024年俄罗斯舱段再次出现漏气点,航天员花了半个月才勉强堵住,维修时间占比越来越高。就像老破小的群租房,墙皮掉了补腻子,水管漏了缠胶带,根本没精力改善居住体验。为了凑够科研产出,只能硬塞更多人轮换作业,却陷入“人越多效率越低”的恶性循环。它的生命维持系统更是“半残状态”。虽然计划把水再生率提到88%,但实际运行中,俄罗斯舱段的尿液处理系统经常罢工,只能靠货运飞船频繁补给。反观中国空间站,天和核心舱的环控生保系统实现了氧气100%再生、水80%再生,航天员的汗液、尿液能净化成饮用水,每年能省6吨上行物资,成本直接降70%。不用为补给发愁,自然没必要靠“挤人”来摊薄成本。中国空间站的“3人标配”,藏着航天技术的精准算计。问天实验舱里藏着个“生物旅馆”,生命生态实验柜能同时养水稻、果蝇、线虫,连微生物都有专门的“健康管理中心”监测。这些精密实验需要专人操作,3名航天员分工明确:指令长管全局,工程师负责设备维护,载荷专家专心做实验,多一个人反而会干扰操作。这种“少而精”的设计,源于我们对航天需求的清醒认知。国际空间站为了迁就16国,装了大量重复实验设备,应用率低得可怜——2003年航天飞机失事后,物资优先供建设,科研仪器只能见缝插针往上送。技术代差更体现在细节里。国际空间站为了灭菌,搞得舱内像医院隔离区,微生物多样性严重不足,航天员频繁出皮疹、犯疱疹,反而影响任务。中国空间站则留足“生态智慧”,问天实验舱的植物培养系统既能产氧,又能通过植物分子调节舱内环境,连微生物都经过精心筛选,既安全又能刺激航天员免疫系统。有人说“中国空间站人少是技术不行”,这话纯属外行。2024年9月,国际空间站12人加中国空间站3人,创下19人同时在轨的纪录,证明我们的空间站完全能融入全球航天网络。但“能装更多人”和“需要装更多人”是两码事——就像私人别墅不会为了热闹改成群租房,我们造空间站是为了搞前沿科研,不是为了凑人数撑场面。国际空间站的“人多”,本质是航天霸权的余晖。美国当年拉多国建空间站,一是为了垄断太空技术,二是为了分摊成本,如今却陷入“维护困局”:每年花30多亿美元修修补补,科研产出却越来越少。中国空间站则走出了另一条路:自主设计让我们能快速迭代技术,2022年刚建成,就规划了扩展舱段,未来加几个人住完全没问题。说到底,空间站的人数差异,是“凑活过”和“讲究住”的区别。国际空间站像个年久失修的大杂院,挤着一群为了各自利益的租客;中国空间站则是独门独院的智能别墅,住着志同道合的研究者。前者靠规模撑场面,后者靠技术显实力——这不是人气旺不旺的问题,是航天文明代差的真实体现。

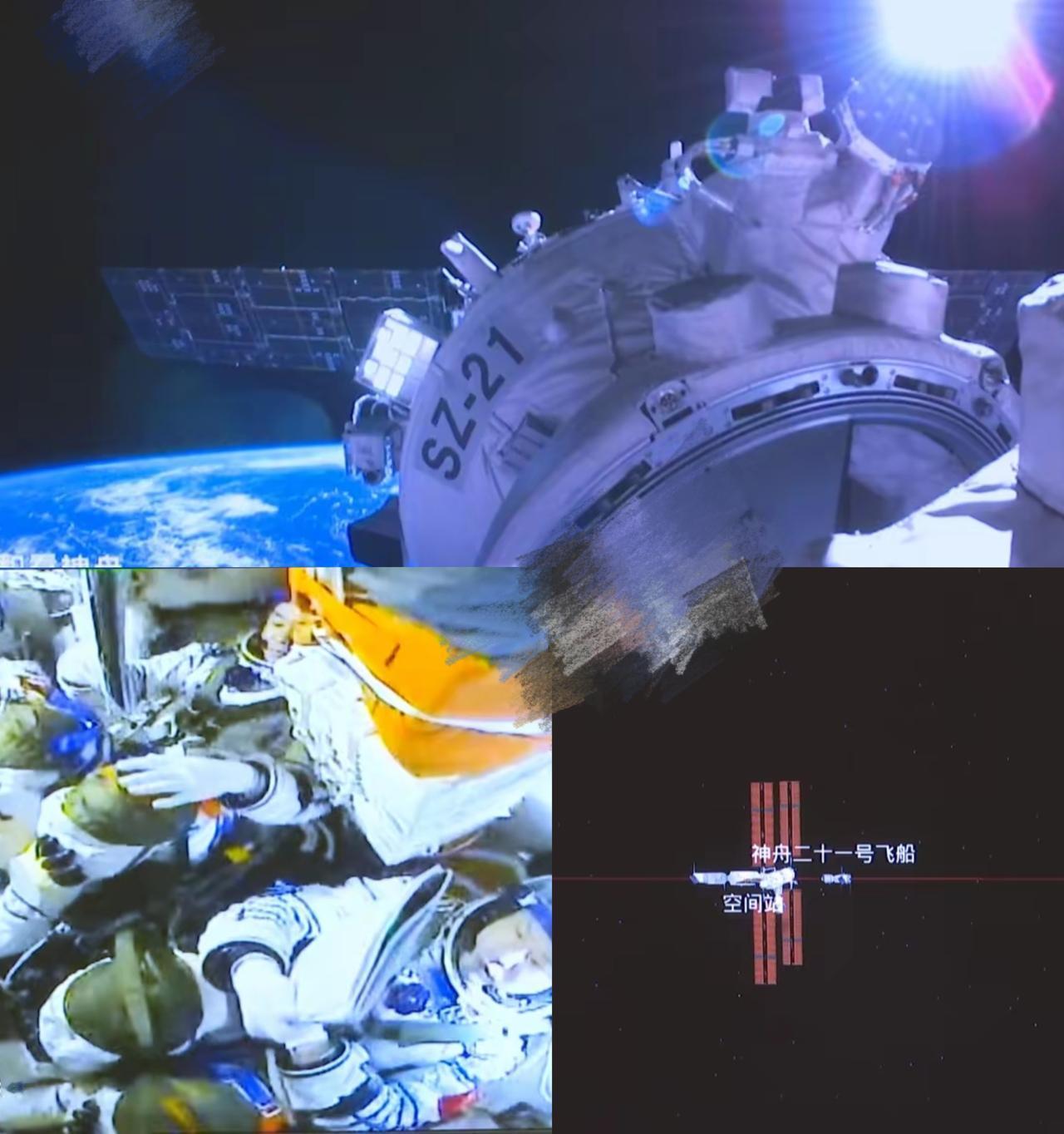

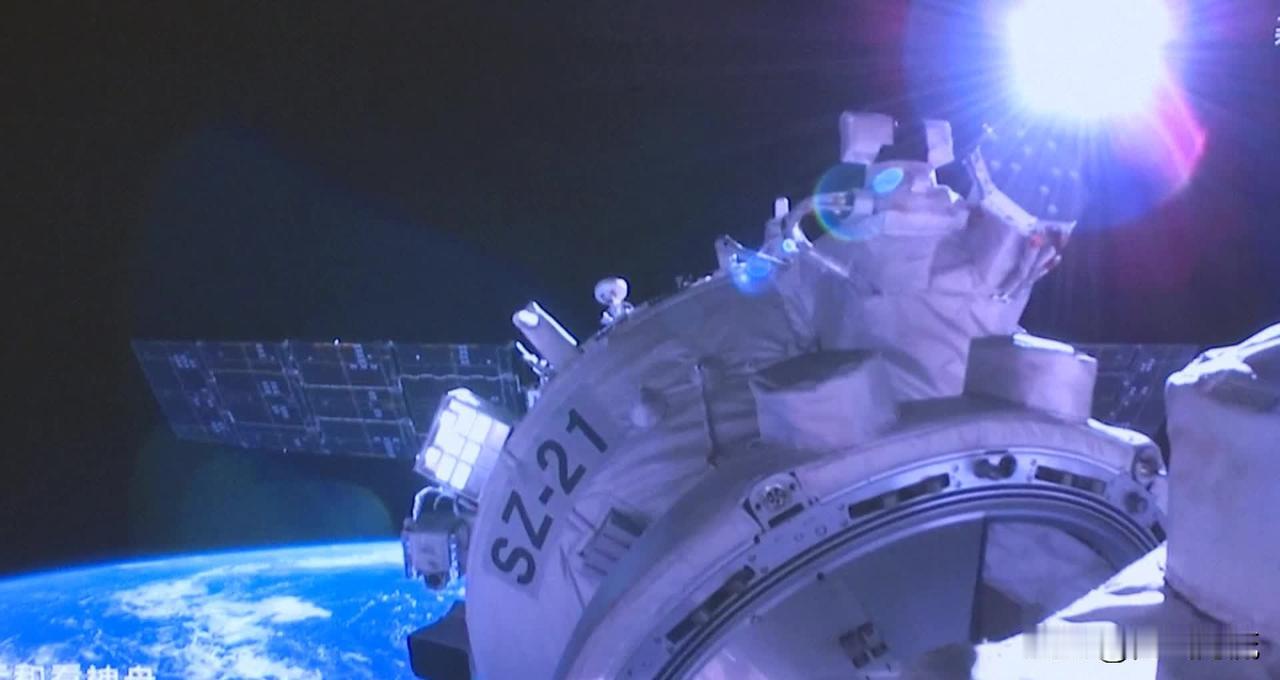

神舟二十遭遇致命冲击!幕后黑手竟是它?航天员如何绝境求生?

仅0.1毫米碎片威胁生命,航天员应该怎么回家呢… 11月5日,中国载人航天工程办公室对外发布公告,原定于当天实施的神舟二十号载人飞船返回任务被紧急叫停,官方披露的核心缘由是飞船疑似遭到空间微小碎片等太空垃圾的撞击,...

人类第一次在太空吃上烧烤,航天员们用的热风烘烤机,来自杭州

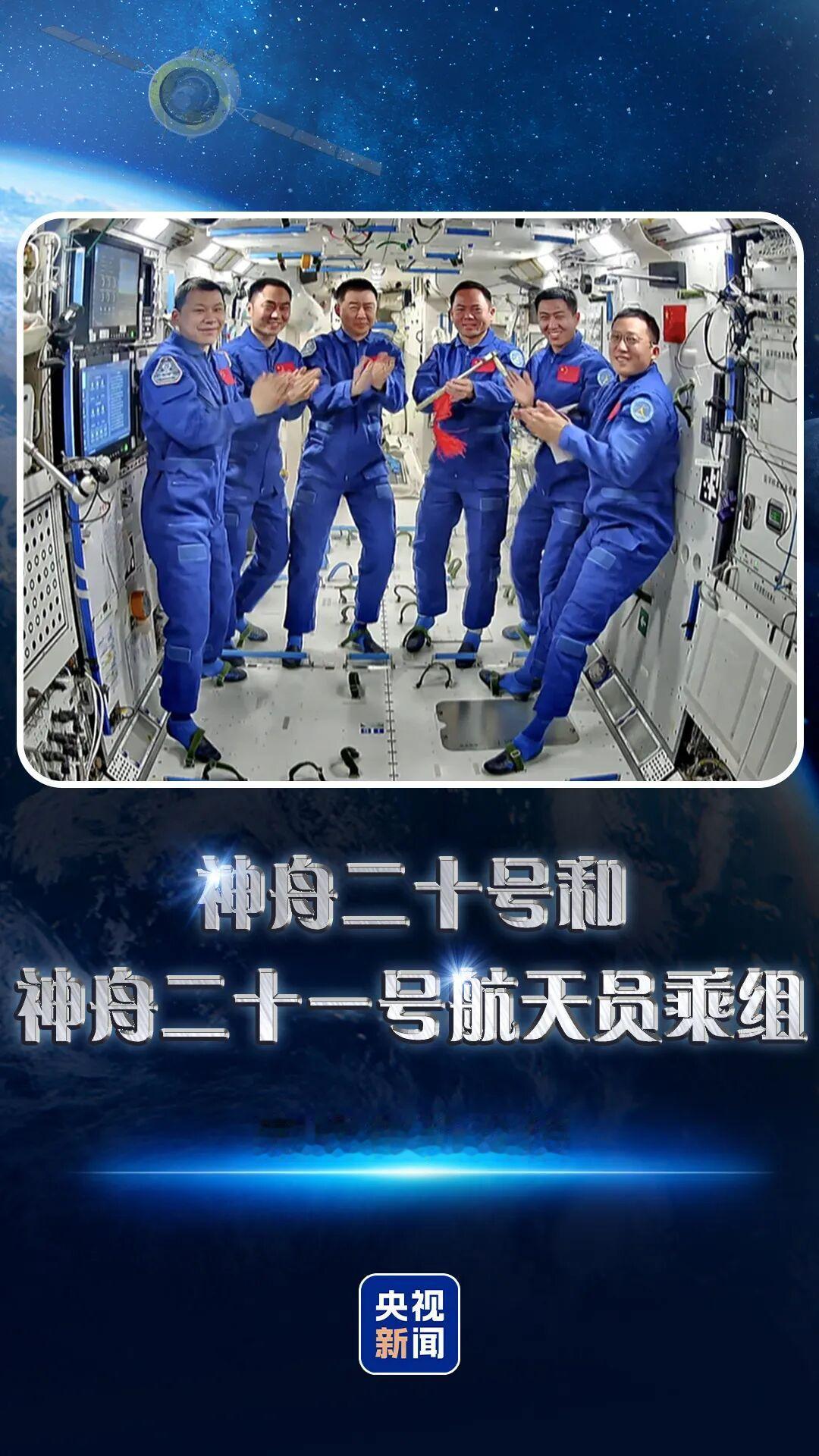

11月1日,神舟二十一号乘组和神舟二十号乘组在轨成功会师,为了庆祝中国航天史上第7次“太空会师”,六名航天员用新装备—热风烘烤机,在空间站做了一顿烧烤大餐。在中国空间站,航天员从包装袋里取出腌制好的鸡翅,在签架上...

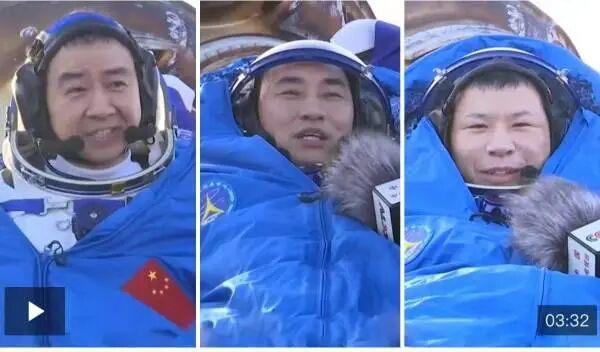

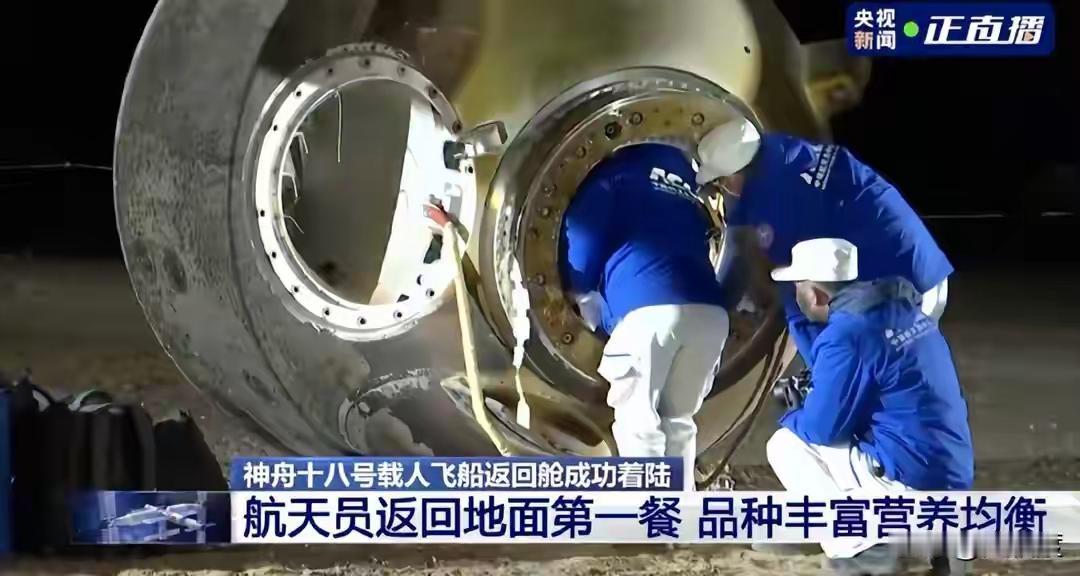

神舟二十号航天员乘组回家,西南交大团队现场接收返回样品

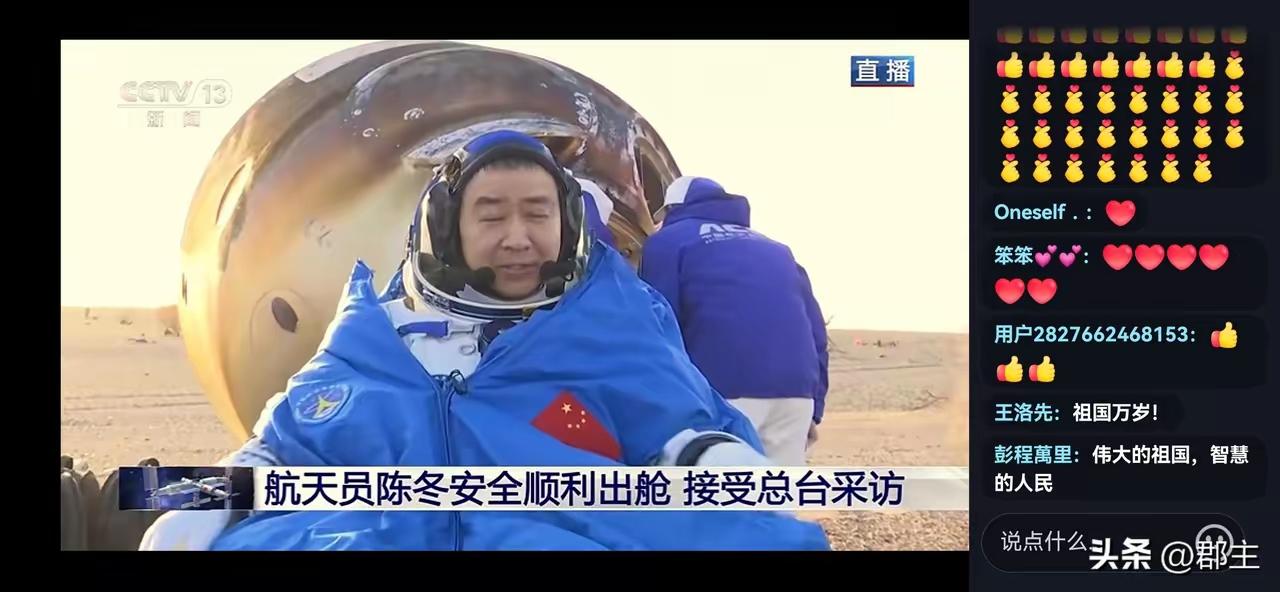

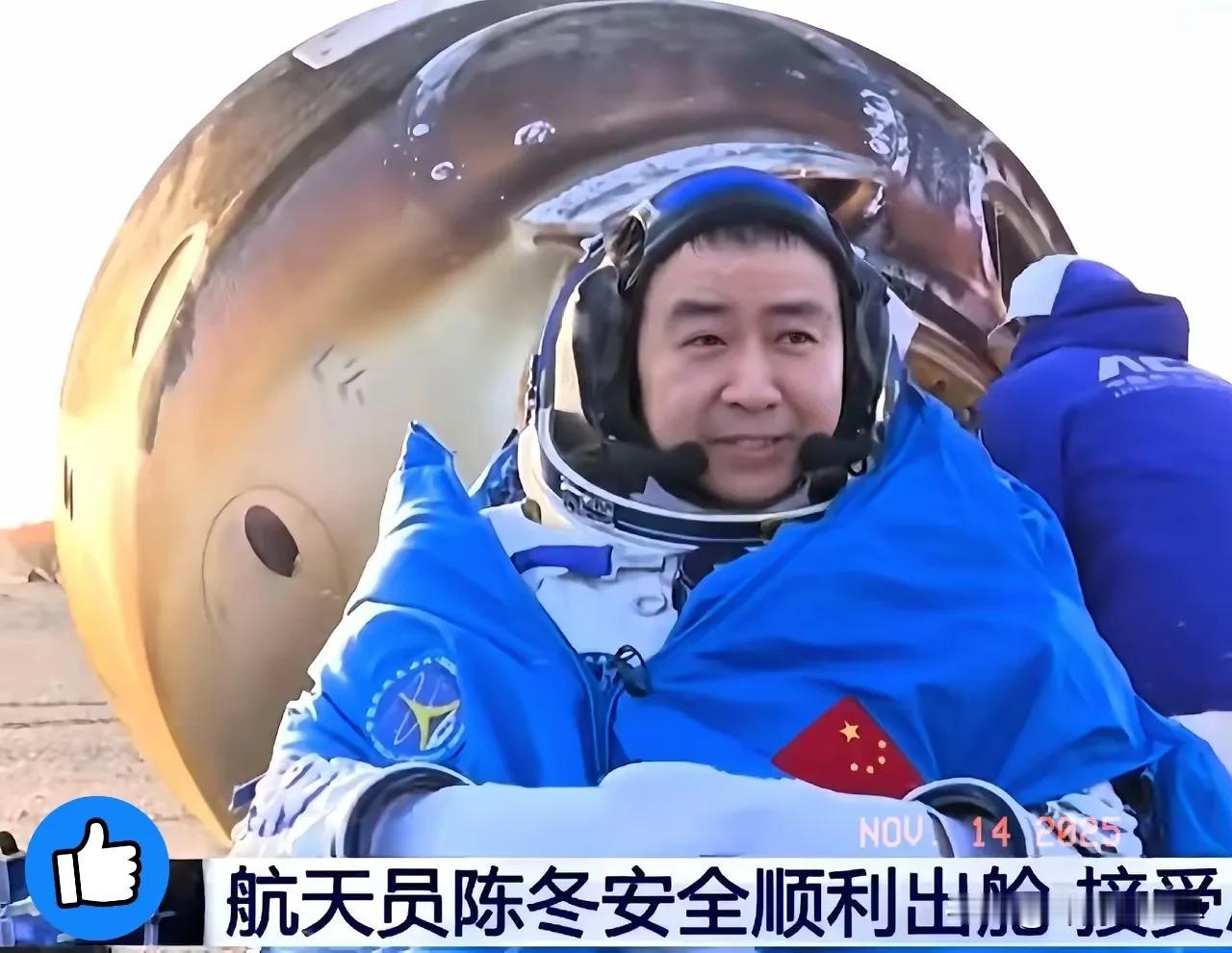

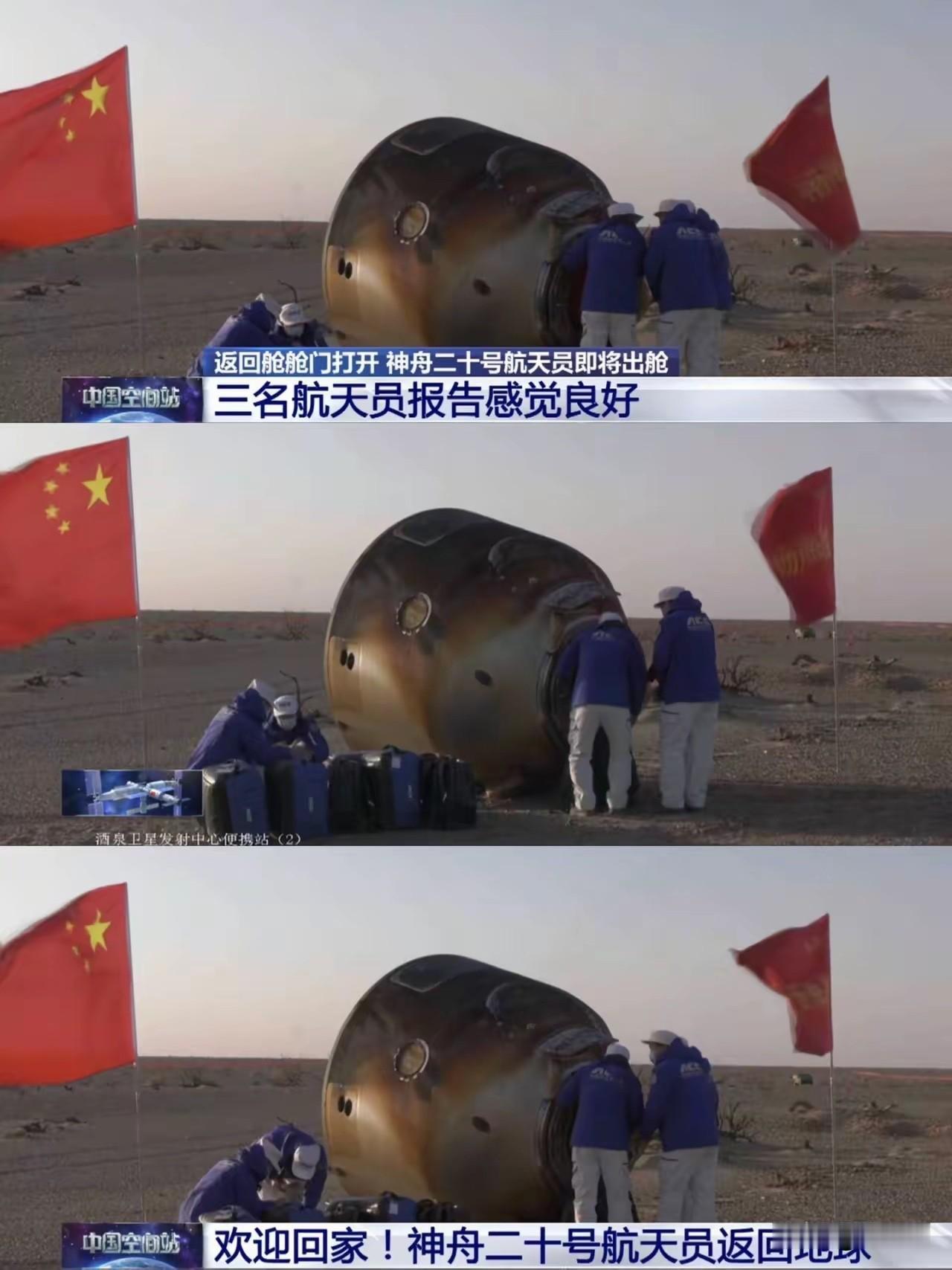

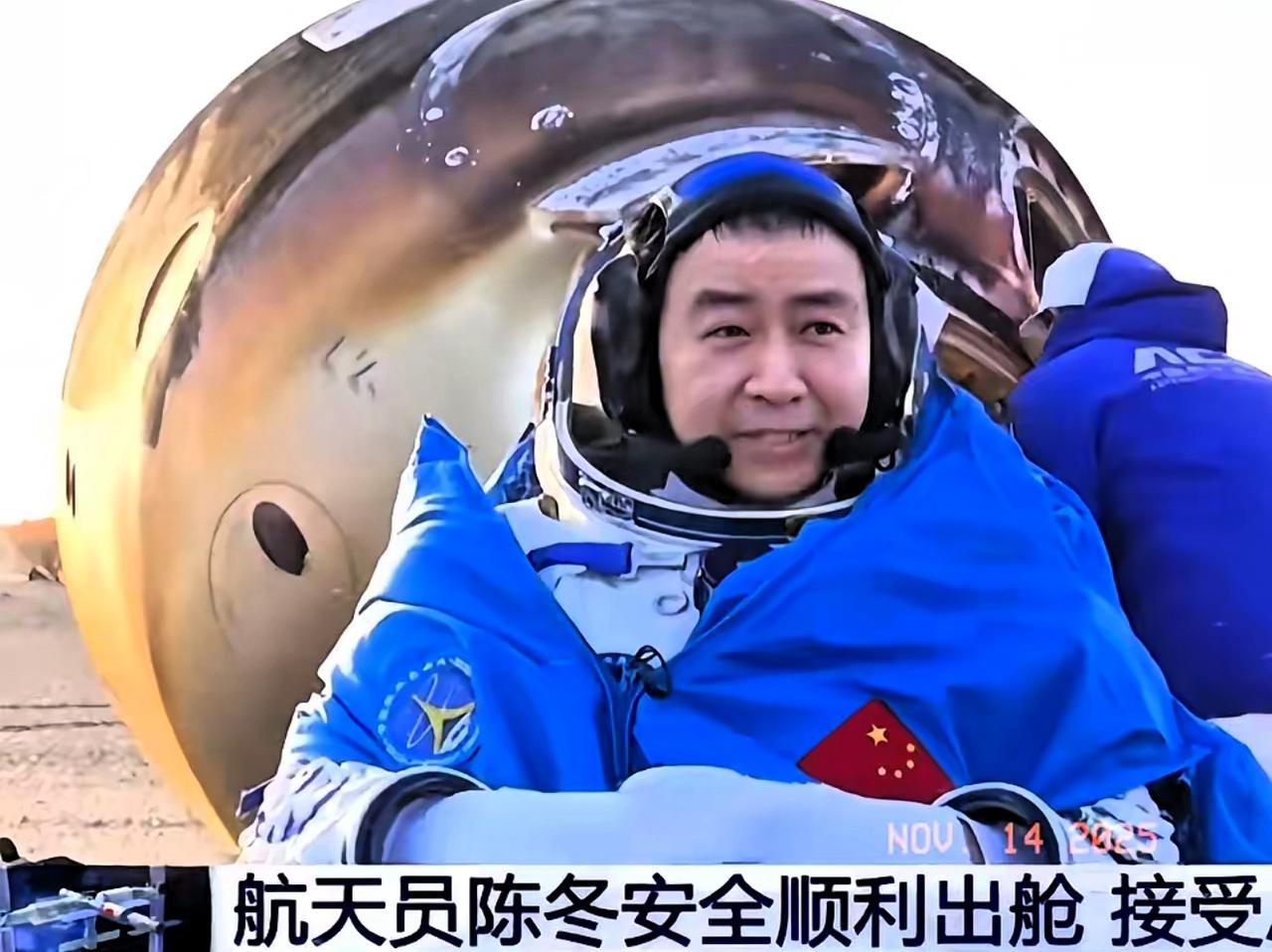

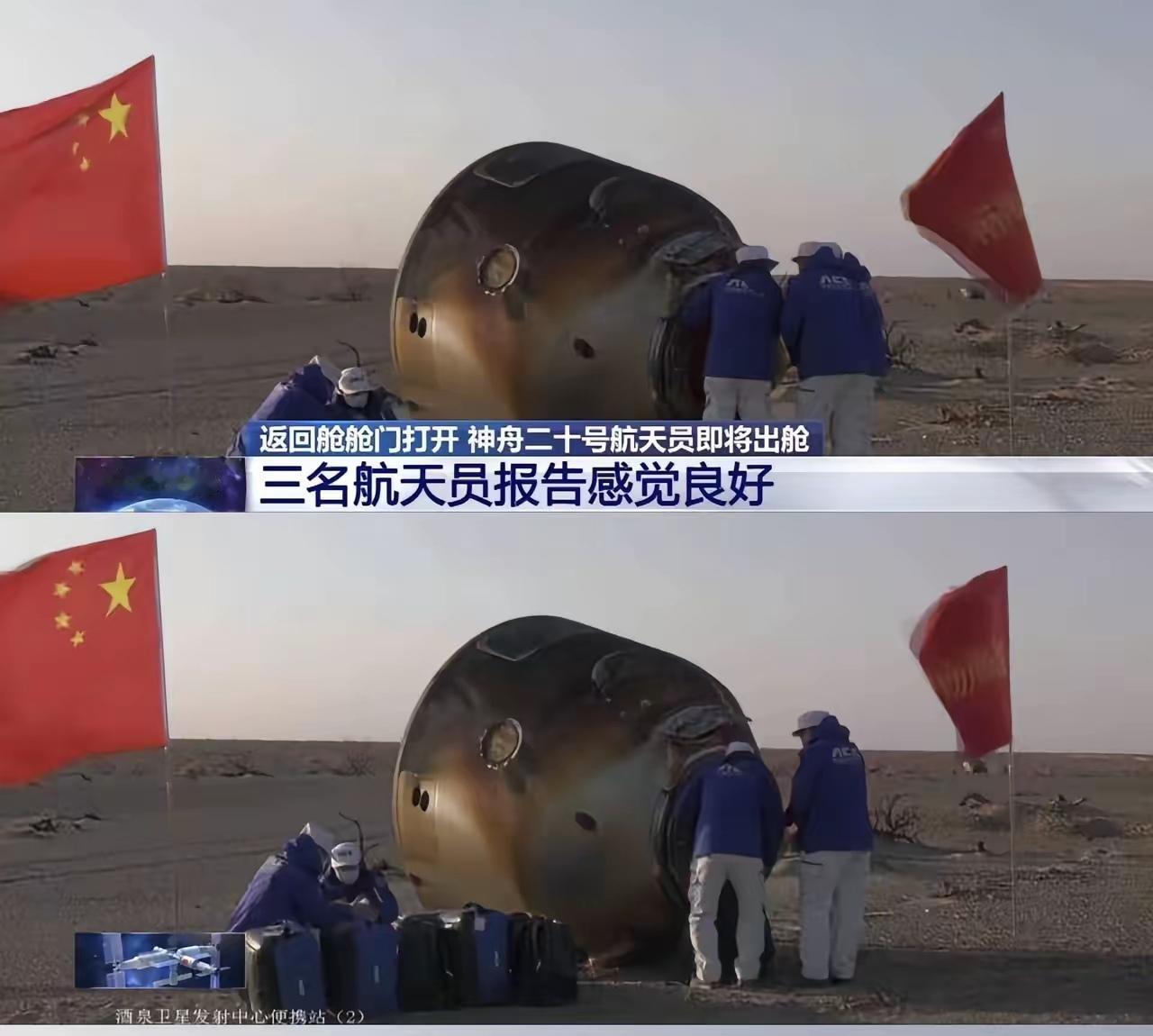

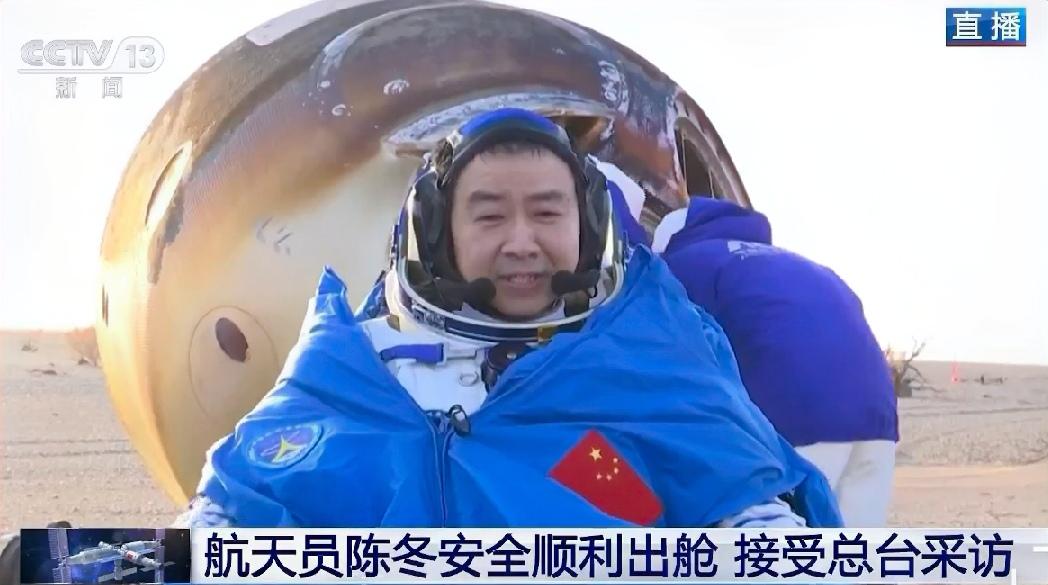

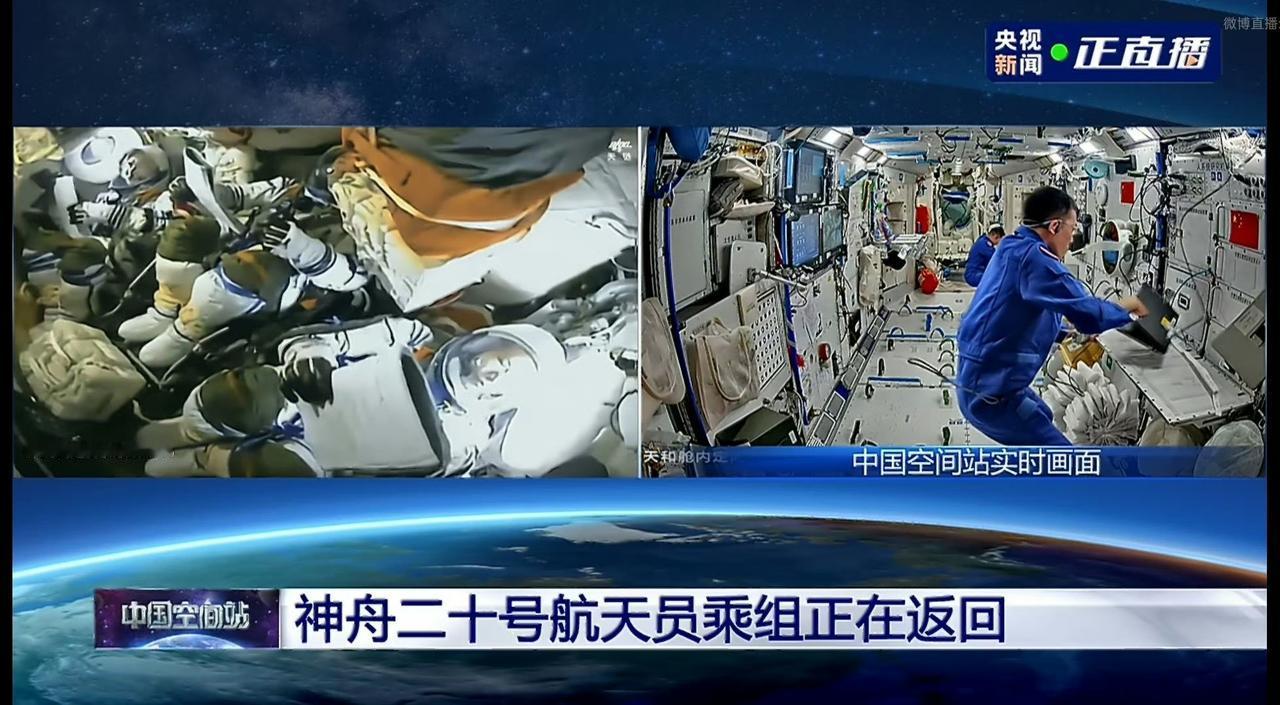

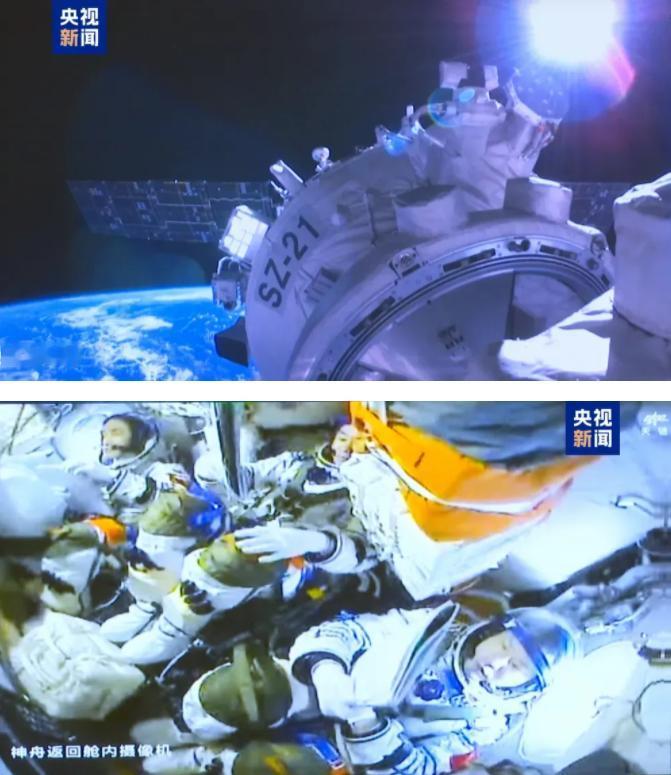

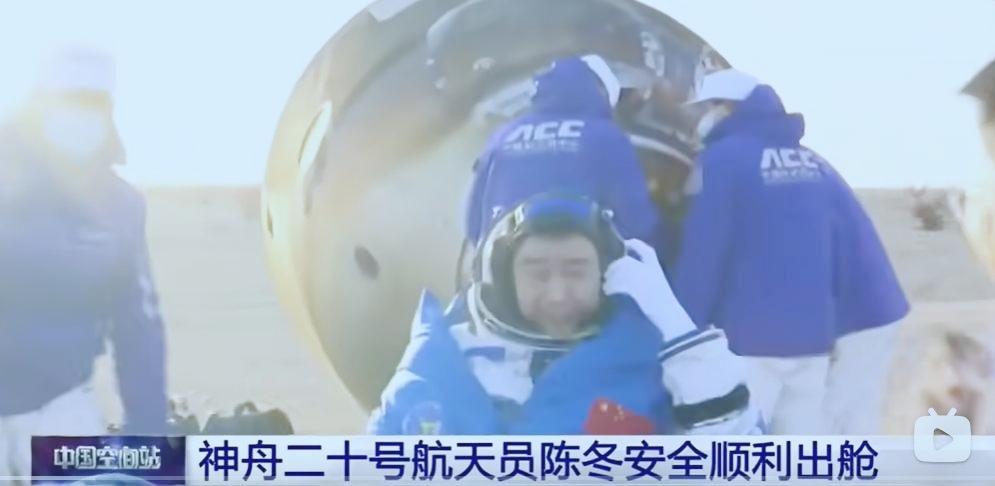

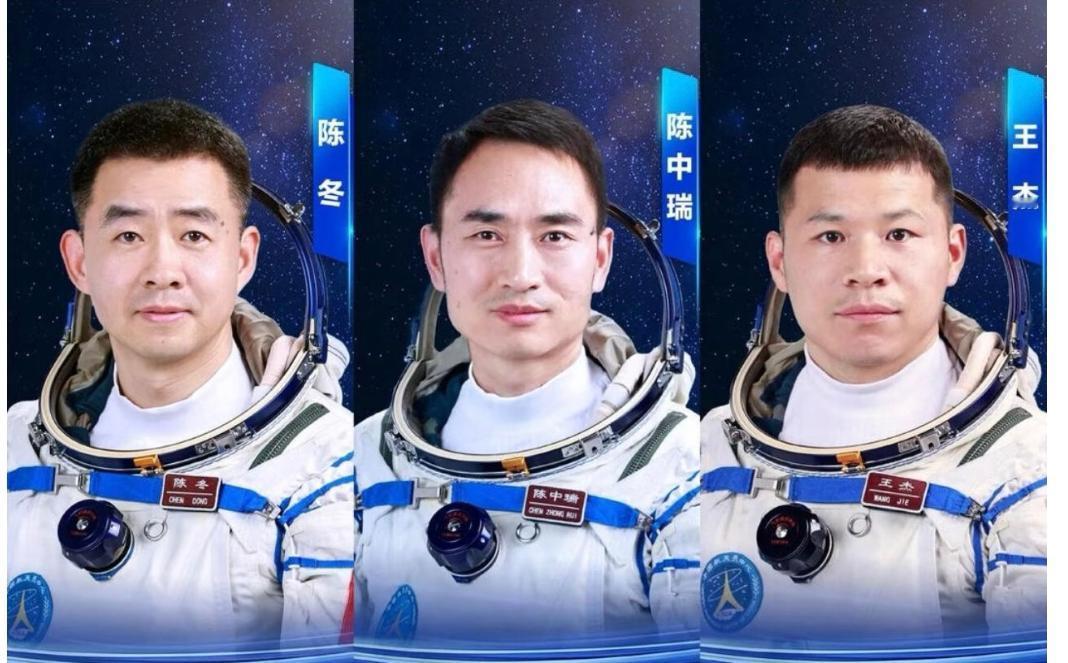

11月14日16时40分,神舟二十号航天员乘组回家,航天员陈冬、陈中瑞、王杰安全顺利出舱。11月15日,记者从西南交通大学获悉,该校化学学院周祚万教授、徐晓玲副教授团队研发的新型杀菌技术试验模块经神舟二十号航天员乘组在轨...

神舟二十号航天员乘组顺利回家,西南交大科研团队现场接收返回试验样品

11月15日,四川在线记者从西南交通大学获悉,昨日载着神舟二十号航天员乘组的神舟二十一号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆时,由该校化学学院周祚万教授、徐晓玲副教授团队研发的新型杀菌技术试验模块经神舟二十号航天员乘...

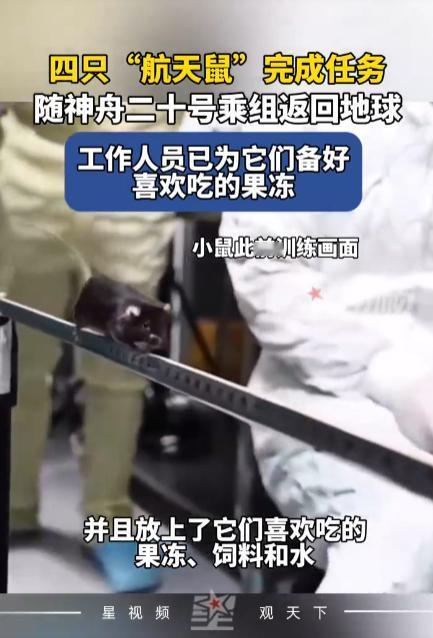

估计今天晚上很多人要睡不着了,原因很简单,不仅是因为航天员回家了,更因为随同

估计今天晚上很多人要睡不着了,原因很简单,不仅是因为航天员回家了,更因为随同神舟二十一飞上太空的四只小老鼠又随同神舟二十一回来了。神舟二十一带回的不止航天员,还有四位“功勋鼠鼠”——历经魔鬼选拔的两雌两雄小黑鼠,可是我国首批太空哺乳动物实验员!别以为它们是躺赢上太空,300只里才选出4只,转棒110秒不落地、抗晕旋转2分钟、倒吊不摆烂,堪称鼠界“卷王”。空间站里26度恒温窝,风场自动清粪便,待遇虽好,却只有编号没有名字,这哪行?新华社一征名,网友脑洞直接炸开:“从从、容容”藏着从容,“舒克、贝塔”是童年回忆,“钢蛋、铁蛋”透着实在。其实这些名字不只是搞笑,更是大家对“太空先行者”的偏爱——它们带着85%的人类基因相似度探路,值得被好好铭记。你心中的“航天鼠”该叫啥?是贴合科研使命,还是玩梗到底?评论区交出你的神仙取名!晒图笔记大赛太空航天鼠

![[比心]别再只盯着“航天员回家”了!这次神二十乘组改乘神二十一返程,看似只是一次任](http://image.uczzd.cn/13427180903116318986.jpg?id=0)