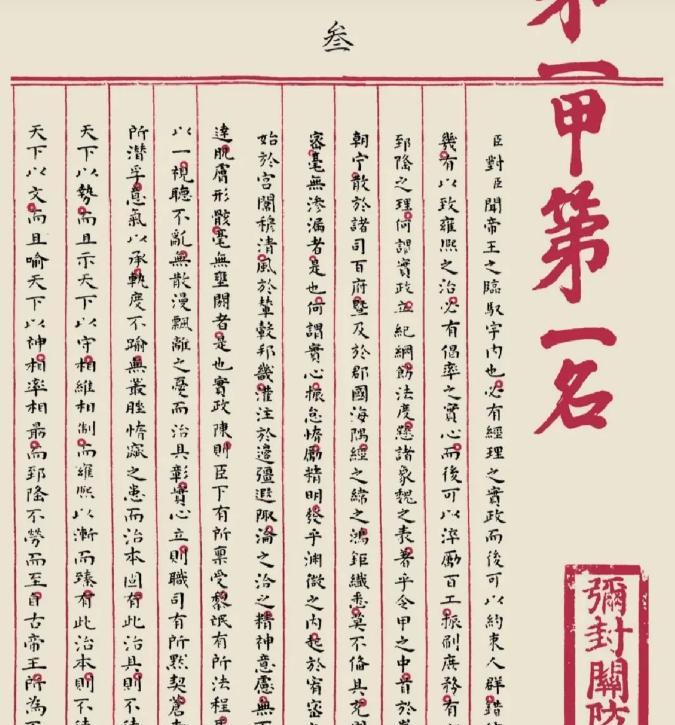

公元1397年,刑场上,五辆马车拉着五根绳索,新科状元被拉着头和四肢。他绝望地闭着眼睛。他才当了状元不到20天,他自己都不知道犯了什么错,为何会遭此境遇呢? 在中国古代历史中,明初的“南北榜案”是一场颇具代表性的科举风波。 在这场看似“文人争名”的背后,实际上隐藏着朱元璋对权力结构的深度干预、对江南士人集团的强烈戒备,以及对“天下一统”局势的敏锐判断。 洪武年间,南方人才辈出,尤其江浙一带文化发达,书院林立,士子众多。 科举一恢复,江南士子几乎年年拔得头筹,北方学子却屡屡落榜。 这种“南强北弱”的格局逐渐引发北方士人的不满,情绪日渐高涨。 到了洪武三十年,这场暗流终于彻底激化。那一年,明朝举行第六次科举考试,由时年八十五岁的翰林学士刘三吾担任主考官。 他是湖南人,儒学名宿,素来以严谨著称。 榜单公布之日,士人云集礼部门前,不少人欣喜若狂,但很快,有人高喊:“为何五十一人皆为南人?北方竟无一人中榜,这怎么可能?” 这一声质疑,如同火星落入干柴。 一连串的“巧合”,很快被渲染成“官官相护”“徇私舞弊”。北方士子群情激愤,有的当街喊冤,有的用泥巴砸黄榜,甚至围堵礼部,联名上书,请求废榜重试。 朱元璋闻讯后震怒,立刻传刘三吾入宫,质问其为何录取尽是南方人。 刘三吾据实以对,称北方经历元人统治,文教凋敝,士子底子薄,不及江南实属正常。 但朱元璋并不满意,他清楚这背后不是单纯的文风问题,而是关乎政局的稳定、人心的平衡。 于是,他命状元出身的张信等十二人彻查会试过程。 张信等人以糊名制度重新阅卷,仍得出与刘三吾相同结论:南方学子水平确实普遍高于北方。 按照理性判断,黄榜该被维持原判。 然而事情此刻却被彻底扭转。 一道举报奏折递至宫中,称张信亦是南方人,且与刘三吾交情甚笃,意图包庇乡党,并将最差的北方卷子呈给皇帝评判。 此言虽无实据,却引发舆情沸腾,坊间迅速流传“南人排斥北人”的谣言。 朱元璋盛怒之下,不再听取辩解。 当年五月,直接定性刘三吾为“反贼”,因其年老功深,仅发配边疆。 副考官白蹈信被车裂示众,而张信则被凌迟处死。 接着,整场考试被彻底作废,五十一名新科进士全部被除名。 他至死都不明白,自己究竟犯了何罪,只因出身江南、考中状元,就成了政治博弈中的牺牲品。 这场风波之惨烈,不仅止于一纸废榜,更让朱元璋下定决心,彻底调整科举制度。 同年六月,他亲自主持重新考试,并亲任阅卷官。 在第二次榜单中,六十一名新科进士皆出自北方,以此作为对前次“全南榜”的彻底对冲。 为彻底安抚北人,他在殿试中特意拔擢韩克思为状元,王恕为榜眼等人,全部北籍士子迅速登堂入仕。 而为从制度层面防止再次发生类似风波,朱元璋此后命令全国科举实行“南北中三卷制”,并明确要求按区域配额录取,确保南北人才比例相对均衡。 他深知,国家刚统一不久,南北心态差异巨大,若任由一方独大,势必引发政局动荡。在他看来,不患寡而患不均,宁可牺牲几人,也要稳住大局。 历史是冷酷的。 在这场波澜壮阔的制度调整中,许多无辜的考生成为代价。 “南北榜案”最终以朱元璋的强势介入收场,但它留下的余波远远不止于此。 在“大一统”王朝的开端,为了不让裂痕加深,朱元璋选择了最铁血的方式来维护“公平”。一切的一切,终究是历史选择......

王仙客

明朝刚统一那会,南方学子的平均水平肯定比北方高,但正常来说,怎么也不至于五十多个进士里一个北方人都没有,中国足球这么差,还出了好几个在英超德甲踢主力的球员呢