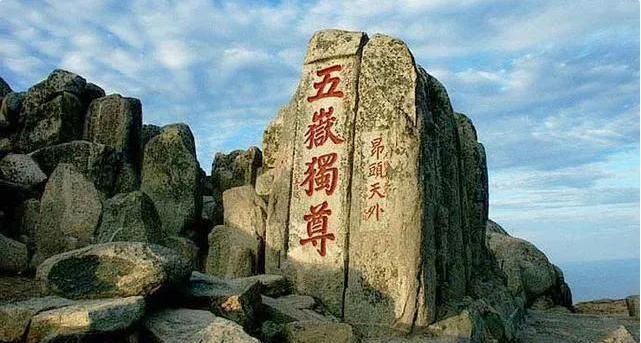

有一次,宋真宗赐给宰相王旦一壶御酒。王旦本来很开心,但是回家才发现,壶里装的根本不是酒,而是许多价值不菲的珍珠。王旦很是疑惑:难道皇帝还要贿赂自己不成? 提起宋真宗,很多人恐怕并不陌生。 他在位二十五年,是继宋太宗之后的第三位皇帝,也是北宋政权逐步稳定、文化逐渐繁荣的重要推动者。 宋真宗生于公元968年,是宋太宗赵光义的第三子。 太宗死后,他继位为帝,即位之初便表现出谨慎持重的政治风格。 他重用文臣、崇尚儒学,进一步推进了科举制度改革,使得文人士子成为国家治理的主力。 然而,北宋的国土安全并不稳固。 北方的辽国(契丹政权)一直是宋朝最大的威胁。 宋太宗时期,几次北伐辽国皆遭失败,反而让契丹看出宋军的虚弱。 辽国皇帝耶律隆绪登基后,乘机出兵南下,欲再次威慑宋廷。 面对辽军压境、兵锋直指黄河,朝中大臣惶恐不安,有的主战,有的主和。关键时刻,寇准力排众议,极力主张“皇帝亲征”,以振奋军心。 真宗本人本是性格懦弱之人,并不擅长军事。 但在寇准再三劝说下,他最终决定“亲征”。 真宗并未真正深入前线,而是驻扎于距离战场百余里的澶州(今河南濮阳),由寇准调兵遣将,安抚将士,严密部署。 辽军虽锐不可当,但在久攻不下、后方补给困难的情况下,也开始犹豫。 而真宗“御驾亲征”的姿态,对宋军士气是一针强心剂,辽军也担忧宋朝可能“孤注一掷”。 最终,在宋辽两军对峙僵持之际,双方转入外交谈判。 经过多轮交涉,双方于公元1005年达成历史性协议——澶渊之盟。 盟约规定,宋朝每年向辽国输送“岁币”银十万两、绢二十万匹,换取辽国撤军与和平。 澶渊之盟的签订,是一次典型的“以金换和”的外交操作。 澶渊之盟签订之后,宋朝表面迎来了和平,但在舆论场中,却掀起了轩然大波。 有人认为,这份岁币换和平的协议实乃“丧权辱国”的象征,是北宋对契丹的屈辱妥协,是“城下之盟”。 对于皇帝宋真宗而言,这种内外的非议同样是一种巨大的心理压力。 他虽然不擅长军事,但深知“帝王之道”,也十分在意自身形象与历史定位。为了挽回颜面,重塑天子威仪,宋真宗开始谋划一场充满政治象征意味的举措——封禅泰山。 在中国古代,封禅泰山是皇帝祭天告地、昭示功德的最高礼仪。 自秦始皇首创以来,历代帝王中真正有资格封禅者屈指可数。 历朝皆以“功盖天下、泽被四方”为前提。而澶渊之盟后的北宋,虽然国势稳定,却难言“大功告成”。 因此,宋真宗必须要先“制造”出一套配得上封禅的“天命”氛围。 这一策略的关键人物,是王钦若。 此人本是文臣出身,深谙“造势之术”,善于揣摩上意。 面对真宗的焦虑,王钦若进言道:若要挽回民心,化解非议,不妨效仿古帝封禅泰山,以“天子受命”的姿态镇服天下。 所谓“天降祥瑞、国泰民安”,只需布置得当,文告与礼仪配合,就可营造一场“盛世天命”的政治大戏。 真宗闻言甚喜,但他也明白,封禅之事非比寻常,不仅需天命,还需朝臣的广泛支持,尤其是宰相王旦的认可。 王旦为人刚正、理性务实,是朝廷中的重臣,其态度决定了群臣是否附议。 王钦若于是出面游说,先与王旦通气试探,然王旦对此并不热心,未置可否。 于是,宋真宗亲自下场。 他赐宴王旦,言辞恳切,表露心迹。 酒宴之后,又特意赏赐王旦一坛好酒,谦称“此酒风味不错,可带回与家人共享”。 王旦回府后启封酒坛,赫然发现坛中满是晶莹剔透的珍珠,顿悟其意。 王旦身为老臣,心知不可逆君意。 至此,他不再持反对立场,封禅之议遂在朝堂顺利通过。 公元1008年,宋真宗正式登临泰山,举行封禅大典,声势浩大,礼仪严整。 此次封禅,也是中国封建时代最后一次具有完整仪式的“泰山封禅”。 真宗此举虽然达成了短期的政治目的,但从长远来看,却使封禅制度沦为权谋工具,其庄重神圣也随之破产。 后世人提及“泰山封禅”,常以宋真宗为笑柄,也就渐渐不再大搞封禅了。