1985年,宋希濂匆匆赶往机场,将一笔款项交给陈赓的妻子,委托她回国后帮忙。

凛冽寒风裹挟着雪花拍打着候机室的玻璃窗,宋希濂瘦削的手指紧紧攥着一叠美元,指关节泛白。傅涯整理衣领时,无意间看到老人胸前佩戴的黄埔军校校徽在灯光下反射着冰冷的光芒,这枚校徽曾是陈赓生前最珍视之物,如今却出现在一位曾与其兵戎相见的国民党俘虏身上,这其中蕴藏着怎样的故事?时光回溯,昔日山路上,挑着担子的宋希濂偶遇陈赓在啃烤红薯,陈赓递给他半块红薯,关切地询问他赶考的情况。年仅十二岁的宋希濂望着陈赓磨损的布鞋,想起父亲曾说:“湘乡出了个陈赓,打仗不要命!”

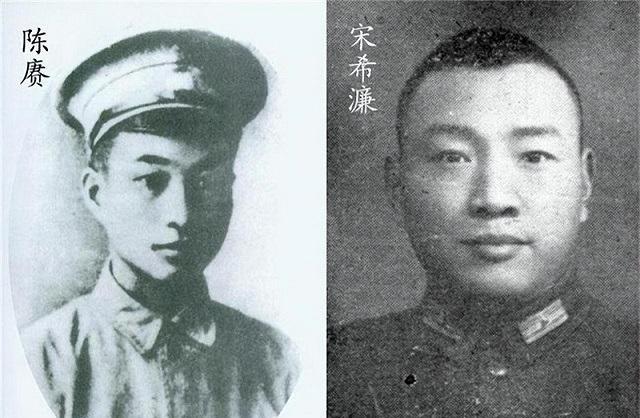

在长沙陆军讲武堂门口,他们初次相遇,陈赓正用家乡话痛斥教官教学不严,宋希濂劝他冷静。这对志趣相投的湖南少年,日后一个成为黄埔军校的杰出人物,一个成为蒋介石的得力干将,他们的命运轨迹却因时代巨变而发生翻天覆地的变化。

在珠江畔的酒楼,宋希濂忧心忡忡地对陈赓说,追随共产党前途未卜。陈赓掷地有声地回应,身为黄埔军人,必须对得起孙中山先生的理念。几个月后,宋希濂在蒋介石的官邸签署了效忠“党国”的誓言。那夜,他辗转反侧,凝视着陈赓赠送的怀表,表盖内侧刻着“革命尚未成功”的字样,这刻字此刻却如同烙铁般灼烧着他。

在冰冷的牢狱,宋希濂劝说陈赓写悔过书,陈赓却淡然一笑。宋希濂随后带着黄埔同学的联名信,冲进蒋介石办公室,为陈赓求情。蒋介石震怒,宋希濂却坚定地表示愿意为陈赓担保。第二天,陈赓的牢房里多了宋希濂送来的烧鹅。

枪声响起,宋希濂看到陈赓身穿解放军军装站在面前,两人相视一笑。陈赓拿出怀表,感慨时局变迁,并指出“党国”的现实。宋希濂将怀表摔碎,悔恨交加。特赦后,宋希濂主动申请劳动改造,积极投入劳动。三年后的国庆节,他看到陈赓的空位,默默地将发言稿揉碎。傅涯接过宋希濂递来的钱,发现夹着一张泛黄的照片,那是1933年西安事变时两人并肩作战的留影。机场广播催促宋希濂登机,他将照片交给傅涯,嘱咐她每年去中山陵为陈赓献花。次年清明,八宝山革命公墓出现一束特别的菊花,卡片上写着:“一个湖南伢子给另一个湖南伢子的交代,宋希濂泣书。” 大洋彼岸,宋希濂在陈赓墓碑照片前默默上香,一旁放着半块发霉的烤红薯。

他纽约公寓地下室的三本日记,记录着他人生的波折和对往昔的追忆。1959年特赦那天的日记写道:“陈大哥教我写字时,总说‘字要写端正’,如今我才明白,这辈子最歪的,是1926年签下的那张血书。”而陈赓临终前的日记里,夹着一张怀表照片,背面写着:“此表停于1926年3月,然革命之心永动。”

这对黄埔师兄弟的经历,如同他们共同经历的北伐战争,有人壮烈牺牲,有人迷失方向,但他们之间的友情与信仰,在历史长河中闪耀着光芒。