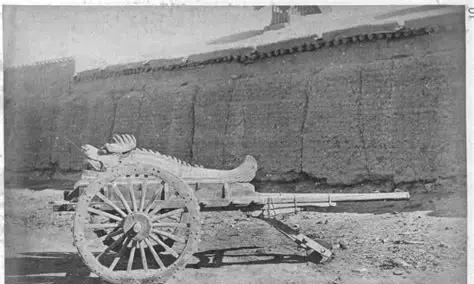

1878年1月,左宗棠骑马走进和田。这是他西征收复新疆的最后一战,进城那天,鞭声、蹄声、百姓的欢呼声混作一团。但就在他踏入城中不久,一份军情文书送到他手上,让这位久经沙场的老将军当场皱眉——新疆境内竟然藏着五千多印度人,还有十几个英吉利、乳目国和阿拉伯来头不明之人。 他知道,这事不寻常。 和田本是南疆最偏远的城市之一,按理说不该有如此多的外国人。他们不是流浪客,也不是偶然误入的商队。这么大批人聚在边疆,背后要么是利益驱使,要么就是政治势力插手。左宗棠敏锐地意识到,这是一个信号,一个关系国家边防安全、关乎列强觊觎的大问题。 他开始彻查。 要搞清楚这些外国人是怎么进来的,就得先回到几年前新疆局势混乱的时候。那时候,阿古柏趁乱占据南疆各地,扶植伊斯兰政权,大搞军政扩张。为了稳住政权,他引入大量外援,尤其是从英属印度调来所谓“技术人员”和雇佣兵。这批人既懂修炮、架桥,也能维持治安、操控政务。他们外表是商人,身份实则复杂。 所以当左宗棠把和田收回之后,这些人还没来得及撤离,就被清军一网打尽。清查结果让人吃惊——5000多印度人,大多分布在前线工事、后勤辎重、情报网路;而那十几个英、葡、阿拉伯人,有的负责通讯,有的甚至参与军械制造。 左宗棠的态度很明确:查清、分类、处理。 他不是一味清洗。他区分得很清楚:没有参与作战、只是受雇为役的,登记后遣返;明确担任要职、直接参与叛乱的,按军法惩处。对那些说不清身份、又难以核实背景的,则集中隔离,逐步审查。他上报朝廷的奏折中写得直白——新疆非单纯内乱,而是被外势渗透之地,不能轻放。 这件事让他更加坚定一个主张:新疆必须设省,必须彻底纳入中央制度框架内。否则边疆长此以往就会成为外人插手的口子。 朝廷本来犹豫不决,怕开支大、难治理。但左宗棠用一连串实际例子说明——阿古柏之所以能盘踞多年,就是因为朝廷的权力空转、制度真空。而外国人能堂而皇之地出现在边疆城池,就是这个空隙被利用的结果。他提出,要建屯田,要派文官,要让汉族子弟在这里落地生根;不仅要驻军,更要安民、设学、修渠、种田。 收复之后,他很快在喀什、和田等地设置学校、农垦营地,还引进内地师傅教识字、传技艺。他不光看眼前稳定,更看长远治理。有人说他过于激进,但他知道,如果不彻底改变边疆格局,下一个阿古柏,下一个五千外国人,早晚还会出现。 事实证明他的判断没错。 几年后,新疆建省。这是清朝自开疆拓土以来最大一次制度性扩展。边疆不再只是驻兵地,而变成了“有户籍、有税收、有学堂”的正式行政区。而那五千个印度人事件,也成了促成这一历史转折的重要契机。 外界只记得左宗棠“收复新疆”,但很多人不知道,在这场军事胜利背后,他看得最远的不是战果,而是结构。他明白,只有制度管得住的地方,疆土才算真正收回。 至于那些印度人,绝大多数被遣返,少数愿留者在新政下接受安置。但此后再无如此规模的外籍渗透。边疆从此设防,也设限,设下的是国之底线。 左宗棠在新疆最后一次巡视时站在和田城头,看着黄沙外的驼队与绿洲,跟身边幕僚说:今日非我收疆土,是我收人心。的确如此。疆土可打回,人心难收回。他看见五千外国人,也看见五千道裂口。他封上了它们,也缝住了一个时代留下的边境伤口。