俄航天集团总裁巴卡诺夫宣布,国际空间站脱轨退役草案已完成,2030年前后这座运行近30年的太空宫殿将有控坠落太平洋。

与此同时,美国正全力押注两大全新赛道——低轨卫星星座和重返月球计划。

面对这种格局变化,不少人担心:专注空间站建设的中国是否已经落后?

国际空间站这位"太空老兵"确实到了该退休的时候。自1998年开建以来,它的设计寿命本来只有15年,硬是被"续命"到现在,实际服役时间已经超出原计划近十年。

问题确实不少。从2019年开始,空间站就一直在漏气,最严重时一天能泄漏1.7公斤空气。更要命的是,现在有588个部件已经超过设计寿命,技术人员还发现了4处裂缝和50多处隐患。

加上美俄关系的变化,维持这座庞然大物的政治成本和经济成本都在飙升。俄方已经提交了受控坠毁的技术方案,美国也委托SpaceX建造专门的"太空拖船"来执行最后的任务。按计划,它将在2030年前后坠入太平洋南部的"尼莫点"——一个专门用于处理太空垃圾的海域。

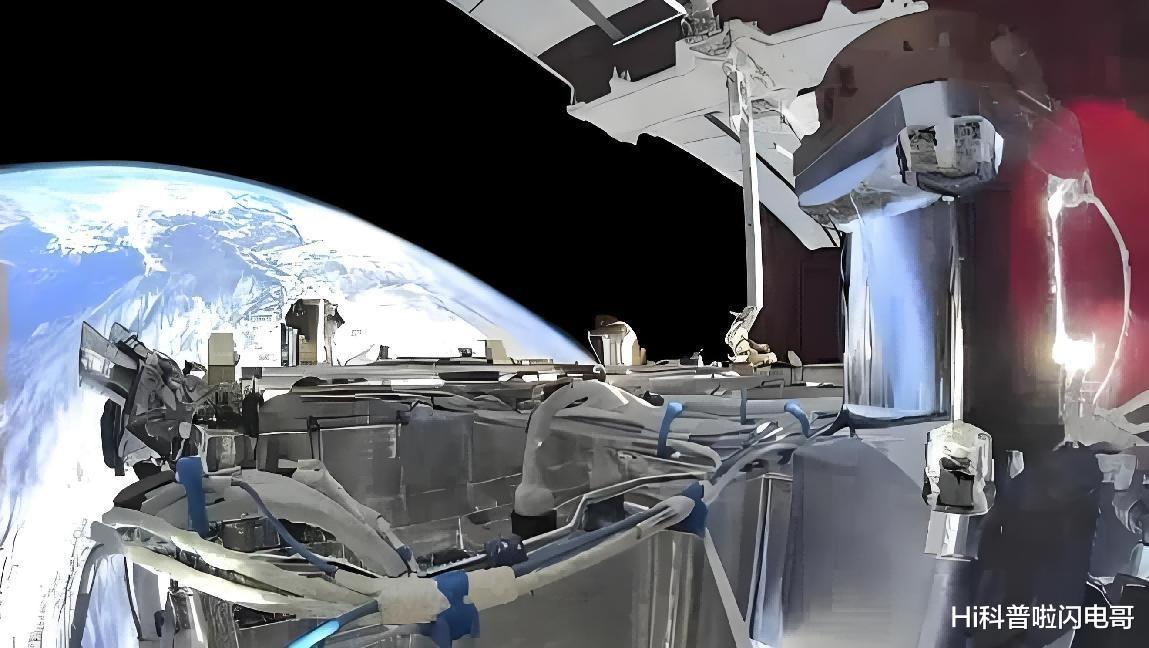

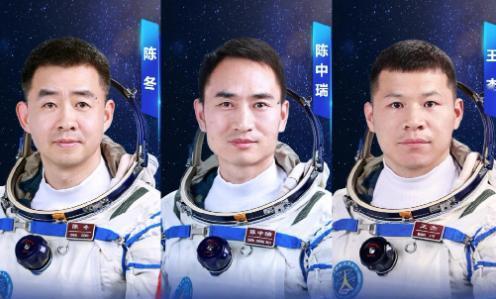

而此时,中国的天宫空间站正值壮年。2022年底完成基本构型建设后,天宫已经转入常态化运营,航天员轮换驻留,开展着涵盖生物医学、材料科学、空间物理等多个领域的实验。

按规划,天宫的在轨寿命将超过10年,到2030年后很可能成为近地轨道唯一的大型载人空间站。

国际空间站退役后,美国并没有立即建造新空间站的计划,而是把资源投向了两个更具野心的方向。

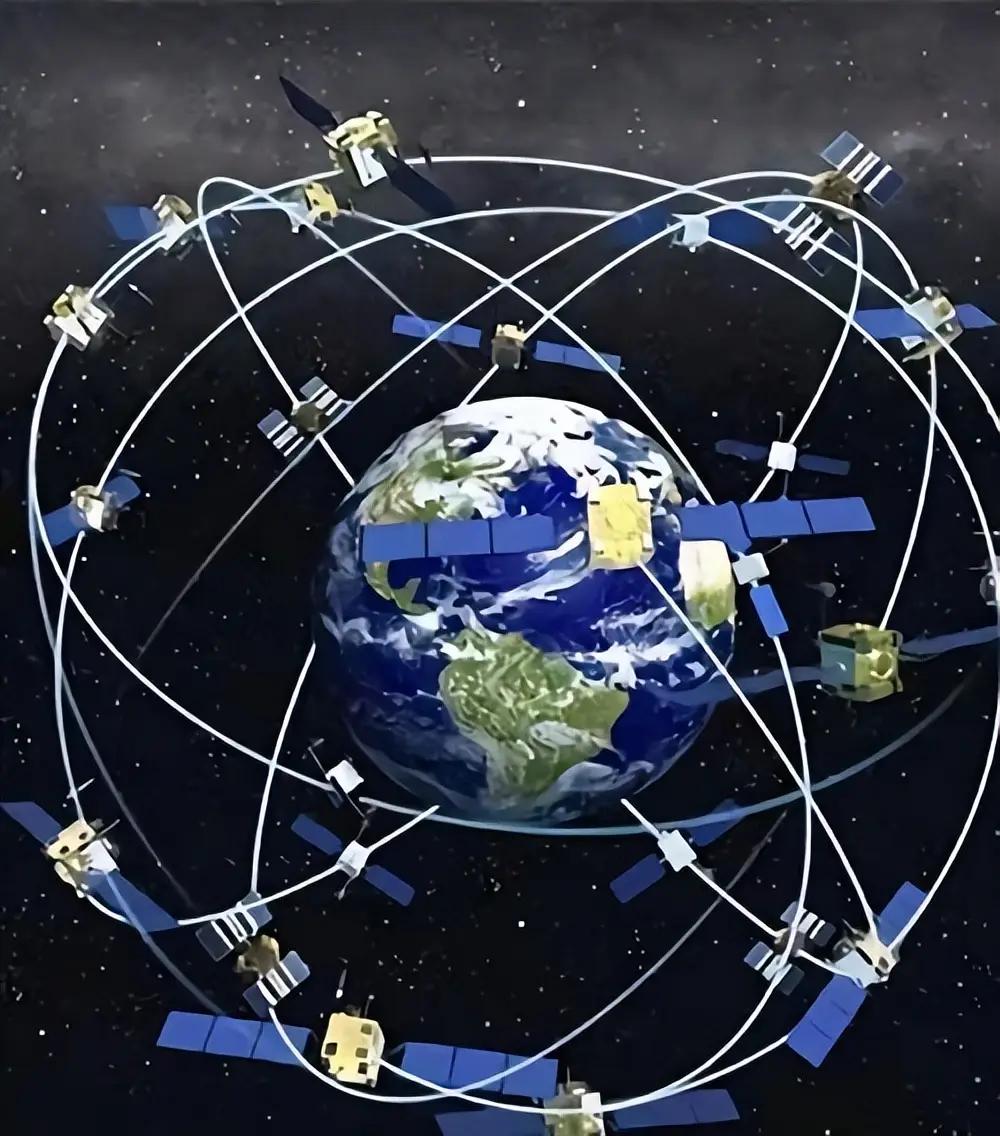

第一个赛道是低轨卫星霸权。马斯克的星链计划堪称疯狂——要发射4.2万颗卫星,占据近地轨道约70%的承载能力。目前已经发射超过9000颗,为全球100多个国家提供服务,用户数量超过600万。

星链的威力不仅体现在商业价值上,更在于其战略意义。在俄乌冲突中,星链为战场通信发挥了关键作用,让全世界看到了低轨卫星星座的军事潜力。SpaceX甚至推出了专门的"星盾"计划,深度参与美军演习和作战概念验证。

美国的算盘很清楚,利用"先到先占"的国际规则,抢占有限的轨道资源和通信频率,将太空优势转化为军事和商业优势。这种做法确实有效,其他国家想要部署大规模星座,可用的轨道位置和频率资源已经所剩无几。

第二个赛道是重返月球的阿尔忒弥斯计划。美国要在月球建立"门户"空间站,实现宇航员长期驻留,最终为火星任务铺路。这个计划承载着巨大的政治象征意义——重现阿波罗时代的辉煌,确保美国在深空探索领域的领导地位。

不过这条路走得并不顺畅。原计划2024年载人登月,现在推迟到2028年,载人绕月都要等到2026年。技术问题层出不穷,新一代飞船的隔热罩存在缺陷,舱外宇航服迟迟无法到位,SpaceX的星舰登月舱也面临多次延期。

更关键的是资金压力。美国政府已经提出大幅削减NASA预算约24%,连阿尔忒弥斯计划的核心项目都面临被砍的风险。虽然国会出手保住了部分资金,但政治风险和财政波动依然巨大。

那么中国在这两大赛道上表现如何?答案是:布局全面,进展扎实。

在低轨卫星领域,中国早在2020年就把卫星互联网列入“新基建”,2021年成立中国星网集团统一规划这个关系国家信息安全的重要项目。目前,中国向国际组织申请的卫星总数已超5.1万颗,规模紧追美国。

中国星网的"GW星座"规划了近1.3万颗卫星,2023年已发射技术试验星,今年开始批量部署,计划2030年前完成约1300颗的初期建设。这个进度看似保守,但考虑到技术验证和风险控制,实际上相当稳健。

民营企业也没闲着。上海垣信的千帆星座已完成72颗卫星组网,计划2027年完成1296颗的一期建设,届时可提供全球网络服务。虽然在总体规模上还无法与星链匹敌,但在技术路线和商业模式上已经形成了自己的特色。

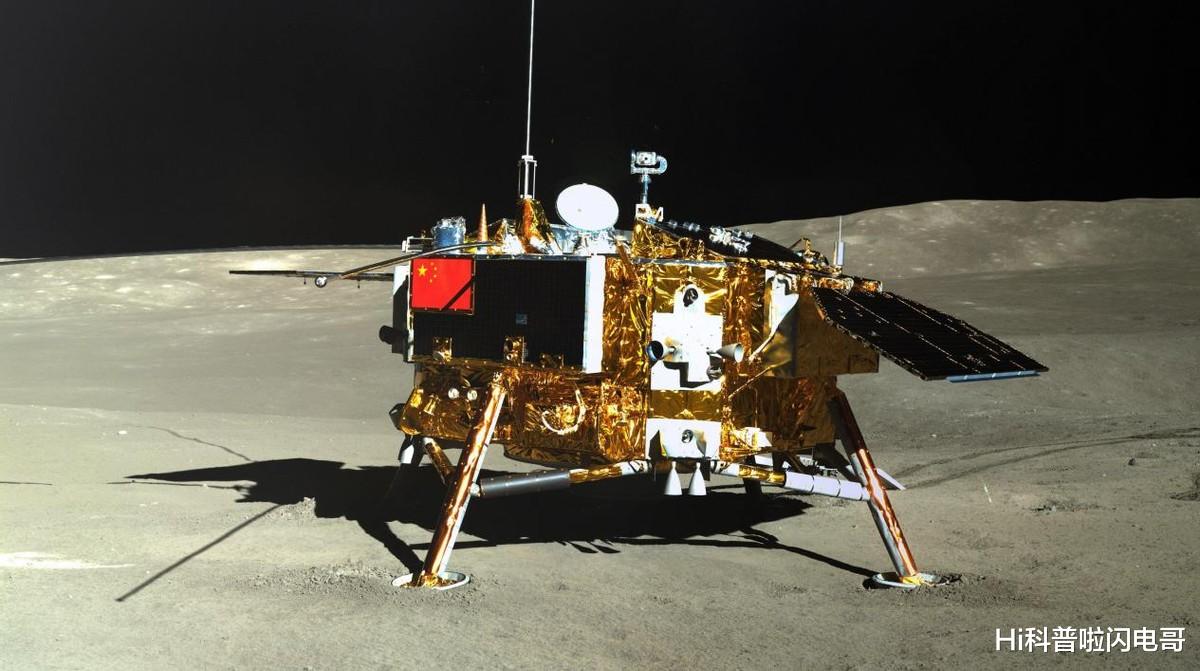

探月方面,中国的节奏更加稳健而务实。嫦娥计划已圆满完成"绕落回"三步走战略,积累了丰富的深空探测经验。载人登月的关键技术正在全面攻关,现已进入初样研制阶段。

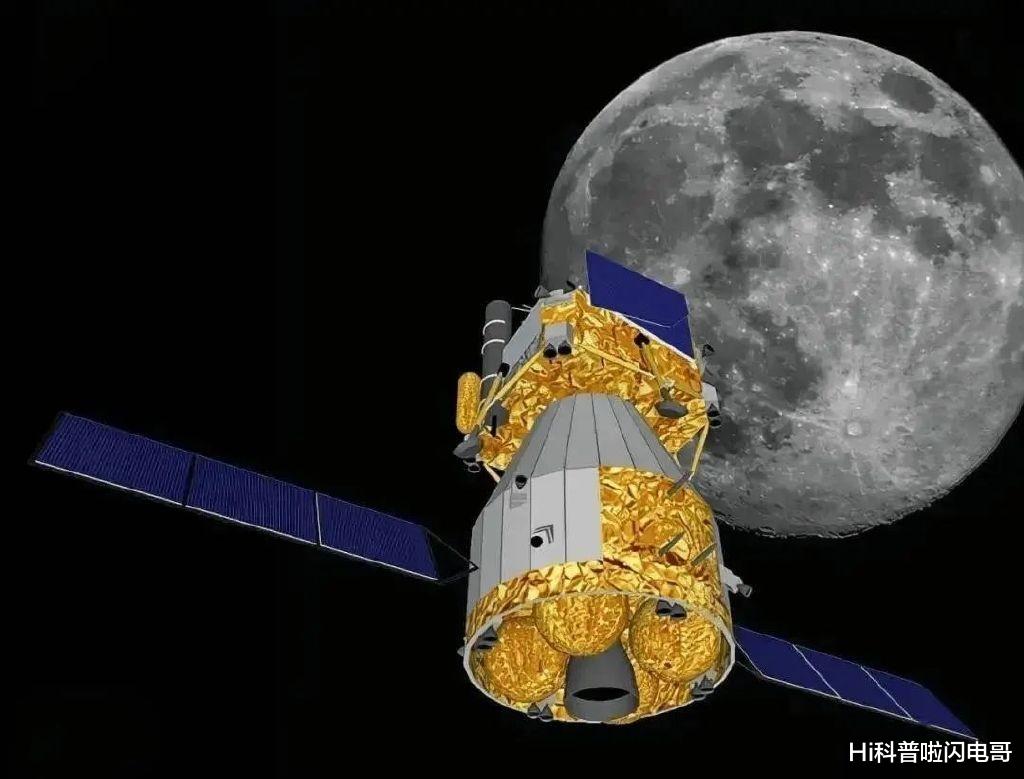

专门为登月打造的长征10号大推力火箭、梦舟载人飞船、揽月着陆器等关键装备都在紧锣密鼓地研制和测试中。这些设备的初样产品已经出炉,正在进行各项性能验证。按照规划,2030年前中国将实现载人登月这一历史性突破。

更值得关注的是,中国与俄罗斯合作建设的国际月球科研站项目。这个项目比美国的"门户"空间站更加宏大——不仅要建轨道站,还要在月面建立科研基地,形成轨道与地表结合的双层架构。

嫦娥七号和嫦娥八号将分别在2026年和2028年执行月球极区探测和原位资源利用实验,为后续的科研站建设打下基础。

2030年后的太空格局可能是这样的:美国在低轨卫星数量上仍将保持领先,但中国星座也将形成相当规模,在特定区域和应用领域形成有效竞争。月球轨道可能同时存在美国的"门户"和中俄的月球科研站,各自服务于不同的科研目标和合作框架。而在近地轨道,天宫空间站很可能成为唯一的大型载人平台,承担起国际科研合作的重要责任。

这种格局并非零和竞争,而是各有侧重的差异化发展。美国抢占了商业化程度较高的低轨星座市场,中国则在载人航天和深空探测方面形成了独特优势。两国的技术路径虽然不同,但都在为人类探索太空贡献着各自的力量。

当美国忙着在新赛道冲刺时,中国正在构建一个覆盖近地轨道到深空的完整体系。这不是落后,而是一种更加全面和可持续的发展模式。

评论列表