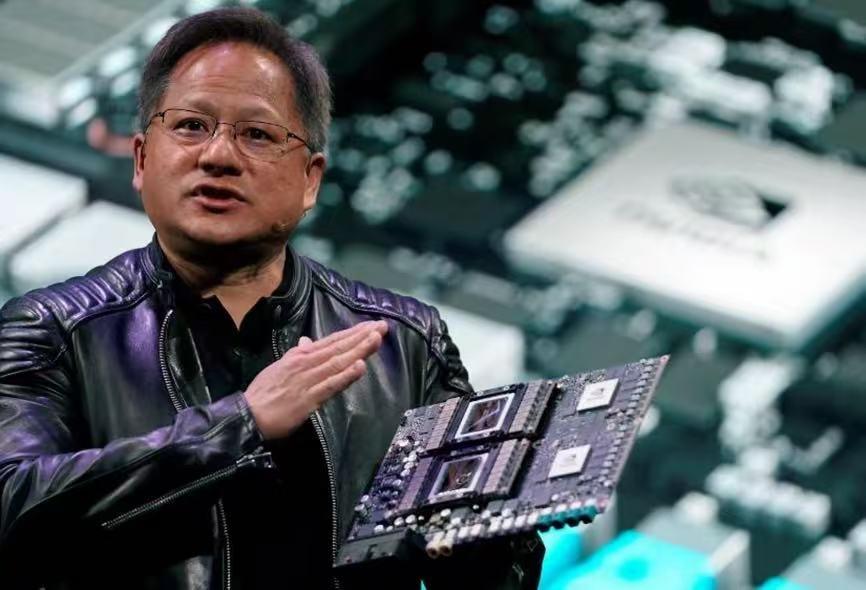

一台H100芯片的寿命有多长?答案可能不是5年,而是18个月。

谷歌和Meta将服务器折旧年限设定为4-5年,而英伟达的芯片迭代周期已缩短至1-2年。这种物理寿命与技术淘汰速度的错配,正让许多技术迭代企业陷入“跟,还是不跟”的两难境地。

一、陷阱:当“快”变得不经济敏捷投资的核心本是快速响应变化,但盲目追求最新硬件反而可能导致效率悖论。

以当前大模型训练为例,英伟达H100相比A100训练速度提升3-4倍,能耗降低2-3倍。表面看,跟进最新芯片是明智之选。但若企业业务并不需要如此极致的性能,这种“超配”投资就变成了资源浪费。

更现实的问题是:你的业务真的需要最前沿的算力吗?

巨头们早已给出参考答案:通过“价值级联”模式,让老旧芯片处理低实时性任务。训练用H100,推理用A100,内容审核用更早的T4芯片——这种阶梯式利用,反而实现了资产效率最大化。

二、场景匹配胜过参数比拼技术迭代企业需要打破“参数崇拜”,回归业务本质思考。

高实时性场景(如自动驾驶模型训练)确实需要最新芯片支撑。但更多企业的业务属于批处理类型(如离线数据分析、内容审核),完全折旧的旧芯片边际成本接近零,经济性远超追新。

以某头部电商为例,其将80%的推理任务部署在完全折旧的V100芯片上,仅将需要低延迟的推荐模型放在最新硬件。这种策略使其算力成本仅为同规模竞争对手的60%。

三、折旧政策背后的利润泡沫当Meta将服务器折旧年限从5年延长至5.5年时,季度净利润增加了约2亿美元。这种会计手段虽美化报表,却掩盖了技术迭代的真实风险。

现金流比净利润更能反映企业健康度。一家公司可能账面利润丰厚,却因持续投入昂贵硬件而现金流紧张。真正的敏捷企业会关注经营性现金流(CFO)能否覆盖资本支出,避免被硬件投资绑架。

四、敏捷策略的三层防御1. 阶梯式投入,降低试错成本• 先通过云服务租赁小规模测试新芯片性能• 验证业务收益后再决定是否大规模采购• 避免一次性投入导致的沉没成本风险2. 软硬件解耦,提升现有资产效率• 通过模型压缩、量化等技术提升旧芯片利用率• 算法优化带来的性能提升可能超过硬件迭代• 建立芯片性能与业务指标的对应关系模型3. 生态合作,分摊技术风险• 与云厂商合作利用其硬件级联体系• 参与行业联盟共享技术路线图研判• 采用混合云策略平衡性能与成本五、结论:慎重是一种竞争力在算力焦虑弥漫的当下,慎重观望可能比盲目跟进更需要勇气。

技术迭代企业应该建立自己的“芯片决策矩阵”:横轴是业务需求强度(从非实时到实时),纵轴是技术淘汰速度。只有当新芯片在矩阵中明确落在“高实时+高淘汰风险”象限时,全力跟进才是理性选择。

扎克伯格说:“最糟糕的情况不过是提前建设了未来几年所需的资源。”但对企业而言,更糟糕的情况是——投入巨资建设的资源,在产生价值前就已过时。