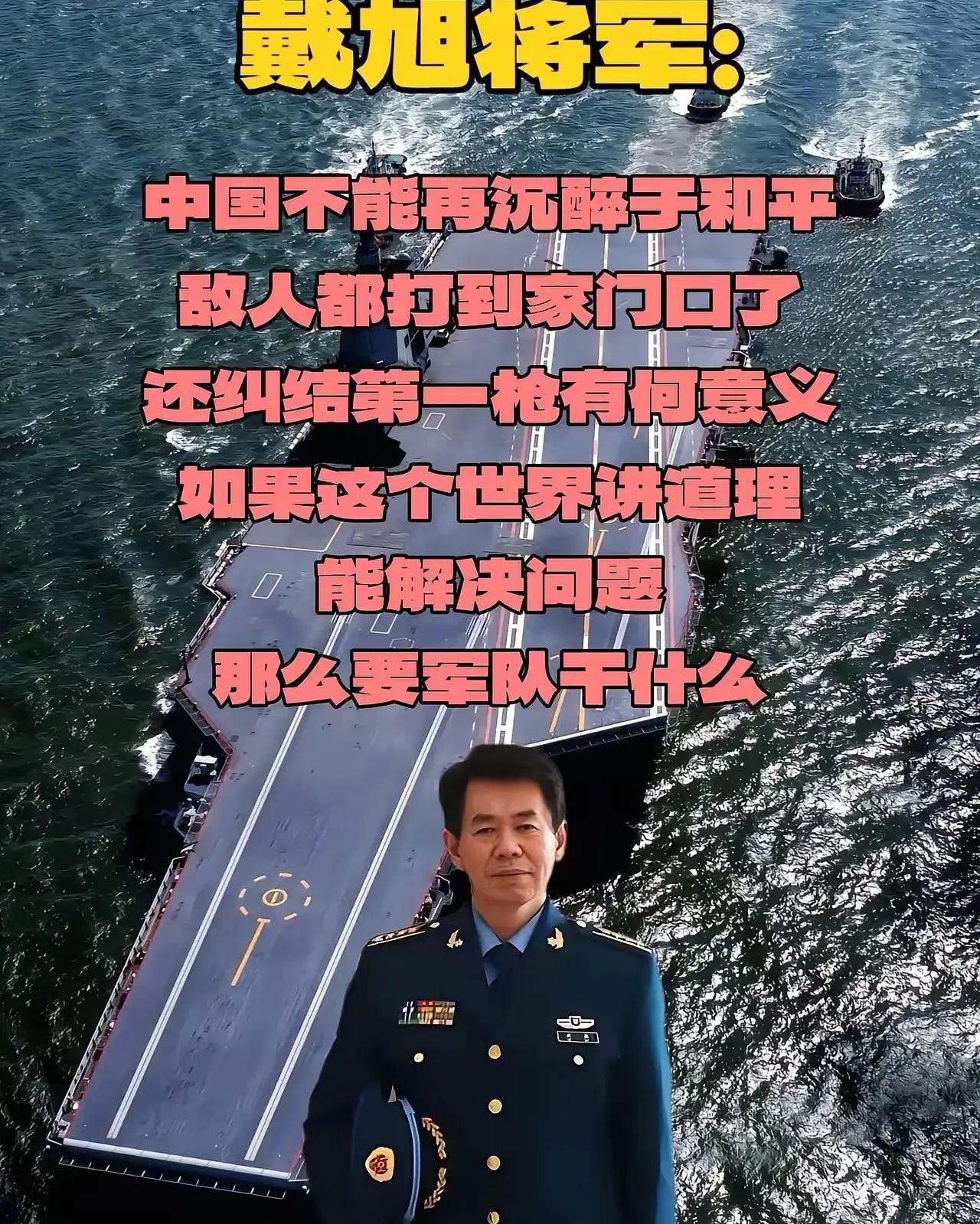

国防大学教授戴旭大校对要不要先开第一枪有这样的见解:“中国不能再沉醉于和平,敌人都打到家门口了,还纠结谁开第一枪有何意义,如果这个世界讲道理能解决问题还拿军队做什么?战争不能在本土发生,要拒敌人于国门之外!” 这话听着犀利硬核,却字字戳破和平迷思——从不是鼓吹好战,而是戳醒那些沉湎“岁月静好”、抱着“忍一忍就过去”心态的人,和平从不是躺出来的,是硬实力撑起来的,纠结谁开第一枪,本质是把国家安全的主动权拱手让人。戴旭深耕国防研究数十年,见惯了国际博弈里的丛林法则,也熟稔近代中国因被动防御吃的亏,他的发声,藏着对国家安全的清醒预判,更藏着对“本土无战事”的底线坚守。 近代中国的苦难,早把“战争在本土发生”的代价刻进了民族记忆。晚清时,列强用坚船利炮轰开国门,战火从沿海烧到内陆,百姓流离失所,农田沦为战场,饿殍遍地的惨状,是无数家庭的血泪;抗战时期,日军铁蹄踏遍大半个中国,城市被炸毁,村庄被屠戮,多少人背井离乡,在战火里苟活,哪怕最终赢得胜利,本土作战留下的创伤,花了数十年才慢慢修复。这些教训早已证明,战争一旦在本土打响,没有赢家,只有百姓遭殃、家园残破,所谓“纠结第一枪”,不过是被动防御的自我束缚,敌人都已兵临城下,难道要等炮弹落在本土、伤到同胞,才肯反击?那时候付出的代价,远比主动御敌要沉重百倍。 国际舞台从不是讲道理的“茶馆”,霸权主义从来只认实力,不认公理。这些年,外部势力在我国周边频繁挑事,海域挑衅、岛礁觊觎、联合军演围堵,步步紧逼到家门口,嘴上喊着“自由航行”,实则抱着遏制发展的心思,真要跟他们讲道理,只会被当成软弱可欺。军队的存在,从不是“摆样子”的威慑,是关键时刻能拦住战火、守住国门的屏障,要是凡事都想着“先讲道理”,等道理讲完,敌人早已突破防线,到时候再反击,只会陷入被动。就像邻里间遇到蛮不讲理的挑衅,一味退让换不来安宁,唯有亮出底线、拿出实力,才能让对方不敢轻举妄动,国际博弈亦是如此,没有御敌于外的实力,再冠冕堂皇的道理,都是无用的空话。 更要警惕“和平沉醉症”的危害,长期无战事,容易让人放松国防警惕,觉得“战争离我们很远”,甚至质疑国防投入的必要性。可和平从不是永恒的,是靠持续的国防建设、常态化的战备演练维系的,一旦沉醉于安稳,放松军队建设、弱化战力储备,就会给敌人可乘之机。历史上,罗马帝国因沉迷享乐、放松军备,从强盛走向覆灭;晚清因闭关锁国、轻视国防,在列强面前不堪一击,这些前车之鉴,都在警示我们:和平是“易碎品”,唯有时刻绷紧国防弦,筑牢国门防线,才能守住来之不易的安稳。 戴旭说“拒敌人于国门之外”,从不是主张主动挑事,而是倡导“防御性威慑”——通过强化国防实力,让敌人看清“犯我中华者,虽远必诛”的决心,不敢轻易越界;通过远洋巡航、战备演练,把防线推到国门之外,让战火在未触及本土前就被拦截。这些年,我国航母编队常态化远航、空军战机战备巡航、导弹部队精准演练,每一项国防建设,都是在给和平上“保险”,不是为了打仗,是为了让战争打不进来。就像边防战士顶着极寒驻守边疆,海军水兵在远海坚守岗位,他们的付出,都是为了把风险挡在门外,让国内百姓能安心生活,这份“拒敌于外”的底气,才是和平最坚实的支撑。 纠结谁开第一枪,本质是对霸权逻辑的认知不足,更是对国家安全的不负责任。敌人要是真有侵犯之心,不会因为我们“不先开枪”就收手,反而会借着这份“克制”步步紧逼;唯有跳出“谁先开枪”的束缚,明确“犯我底线必反击”的态度,筑牢国防屏障,才能真正守护本土和平。戴旭的见解,是国防专家的理性清醒,更是对所有国人的警醒:和平从不是求来的,是靠实力赢来的,沉醉和平幻想只会自食恶果,唯有硬实力在手,才能拒敌于国门之外,守住万家灯火。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![垂死病中惊坐起,列强不是我自己!太少了,继续造[doge]](http://image.uczzd.cn/803124817420468184.jpg?id=0)