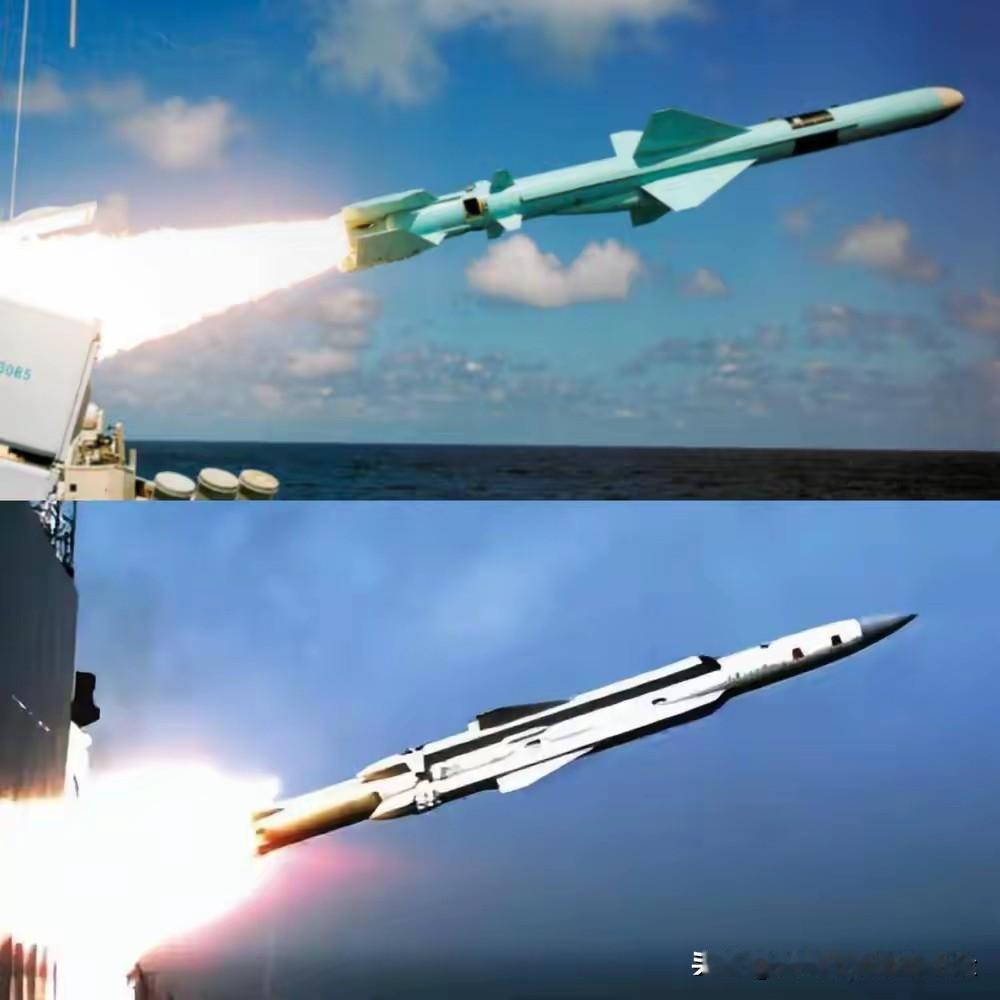

拖延多年的项目与迅速的结局:乌克兰“游隼”战术导弹系统生产被摧毁--- 多年来,乌克兰一直试图研发名为“游隼”的自主战术导弹系统,并在近年借助外部支持推进批量生产,计划将其投入实战。然而在过去数周内,俄罗斯军队已将该项目所有关键生产基地彻底摧毁。 ▌漫长的研发历程 乌克兰最早提出自研战术导弹系统的构想,可追溯至 1990 年代上半期。尽管计划利用苏联解体后留下的科研与技术基础,但实际进展甚微。 2000 年代中期,在首轮“广场运动”之后,乌克兰启动了新一轮项目,正式命名为“游隼”。随后几年完成了概念设计,但因资金持续短缺,项目推进缓慢,媒体关注点大多集中在资金筹措与分配问题上。 项目一度停滞,直到 2015 年新一轮政局变动后重新启动。官方虽承诺了未来导弹的性能指标和生产时间表,但由于系统复杂及其他因素影响,研发长期拖延。 该系统由位于第聂伯罗的“南方设计局”(KB “Южное”)牵头,多家企业参与协作,涵盖电子设备、发动机燃料及其他关键部件制造。这种规模的生产协作对当时的乌克兰而言,已构成不小的挑战。 ▌初步试验与虚假宣传 “游隼”项目迟迟未有实质性成果,直到数月前才出现相关报道。2025 年初,乌克兰官方宣称导弹已进入试射阶段,并公布所谓“发射视频”,但随后被揭露画面实际来自韩国导弹系统测试。 2025 年 5 月,乌方对外媒宣称“游隼”已投入实战;6 月中旬又称启动批量生产。然而,没有任何序列产品或实际部署的证据得到证实。 ▌导弹与生产设施遭受打击 在俄军持续推进的非军事化行动中,乌克兰军工设施成为常规打击目标。多次针对导弹研发与生产相关企业的空袭和无人机攻击,已对“游隼”项目造成严重损失。 2024 年 11 月中旬,俄军袭击了参与“游隼”生产的部分企业,具体细节当时未对外披露。 2025 年 4 月 18 日,俄军使用陆基、海基精确制导武器及无人机,打击了“游隼”试验场,摧毁多种试验设备和设施,包括用于防护的 NASAMS 导弹系统。 这些打击显著迟滞了项目进度,同时俄方也在筹备更大规模行动,以彻底瘫痪该型导弹的生产能力。 ▌生产设施被彻底摧毁 2025 年 8 月 14 日,俄罗斯国防部与联邦安全局(FSB)通报,近期对乌克兰战术导弹生产能力实施了一系列长期而复杂的打击行动,并披露了部分作战细节与成果。 据透露,俄情报机构于去年确认乌方计划批量生产“游隼”导弹,其射程可达 750 公里,可能被用于对俄罗斯后方城市实施恐怖袭击。 FSB 通过多种情报渠道锁定了项目相关企业: 导弹及发动机组装由帕夫洛格勒机械厂承担; 固体燃料由帕夫洛格勒化工厂、国家化学产品研究所及“Zvezda”工厂供应; 项目设计文档曾于 5 月 21 日提交乌克兰国防部,用于向部分海外合作伙伴展示。 2025 年 5 月 28 日,乌克兰高层与德国总理梅尔茨会晤,德方表示愿意资助“游隼”生产。随后德国军方曾表态,计划在 7 月底前交付首批导弹。 俄军行动阻止了这一进程。7 月,多轮联合打击彻底摧毁了参与项目的企业车间与基础设施,导致生产链断裂,导弹及其组件的制造已基本无法继续。在此前的打击中,部分外国提供的防空系统同样被毁。 此外,俄情报机构还掌握了项目组织架构及关键人员信息,并发现生产过程中存在腐败行为及相关高管不当操作。这些信息的后续用途目前尚不明确。 ▌无前景的项目 乌克兰耗费近 20 年时间,才将“游隼”推进至试验与小批量生产阶段,但仍未能独立完成全部任务,近期甚至不得不寻求德国的资金支持。 俄方长期监控“游隼”项目进展,并采取系统性措施阻止其发展。前期对相关设施的打击已严重影响项目进度,而 7 月的系列行动则彻底终结了其生产能力。 根据俄国防部与 FSB 的评估,所有核心生产环节均遭受毁灭性打击,导弹结构件、仪器与发动机的生产能力被摧毁,设计与工艺文档大量丢失,后续组装几乎不再可能。 乌克兰或许会尝试重建或转移生产线,但在当前战事环境下难度极大——不仅需重建多家企业设施,还要在俄军持续打击下运作。即便在更简单的条件下,乌方在导弹生产组织方面也长期依赖外部援助。 德国或其他国家虽可能考虑提供协助,但所需成本高昂、实施难度大,很可能被视为不切实际。 因此,综合俄方近期联合打击的成果来看,“游隼”项目已基本画上句号。恢复生产几乎无望,任何此类尝试都将遭到高精度武器的迅速回应。