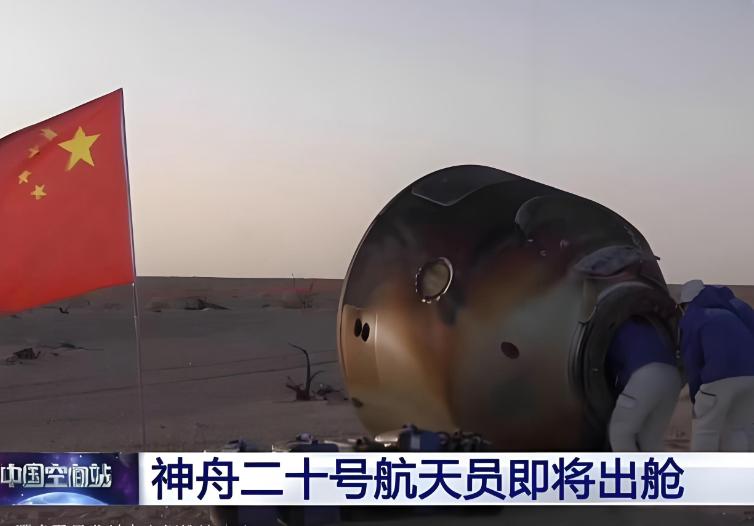

发现没,神舟二十号乘组回来,大家可能都没有注意,以前着陆舱降落,都要有很多地面人员开着车追赶着返回舱,而这次是地面人员在地面等待返回舱! 这可不是运气好,更不是多派了几辆车那么简单。要知道,早年间神舟飞船返回,落点偏差说出来挺惊人。 神舟五号那会儿,返回舱实际着陆点和理论计算差了近 10 公里,搜救车队沿着预定航线跑,还得靠雷达和红外探测找信号,等赶到的时候,航天员都已经在舱里等了快半小时。 后来神舟十二号、十三号,精度慢慢提升,但偏差依然有两三公里,地面人员还是得 “追着跑”,毕竟谁也不敢保证返回舱会不会因为大气气流、风速变化飘偏方向。 为啥以前非得追?核心问题就两个:一是返回舱的 “自主导航能力” 不够强,二是地面测控的 “精准度跟不上”。 返回舱从太空冲进大气层,速度能到每秒 7 公里以上,相当于 25 倍音速,中间要经历黑障区、气动减速、降落伞开伞等一系列复杂过程。 以前的制导系统主要靠惯性导航,一旦进入大气层,气流扰动就容易让轨迹跑偏,地面雷达虽然能跟踪,但受限于探测范围和精度,没法实时修正偏差,只能等返回舱落地后再去 “找”。 神舟二十号这波 “原地等待”,背后是实打实的技术硬升级。 首先是制导导航系统的全面迭代,返回舱搭载了新一代惯性测量单元,配合北斗三号全球卫星导航系统的高精度定位,定位误差能控制在米级。 简单说,以前是 “大概知道往哪落”,现在是 “精确到具体坐标”,返回舱在降落过程中,能根据北斗信号实时调整姿态和轨迹,就像有个无形的方向盘在把控方向。 更关键的是地面测控网络的升级。现在我国已经建成了覆盖全球的陆海基测控网,从太平洋上的测量船到陆地上的测控站,再加上天基测控卫星,能对返回舱实现全程无死角跟踪。 返回舱刚进入大气层,地面就能通过多种信号源计算出它的实时轨迹,误差缩小到 1 公里以内。 去年神舟十九号返回时,这个精度已经初见成效,而神舟二十号又在算法上做了优化,把落点偏差压缩到了 500 米左右,完全满足 “原地等待” 的条件。 这背后其实是中国航天 “系统工程” 的胜利。航天领域从来没有单一技术的突破,返回舱能精准落地,离不开航天五院在制导技术上的十年攻关,离不开北斗卫星组网带来的定位保障,也离不开着陆场工作人员日复一日的场景模拟。 以前追着跑,是因为技术上有短板,只能靠 “人找舱” 来弥补;现在等着接,是因为从太空到地面的全链条都实现了精准控制,“舱找人” 变成了现实。 对比国外的载人航天返回技术,这种进步更显难得。美国的龙飞船返回精度不错,但依赖的是海上回收,需要大量船只协同;俄罗斯的联盟号飞船,返回落点偏差依然有 1-2 公里,地面搜救队同样需要机动追赶。 而中国航天直接在陆地实现了 “定点着陆 + 原地等待”,不仅降低了搜救风险,还能让航天员更快得到保障,这在全球载人航天领域都是顶尖水平。 现在再回头看那一幕,地面人员从容等待的身影,比任何口号都更有力量。这说明中国航天不仅能把人送上太空,还能把人安安全全、精准无误地接回来。 这种 “稳”,是技术的底气,是系统的实力,更是一个大国在科技领域步步为营的自信。

![厉害了我的国[赞]2025年11月15日,中国载人航天工程办公室宣布,神舟](http://image.uczzd.cn/7243243133069768131.jpg?id=0)