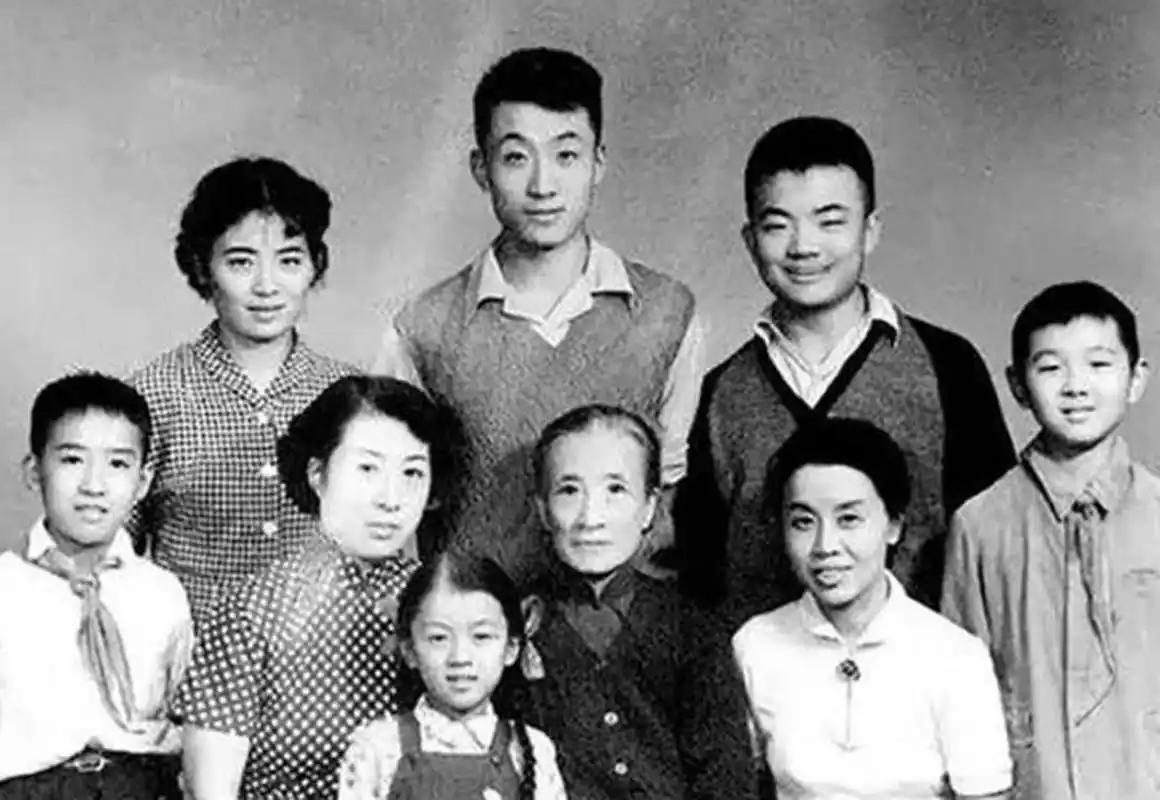

1992年,阎锡山的小儿子回到山西忻州,在老宅门口老泪纵横,然而就在他抬脚准备回家时,却被一旁的工作人员拦了下来:“同志,你还没买票呢?” 2011 年美国洛杉矶医院病房,阎志惠指尖划过忻州地图上的老宅标记,呼吸渐渐微弱。 他拉着儿子的手断续说:“骨灰…… 撒回山西……”,眼中映着地图上熟悉的黄土高原。 而这位靠微薄退休金度日的老人,曾是 1930 年代山西最显赫的公子哥。 1917 年,阎志惠出生在太原督军府,是阎锡山的第四个儿子,上面三个哥哥只剩二哥阎志宽。 父亲阎锡山正推行 “山西自治”,兴修铁路、创办兵工厂,家里往来的都是军政要员。 他幼时在府里奔跑,常撞见父亲和幕僚讨论实业,耳濡目染间,却对权力毫无兴趣。 阎锡山对这个幼子格外上心,亲自教他读《论语》,十岁就送他去军校预备班。 可阎志惠总偷偷溜出校门,和街上的孩子踢毽子,回来被父亲罚站,也只是咧嘴笑。 1938 年,他 18 岁,阎锡山想让他去日本士官学校深造,他却躲在同学家,死活不肯上船。 “我不想当将军,就想过自己的日子。” 这是他第一次和父亲正面顶撞。 1949 年春天,太原局势紧张,阎锡山安排家人逃往台湾,给阎志惠留了机票。 他却在登机前,背着行李去了天津,辗转到日本 —— 那里有他心仪的二嫂赵金秀。 赵金秀是二哥阎志宽的遗孀,比他大 6 岁,此前在阎家帮着照顾孩子,两人早已暗生情愫。 在东京,他们租了间小公寓,阎志惠找了份翻译的工作,第一次靠自己双手挣钱。 消息传到台湾,阎锡山气得拍碎了茶碗,发电报断绝父子关系:“永世不得踏入阎家门槛。” 阎志惠拿着电报,默默烧掉,转身给赵金秀煮了碗面条:“以后咱们就靠自己了。” 1950 年代,他们移居美国,初到洛杉矶,口袋里只剩几百美元,连房租都成问题。 阎志惠咬咬牙,在郊区盘下一家小加油站,每天凌晨五点开门,深夜十二点才关店。 夏天烈日晒得加油机发烫,他汗流浃背地给汽车加油,油污沾满指甲缝;冬天寒风灌进领口,他搓着冻僵的手,还得帮顾客换轮胎。 有次遇到华人老乡,认出他是 “阎公子”,惊讶地问:“你怎么干这个?”他笑着擦汗:“靠力气吃饭,不丢人。” 赵金秀心疼他,也来加油站帮忙收钱,日子虽苦却安稳。 1970 年代,加油站生意稳定后,阎志惠又开了家小餐馆,主打山西刀削面。 他跟着菜谱学做家乡菜,面削得不均匀,就反复练,手上磨出了茧子。 常有山西老乡来吃饭,听他说一口地道的山西话,好奇问起他的来历,他只含糊带过。 直到赵金秀 1990 年病逝,他才关掉餐馆,独自住在公寓里,墙上挂着唯一一张阎家全家福。 1992 年,在山西同乡会的帮助下,阎志惠终于踏上返乡路。 飞机降落在太原武宿机场,他看着窗外熟悉的黄土坡,忍不住红了眼眶。 到了忻州老宅前,工作人员拦着要门票,随行人员急忙解释他的身份,他却摆了摆手。 “该买票就买,这早不是阎家的私宅了。” 他接过门票,指尖摩挲着上面的老宅图案。 走进庭院,儿时追蝴蝶的场景涌上心头,可眼前满是游客,墙上挂着父亲的生平介绍。 他走到当年父亲教他写字的石桌前,轻轻抚摸,石桌上的刻痕还清晰可见。 展厅里,他看到自己儿时玩过的铜铃,被放在玻璃柜里,标签写着 “阎家旧物”。 离开时,他买了枚老宅钥匙扣,揣在口袋里,像是握住了一点童年的温度。 回到美国后,他把钥匙扣放在床头,每天睡前都要看一眼。 晚年他很少出门,常翻出那本泛黄的《山西通志》,对着地图上的忻州发呆。 2011 年,他身体越来越差,住进医院,还反复叮嘱儿子,一定要把他的骨灰送回山西。 临终前,他望着天花板,像是看到了老宅的飞檐,嘴角露出一丝微笑。 如今阎锡山故居依然游人如织,导游偶尔会提起:“当年阎家四公子回来,也是买了票才进门。” 展厅里新增了一张阎志惠在美国加油站工作的黑白照片,旁边文字写着他的生平。 他的骨灰按遗愿撒在了忻州的黄土里,终于回到了他牵挂一生的故乡。 这位从豪门公子到普通百姓的老人,用一生诠释了:无论时代如何变迁,故土的眷恋永远藏在心底。 信息来源:阎锡山的后代们——山西社会主义学院

评论列表