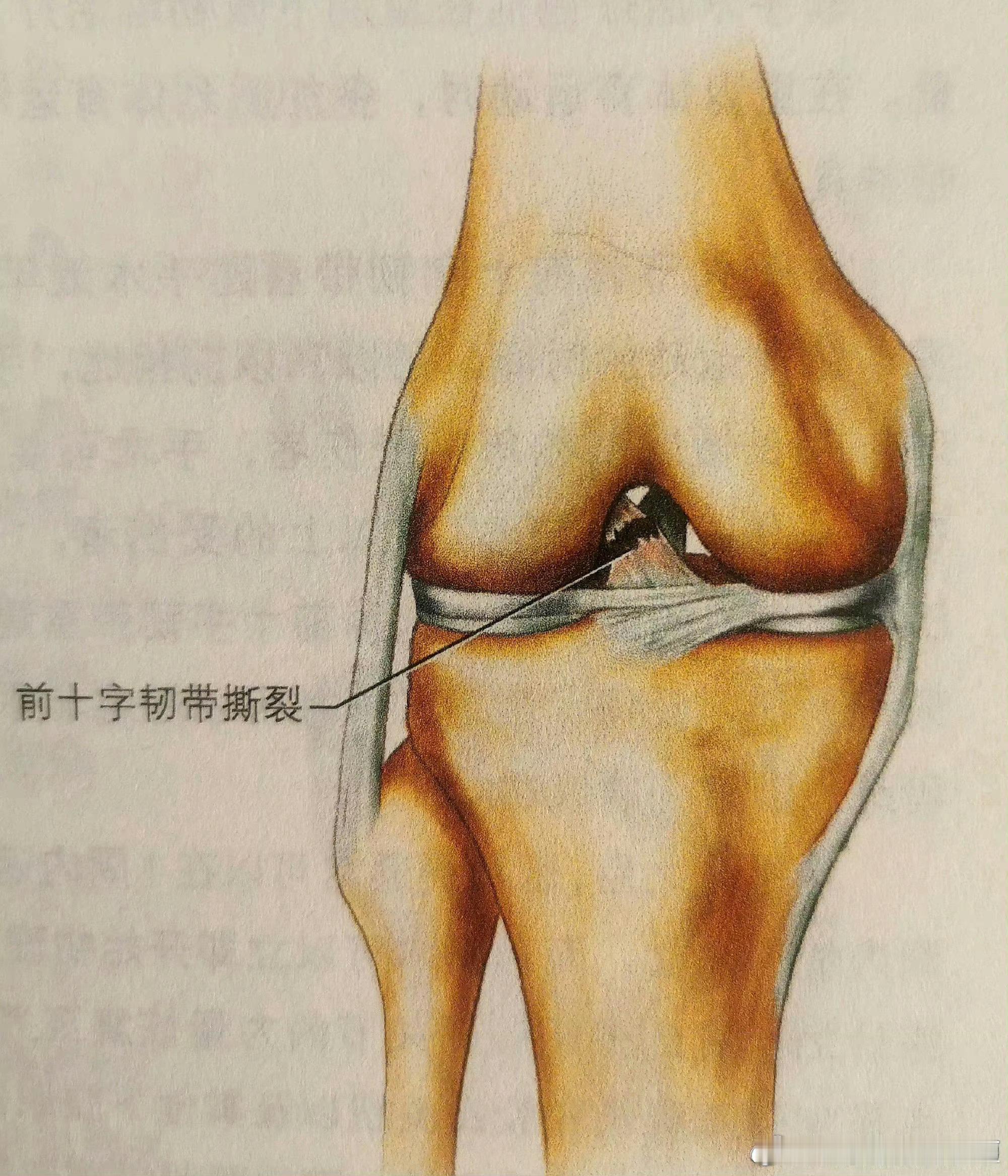

饭后放下筷子,是立刻起身散步助消化,还是瘫在沙发上更养肠胃?不少人被“饭后百步走”的老话绕晕,殊不知走得时机不对反而会伤胃。这其中藏着肠胃工作的小秘密,选对时间才能让散步真正帮上忙。 饭后0到30分钟是肠胃的“黄金工作期”,此时胃里满满都是食物,正需要充足血液供应来蠕动消化。这个阶段最该做的是静坐或半靠在沙发上,就像给肠胃安了个“稳定工作台”,能减少食物反流风险。弯腰擦桌子、扫地这类增加腹压的动作要避开,腹压升高会直接压迫胃部,可能把食物“挤”回食管。 很多人以为饭后立刻走能助消化,这其实是个误区。刚吃饱就动,血液会被肌肉“抢走”,肠胃像在“加班”却被断了“粮草”,蠕动和消化液分泌都会减慢。更危险的是,胃里的食物会剧烈震荡牵拉肠系膜,容易引发腹痛、呕吐,长期如此还可能诱发胃病。 饭后30分钟到1小时才是散步的最佳窗口,此时胃里的食物已初步消化,胃部压力降了下来,血液分配也逐渐平衡。散步得讲究“温柔”,速度控制在每分钟60到80步,比平时走路慢三分之一,15到20分钟走1000到1500米就刚刚好。这个强度能轻轻推动胃肠蠕动,又不会干扰消化。 食物种类不同,散步时间也得灵活调整。吃了火锅、油炸食品这些难消化的“硬菜”,得等足1小时再动;要是只喝了粥、吃了蔬菜,30分钟后就能出门。有个案例很典型,有人吃了烤肉后立刻快走,结果引发剧烈胃痛,就是没考虑食物消化难度。 糖尿病患者尤其要注意散步时机,饭后立刻走可能导致血糖波动过大,用胰岛素或降糖药的人甚至会低血糖。这类人群最好在饭后30分钟到1小时再走,兜里记得揣颗糖果,头晕心慌时及时补充。胃食管反流、胃溃疡患者则要再等一等,1小时后再以每分钟50到60步的速度慢走更安全。 饭后1小时以上若感觉胃部空了,可稍微加快步伐或延长到30分钟,但绝对不能碰跑步、跳绳这类剧烈运动。剧烈活动会让胃肠蠕动“乱套”,甚至可能引发肠扭转,有肠炎、肠粘连的人风险更高。国家体育总局就建议,高强度运动得等到饭后两小时才行。 散步不仅帮消化,对血糖和血管也有好处。研究发现,饭后散步30分钟的人,血糖增幅比静坐的人低一半多,甘油三酯负荷也能下降三分之一左右,就像给血管“清油”。即便没时间一次性走完,拆成多次90秒的短走,效果也相差不大。 老年人和儿童的消化系统更娇嫩,饭后散步得延到1小时后,速度以“能轻松说话不喘气”为准。腹部术后3个月内的人则最好别散步,活动可能导致伤口裂开,具体得遵医嘱。这些细节没做好,反而会让养生变伤身。 散步姿势也有讲究,挺胸抬头、双臂自然摆动,别含胸驼背或用力甩臂。小区里慢走就行,不用刻意追求速度,毕竟饭后散步的目的是帮消化,不是练体能。掌握好这些门道,才能让“饭后百步走”真正发挥作用。