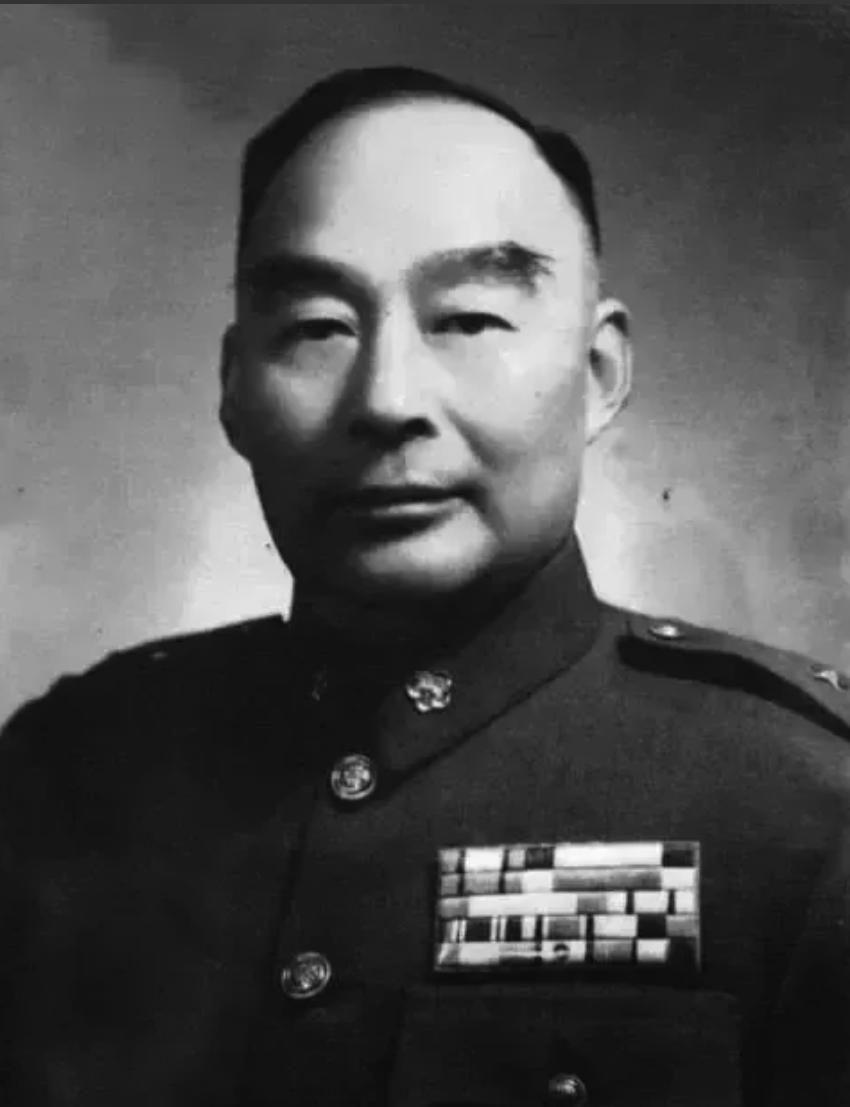

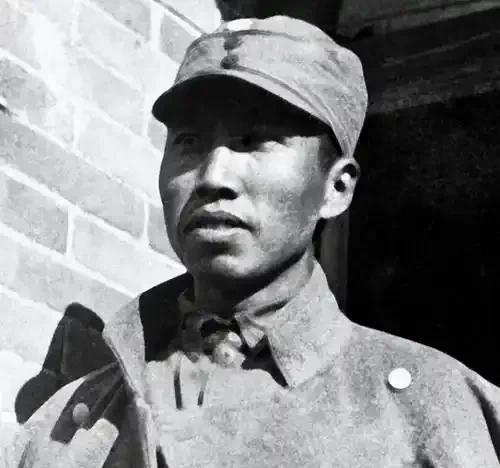

1997年10月,一位老人倒在飞驰而来的卡车轮下。急救无效,当场死亡。三天后,追悼会现场收到一个从台湾寄来的信封,里面没有只言片语,只有一张空白纸张。没人知是谁寄的,也没人敢轻视这张白纸。因为躺在灵堂中那个老人,名叫郭汝瑰——一个曾在蒋介石身边潜伏18年,把无数军事机密悄无声息传回延安的“红色幽灵”。 郭汝瑰,1907年出生在四川铜梁,自幼家贫,却因聪明勤奋被誉为“神童”。1925年考入黄埔军校第五期,之后赴日本陆军士官学校深造。那时的他,已经悄悄加入中国共产党。 这不是一般的入党。彼时中共正遭国民党围剿,红军被逼上井冈山。郭汝瑰却毅然答应组织安排,隐姓埋名,深入虎穴。从日本回国后,他没有去延安,而是直接进入国民党系统,成为蒋介石的高级军事参谋。 他在国防部作战厅任职多年,参与多个战役的作战方案制定,包括淞沪、武汉、长沙战役。他口中说的是“剿共”,心里却在为中共评估国军兵力调动。他是个活在两边战场之间的人,外表正襟危坐,内心刀光剑影。 尤其到了抗战末期,郭已是军委会少将参谋,负责作战方案审查,几乎能掌握国军高层调度情报。他不写信,不打电话,只用最隐蔽的口述、记忆传递方式,暗中将重要信息传递出去。没有一个人能怀疑他,连蒋介石都称他“最靠谱的年轻参谋”。 这种信任,让郭在最关键的1948年,做出一件改变战局的大事。 1948年秋,淮海战役前夜,国军在中原部署六路兵马,蒋介石力图用“钳形包围”将解放军主力一举歼灭。战区指挥混乱,部队调动复杂,一张错误的战图,可能毁掉整个布局。 这时,郭汝瑰被任命为西南防线参谋长,负责防止解放军南下突围。他照常进入作战会议,逐一记录部署细节。当晚,他在重庆郊外与秘密联系人会合,将地图、兵力部署和调兵计划口述一遍,对方默默记下。 不久后,粟裕部队按郭所提供方案,突袭黄维兵团,直接瓦解南线防御。国军主力在徐蚌会战中全线崩溃。郭汝瑰的那次情报,被后人称作“压垮蒋系的最后一根稻草”。 可他没停。他知道,重庆才是蒋介石最后固守的根据地。1949年秋,西南军区部署入川,郭再次暗中递交关键建议,指出成都守军疲弱、重庆空防脆弱,劝解放军“优先攻心,不必强攻”。 几天后,重庆宣布和平解放。 郭汝瑰率部起义,脱下了军装,也揭开了另一重身份。从此,他告别了秘密生涯,却也迎来了另一段风雨人生。 新中国成立后,郭汝瑰并没有像多数起义将领一样高升,而是被安排进军事学院当研究员。他不抱怨,也不争位子。他知道自己的身份复杂,“潜伏者”的过去不适合再走到台前。 50年代初,他开始编写抗战正面战场资料,并收集国军战史细节。他的书稿上,常常用小字标注“某师曾改番号,此处为蒋命更名”这样冷门但精确的信息。他像个记录者,不评说对错,只还原历史。 文革期间,他被批斗、审查,但始终未交代任何旧友。那些年,他用笔记本默默记录所知战役,还曾在自家阳台上默背数百个国军番号,只为备战将来有书要写。 改革开放后,郭汝瑰逐渐被“平反”,得以重新出书。他所著的《中国抗日战争正面战场作战记》成为解放军军史研究的重要资料,被称为“最了解国军的人写的最不带感情的史书”。 他曾说过一句话:我的名字可能不会出现在纪念碑上,但我希望出现在历史脚注中。 可命运,终究没给他最后的平静。 1997年10月23日早晨,重庆一条主干道上,一辆失控的卡车突然冲向人行道。当场撞倒一名白发老者,救护车到达时,他已无呼吸。医院诊断为严重颅脑损伤,抢救无效。 这个老人,正是郭汝瑰。 警方确认,这是一起纯粹的交通事故。司机是刚领驾照的运输工,凌晨疲劳驾驶,完全没认出撞的是谁。新闻没大肆报道,只在晚报上出现几行字:“郭汝瑰,抗战老兵,不幸去世。” 三天后,追悼会举行。不少当年起义将领的后人、军史研究人员到场吊唁。一封来自台湾的匿名信件,被悄悄放在灵堂前的桌子上。 家属打开一看,是一张干净的白纸。 没有落款,没有署名,也没有字。 有人觉得是恶作剧,也有人觉得是敬意。 但郭的长子郭相操知道,这不是第一次。他曾听父亲提过,当年在南京任作战厅时,有一位台湾朋友与他约定:若有一天不能再通信,就以白纸代信,知者自知。 那张白纸,或许是一个旧友,或许是昔日部属,又或是某个了解他秘密的人。他们选择不留名,不写字,只寄白纸,只因那些过往太深,不必多言。 白纸,就是敬意,就是诀别。 郭汝瑰的一生,从未高调。他沉默地来,沉默地走。连他最戏剧性的离世,也仿佛预设好剧本——一个潜伏者,隐入人群,连死亡都选择在街头悄然谢幕。