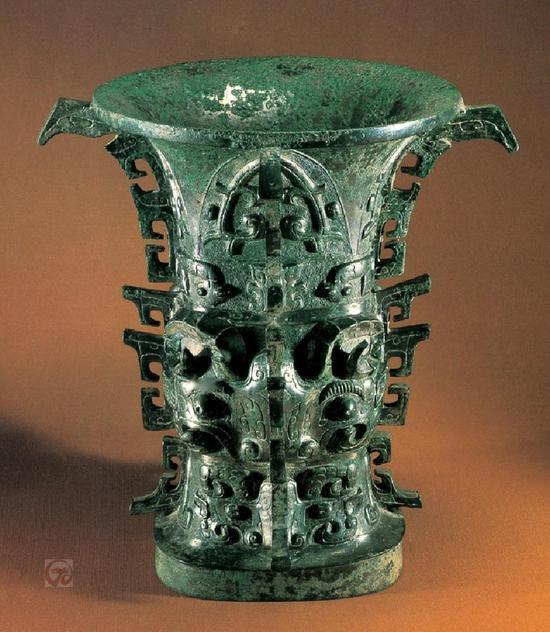

1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物...... “说它是镇馆之宝不恰当,这顶铜樽称得上镇国之宝!” 马承源激情澎湃地指着展柜中铜樽说明,这顶铜樽价值意义非凡。然而在刚被发现的时候,铜樽仅仅被当作装不了粮食的破烂,30块钱就被卖给了废品收购站。 铜樽究竟是什么来历,为何之前被人当作废铜烂铁,马承源却说它是国宝? 这事要从1963年的夏天开始说起,宝鸡县下起了连绵的大雨,一些土质松软的山坡崖壁,在大雨中倒塌。 村民陈堆家住的房子,刚好在一座土崖前,山坡上冲刷下来的泥土,把陈堆的后院都给毁了。 等到天气放晴,陈堆背着锄头和铁锹,去屋后清理。这一干就是一下午,毒辣辣的日头把陈堆晒得汗流浃背。 陈堆正挥汗如雨的时候,铁锹突然挖到一块硬物,他心里纳闷,难不成这黄土坡上也长了大石头? 哪知拨开泥土之后,是一顶快40厘米长的铜鼎,上面是广口,鼎身上凹凸不平,刻着复杂的花纹。 陈堆想拿起来仔细瞧一瞧,哪知估摸错了铜鼎的重量,一下子没拿起来,反倒把自己摔到泥土里了。 陈堆心里啧啧称奇,好大一口鼎,不知道有什么用处。他将铜鼎清理干净,搬到家里左瞧右瞧,铜鼎什么来历他看不懂,不过家里这个好缺一个装粮食的大缸,干脆用铜鼎来替代。 神秘的铜鼎就放置在陈堆家的角落,他对这个物件有很多意见,沉甸甸一口鼎,可惜却装不下多少粮食,找不到合适的盖子盖住鼎口,粮食经常被弄脏。 久而久之,陈堆看铜鼎越来越碍眼,于是卖给了废品回收站,换了30块钱,去市场上买个轻便的米筐,还能有余钱。 铜鼎就这样被丢弃在废品站,等待有人来发现它的价值。说来也巧,宝鸡博物馆的工作人员慧眼如炬,看出铜鼎上铸造的是饕餮形象,很大可能是青铜文物。 博物馆工作人员将这事报告给博物馆,批了30元把铜鼎从废品收购站里捡了回来。 这尊铜鼎被称为饕餮铜尊,是宝鸡博物馆的第一件青铜器,而铜尊上的秘密,仍然没有被人发现。 1975年,国家抽调文物对外展览,进行文物交流,宝鸡博物馆选送的文物就有这顶铜尊。 文物专家马承源负责检查文物,当看到饕餮铜尊的时候,他心生疑惑。 古代铸造这样的铜尊,不是为了封赏就是为了纪念,青铜器上一般会有铭文记载,然而这么大一顶铜尊,却没有铭文记录,这不符合常理。 马承源反复看了好几遍,拿着放大镜仔细检查了饕餮纹样,也没有找到一个字。 马承源有刨根问底的执着,他想铜尊的外壁没有,也许铸造的时候刻在里面了。于是他伸手在铜尊内壁仔细摸索,铜尊内壁上除了锈迹就是一片光滑,马承源有些失望,却依然不肯放弃。 摸到铜尊内壁底部的时候,马承源隐隐感觉有刻字,他又找了好几个人来摸一摸内壁底部,都说有刻字的印记。 马承源兴奋不已,立刻将饕餮铜尊送去清洗除锈,当现代考古技术一点点拂去历史的尘埃,铜尊底部的铭文大白于天下。 被拓印下来的铭文中,清楚说明了铜尊的来历。周成王赏赐何氏宗族,纪念何氏先父追随周文王统治天下,何氏铸造了这顶铜尊,铭记周成王的训诰。 铭文中有一句“余其宅兹中国”,这是考古发现中最早出现“中国”的记录,铜尊证明了,早在周朝,就有了中国大一统的概念。 这顶铜尊无论从文物还是史证方面,都具有重要的意义,铜尊也因此被命名为“何尊”。 从无人知晓的存粮鼎,到饕餮铜尊,再到何尊,一顶铜樽身上汇聚着千百年的历史文化底蕴,它的价值和意义终于被后人看到。 后来,何尊赴美展览,是举世瞩目的展品之一,美国拿出3亿元的保证金,才将何尊请到了美国参展。因为何尊太过珍贵,之后被列为禁止出境展览的文物之一。 参考资料:镇国之宝“何尊”和他的主人2017年02月27日14:13:42来源:国际在线